一种控制水稻谷粒大小的基因及其应用

本发明涉及农学领域,具体涉及到一种控制水稻谷粒大小的基因及其应用。

背景技术:

1、水稻单株产量由三要素构成:穗数、穗粒数和粒重。粒重又包括籽粒大小和灌浆程度,当灌浆程度理想时,籽粒大小是影响粒重的直接因素,包括粒长、粒宽、粒厚和长宽比。水稻谷粒大小性状在遗传学中属于连续变化的数量性状,由数量性状位点 (quantitativetrait loci, qtls)控制。随着水稻全基因组序列测定的完成,已经检测到数百个控制水稻谷粒大小的qtls,分布于水稻12条染色体上,但除了少量的qtls/基因外 (比如gs3、gw2、gw7、gw8等),其他调控水稻谷粒大小的qtl仍处于遗传定位阶段。精细定位并解析这些qtls的功能是提高水稻产量,改良稻米品质的关键。

2、dna分子标记技术的成熟和广泛应用,是近30年来qtl定位能够得到快速发展的技术基础。分子标记的基础是个体间遗传物质内核苷酸序列的变异,直接反映dna水平的遗传多态性。常用的分子标记有简单重复序列(ssr)、插入/缺失(indel)。随着生物技术、遗传学和分子生物学的发展,分子标记辅助育种技术(marker assisted selection, mas)越来越多地应用于作物育种实践中。mas技术通过分析和跟踪与目标基因紧密连锁的分子标记,进而缩短育成品种周期,在水稻质量性状改良、数量性状改良、基因渗入、基因聚合和回交育种等方面都有广泛应用。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种新的可用于控制水稻籽粒大小的基因及其应用。

2、在本发明的第一方面,提供一种分离的控制水稻籽粒大小的多肽,该蛋白选自下组:

3、(a)具有seq id no:2氨基酸序列的多肽;或

4、(b)将seq id no:2氨基酸序列经过一个或多个氨基酸残基的取代、缺失或添加而形成的,且具有控制作物籽粒大小功能的由 (a)衍生的多肽;

5、(c)氨基酸序列与seq id no:2所示氨基酸序列的同源性≥90%(较佳地≥95%,更佳地≥98%),由(a)衍生的多肽。

6、在本发明的另一优选例中,所述的蛋白来源于水稻。

7、在本发明的另一优选例中,所述的蛋白具有磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活性。

8、在本发明的第二方面,提供了一种分离的多核苷酸,所述的多核苷酸选自下组:

9、(a)编码本发明第一方面所述的多肽的多核苷酸;

10、(b)序列如seq id no:1所示的多核苷酸;

11、(c)核苷酸序列与seq id no: 1序列的同源性≥95%(较佳地≥98%)的多核苷酸;

12、(d)与(a)、(b)和(c)所述的多核苷酸互补的多核苷酸。

13、在本发明的第三方面,提供一种载体,它含有所述的多核苷酸。

14、在本发明的第四方面,提供所述的水稻大粒基因或其编码的蛋白的用途,用于:控制作物籽粒的粒长、粒宽、粒厚和千粒重;调节颖壳细胞数目;或作为鉴定作物大粒品种和小粒品种的分子标记。

15、在本发明的第五方面,提供一种改良的作物(更优选的,为增加作物籽粒的粒长、粒宽、粒厚和千粒重的方法)该方法包括:(a)提高所述作物中水稻大粒基因的表达;或(b)将表达量较高的水稻大粒基因导入小粒品种中。

16、在本发明的另一优选例中,用分子标记辅助选择技术将从大粒品种的作物中获得的glw2基因片段导入小粒品种的作物中,该方法为非转基因方法,没有安全隐患。

技术特征:

1.一种分离的蛋白,其特征在于,该蛋白选自下组:

2.如权利要求1所述的蛋白,其特征在于,所述的蛋白来源于水稻。

3.如权利要求1所述的蛋白,其特征在于,所述的蛋白具有磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活性。

4.一种分离的多核苷酸,其特征在于,该多核苷酸选自下组:

5.如权利要求4所述的多核苷酸,其特征在于,该多核苷酸编码具有seq id no:2所示氨基酸序列的多肽。

6.如权利要求4所述的多核苷酸,其特征在于,该多核苷酸选自下组:

7.一种载体,其特征在于,它含有权利要求4所述的多核苷酸。

8.如权利要求1所述的蛋白或其编码基因的用途,其特征在于,用于:

9.一种改良作物的方法,其特征在于,该方法包括:

技术总结

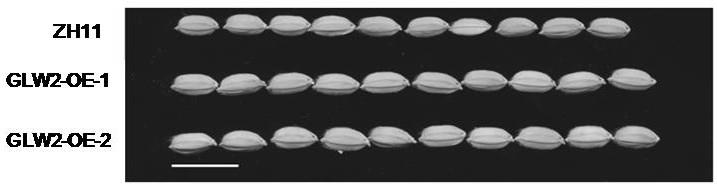

本发明涉及一种控制水稻谷粒大小的基因及其应用。具体地,本发明人通过对水稻谷粒大小性状的数量性状位点研究,首次揭示了一种水稻大粒相关基因GLW2,该基因编码一种磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,影响水稻粒长、粒宽、粒厚和千粒重以及其他农艺性状,可以提高作物的产量或品质,调节颖壳细胞数目。与小粒亲本ZHZ14相比,大粒亲本Z240的GLW2起始密码子ATG上游‑106位到‑108位缺失3个核苷酸GCC,导致其表达丰度提高。GLW2在水稻等作物高产育种中具有广泛应用前景。

技术研发人员:宋献军,王颖,高琼

受保护的技术使用者:中国科学院植物研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!