一种利用废弃物的盐碱地土壤改良剂及其制备方法

本发明涉及土壤改良,更具体的说是涉及一种利用废弃物的盐碱地土壤改良剂及其制备方法。

背景技术:

1、滨海盐碱地是盐碱地的一种,由于分布在沿海地区长期受到海水侵蚀浸渍,土壤中氯化钠、硫酸钠等中性盐分不断沉积,ph保持在7~8,由于土壤盐分过高,导致植物受到抑制和生理性的干旱,最终导致植物萎蔫甚至植物死亡,滨海盐碱地对于作物生长有很大危害。黄河三角洲地区长期受到海水浸渍盐碱土分布广泛,其中土壤盐分含量过高,盐分组成与海水一致,地下水水位高,矿化度大,一般作物难以生长严重影响粮食增产,降低了土地的利用效率,如何降低黄河三角洲滨海盐碱地盐分,降低土壤ph是急需解决的问题。

2、厨余垃圾是来源于家庭、食堂、学校餐饮行业等产生的食物残渣,作为一种废弃物往往只能发酵作肥料饲料或者填埋处理,处理不当容易腐坏产生恶臭,影响环境质量。河道作为输送水源载体,流水携带土壤的迁移、沉积是造成沉积重要原因,会造成河道堵塞、输送水源困难等危害。城市河道淤泥含水率高工程性质差,不加以利用会大量占用土地资源,长时间堆积会对环境造成环境污染,产生臭气影响空气质量。磷石膏是由湿法制作磷酸时产生的伴生物,属于一种废弃物,每生产一顿磷酸同时产生近五吨磷石膏,其主要成分和天然石膏相同,但其有效利用率不足20%,大量的磷石膏还是采取直接堆放的形式存放,不但占用了土地资源,给生产企业带来沉重负担,还会产生安全隐患和环境污染。

3、因此,如何解决废弃物的再利用以及改良盐碱地性能是本领域技术人员亟需解决的问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明提供了一种利用废弃物的盐碱地土壤改良剂,即解决了厨余垃圾、城市河道污泥和磷石膏的再利用问题,又显著改良盐碱地土壤性能。

2、为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

3、一种利用废弃物的盐碱地土壤改良剂,包括以下重量份的原料:厨余垃圾120-180份、城市河道污泥120-180份、磷石膏120-180份、生物炭颗粒75-140份、腐殖质40-80份、微生物发酵菌剂10-20份、秸秆20-30份、过磷酸钙15-30份、黄腐酸钾15-30份、尿素30-60份、羧甲基纤维素25-40份、十二烷基硫酸铵25-40份、腐熟剂10-20份和edta20-40份。

4、本发明复配厨余垃圾、城市河道淤泥、磷石膏,加入微生物菌剂和适量的土壤所需元素制作土壤改良剂颗粒,其中,厨余垃圾中的纤维素、淀粉等成分具有粘结作用,可以促进团粒结构形成;而团粒结构的形成有利于城市河道淤泥成分疏松土壤,降低土壤盐分,同时城市河道淤泥中蒙脱石等矿物质成分也有助于疏松土壤,增加土壤的孔隙度;磷石膏促进土壤团粒结构的形成,使土层结构更加稳定,有效的降低土壤ph和土壤盐分,并为作物提供养分。三者之间相互作用,更加有效的发挥厨余垃圾、城市河道淤泥、磷石膏以及生物炭颗粒对于团粒结构的形成作用,同时使土层结构更加合理,有效的阻止地下水位的上升,抑制反盐,降低土壤盐分,所用的磷石灰、城市河道淤泥对降低土壤的ph有了更好的效果。

5、在微生物菌剂的作用下,在城市河道淤泥和厨余垃圾中存在一部分有机物,进行有氧呼吸将有机物分解为水和二氧化碳,可被作物吸收利用有利于作物生长,城市河道淤泥和磷石膏中的含有氮磷钾等作物成长所需营养元素,在微生物菌剂固氮作用和发酵下共同为作物提供养分,有利于作物生长。

6、同时改良剂颗粒在土壤中释放时,微生物菌剂作用下会生成水,有利于对羧甲基纤维素进行水解,使改良剂成分更快更充分的在土壤中发挥作用。

7、作为优选的技术方案,盐碱地土壤改良剂,包括以下重量份的原料:厨余垃圾150份、城市河道污泥150份、磷石膏150份、生物炭颗粒90份、腐殖质60份、微生物发酵菌剂15份、秸秆25份、过磷酸钙20份、黄腐酸钾20份、尿素50份、羧甲基纤维素35份、十二烷基硫酸铵25份、腐熟剂15份和edta30份。

8、作为优选的技术方案,所述微生物发酵菌剂为圆褐固氮菌和酵母菌的复合物,且圆褐固氮菌和酵母菌的活菌数比例为1:2,所述腐熟剂为芽孢杆菌。

9、本发明的另一目的是,提供上述盐碱地土壤改良剂的制备方法,包括以下步骤:

10、(1)将生物炭颗粒、腐殖质和秸秆混合,加入腐熟剂,加入水调整含水量至25%,进行密闭发酵,20℃20-25天,得发酵料;

11、(2)将发酵料、尿素、黄腐酸钾和过磷酸钙混合均匀,再加入edta,混合均匀,得备用料;

12、(3)25℃条件下,将羧甲基纤维素溶于60%vol乙醇溶液中,乙醇与羧甲基纤维素质量体积比为1:1,再加入十二烷基硫酸铵,搅拌均匀,再加入厨余垃圾、城市河道污泥、磷石膏、生物炭颗粒和微生物发酵菌剂,搅拌均匀后与备用料混合拌匀,进行喷雾干燥,在水分3%-7%时,进行造粒,得到盐碱地土壤改良剂;

13、其中,步骤(1)生物炭颗粒与步骤(3)生物炭颗粒的比例为1:1.5。

14、作为优选的技术方案,所述土壤改良剂的制备方法,所述厨余垃圾经过以下预处理而得:在90℃环境下烘干6h,使水分含量低于20%,粉碎至平均粉碎粒径<0.5cm;

15、所述城市河道污泥经过以下预处理而得:将城市河道污泥晾晒7d,再将其烘干至淤泥水分含量<2%,粉碎至平均粉碎粒径<5mm;

16、所述磷石膏经过以下预处理而得:将工业废弃物磷石膏先进行石灰中和预处理,再进行化合法处理,处理后进行研磨,研磨后其氟的含量≤300mg/kg,若含量超标则使用400℃-600℃煅烧,直至满足要求;

17、所述生物炭颗粒经过以下预处理而得:将秸秆和鸡粪分别在560℃厌氧裂解30min得秸秆炭和鸡粪炭,再按照质量比秸秆炭和鸡粪炭=0.8:1.2比例混合,研磨过70-110目筛;

18、所述腐殖质经过以下预处理而得:落叶、玉米秸秆、小麦秸秆中的一种或几种加入em菌剂发酵而成。

19、本发明的又一目的是,提供上述土壤改良剂或上述制备方法制备的土壤改良剂的使用方法,将0-40cm土层的土挖出,将土壤改良剂撒于40cm深层,并通过机器翻耕将土壤改良剂混合入40-80cm土层,再回填0-40cm土层。

20、作为优选的技术方案,对于轻度盐碱地,所述土壤改良剂的用量为50kg/亩;对于中度盐碱地,所述土壤改良剂的用量为100kg/亩;对于重度盐碱地,所述土壤改良剂的用量为200kg/亩。

21、轻度盐碱地是指它的出苗在七八成,百分之七八十的,它含盐量在千分之三以下;重度盐碱地是指它的含盐量超过千分之六,出苗率低于50%;介于两者之间的就是中度盐碱地。

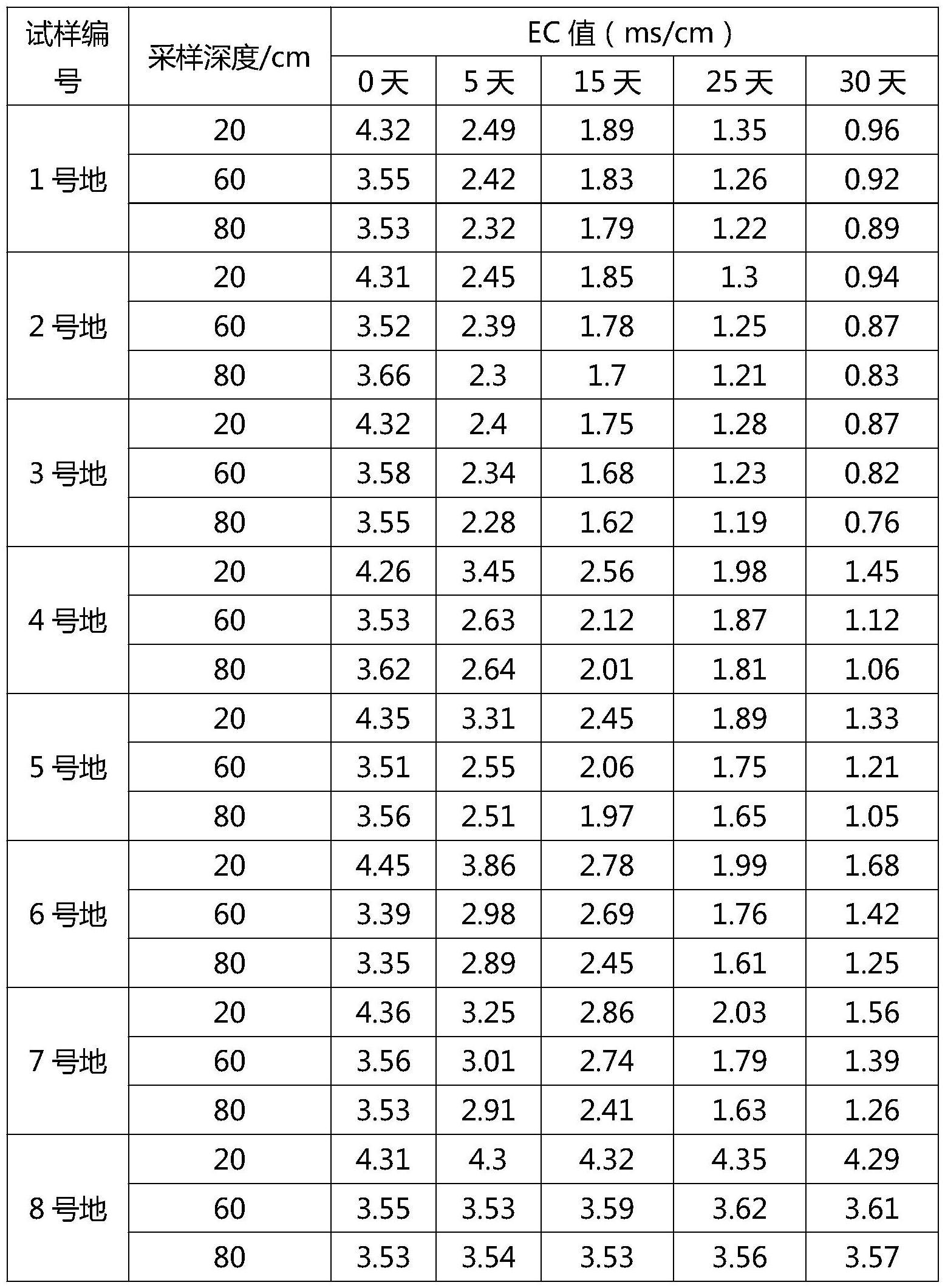

22、本发明利用废弃物的盐碱地土壤改良剂可以有效降低盐碱地土壤中可溶性盐的含量和ph值,显著提高氮磷钾的含量,土壤理化性质得到有效改善,土壤更加肥沃、表层土壤不易板结,有利于作物正常生长。

技术特征:

1.一种利用废弃物的盐碱地土壤改良剂,其特征在于,包括以下重量份的原料:厨余垃圾120-180份、城市河道污泥120-180份、磷石膏120-180份、生物炭颗粒75-140份、腐殖质40-80份、微生物发酵菌剂10-20份、秸秆20-30份、过磷酸钙15-30份、黄腐酸钾15-30份、尿素30-60份、羧甲基纤维素25-40份、十二烷基硫酸铵25-40份、腐熟剂10-20份和edta20-40份。

2.根据权利要求1所述的土壤改良剂,其特征在于,包括以下重量份的原料:厨余垃圾150份、城市河道污泥150份、磷石膏150份、生物炭颗粒100份、腐殖质60份、微生物发酵菌剂15份、秸秆25份、过磷酸钙22份、黄腐酸钾22份、尿素45份、羧甲基纤维素32份、十二烷基硫酸铵32份、腐熟剂15份和edta30份。

3.根据权利要求1或2所述的土壤改良剂,其特征在于,所述微生物发酵菌剂为圆褐固氮菌和酵母菌的复合物,且圆褐固氮菌和酵母菌的活菌数比例为1:2,所述腐熟剂为芽孢杆菌。

4.权利要求1-3任一所述土壤改良剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述土壤改良剂的制备方法,其特征在于,所述厨余垃圾经过以下预处理而得:在90℃环境下烘干6h,使水分含量低于20%,粉碎至平均粉碎粒径<0.5cm;

6.权利要求1-3任一所述土壤改良剂或权利要求4-5任一所述制备方法制备的土壤改良剂的使用方法,其特征在于,将0-40cm土层的土挖出,将土壤改良剂撒于40cm深层,并通过机器翻耕将土壤改良剂混合入40-80cm土层,再回填0-40cm土层。

7.根据权利要求6所述的使用方法,其特征在于,对于轻度盐碱地,所述土壤改良剂的用量为50kg/亩;对于中度盐碱地,所述土壤改良剂的用量为100kg/亩;对于重度盐碱地,所述土壤改良剂的用量为200kg/亩。

技术总结

本发明公开了一种利用废弃物的盐碱地土壤改良剂,涉及土壤改良技术领域,包括以下重量份的原料:厨余垃圾120‑180份、城市河道污泥120‑180份、磷石膏120‑180份、生物炭颗粒75‑140份、腐殖质40‑80份、微生物发酵菌剂10‑20份、秸秆20‑30份、过磷酸钙15‑30份、黄腐酸钾15‑30份、尿素30‑60份、羧甲基纤维素25‑40份、十二烷基硫酸铵25‑40份、腐熟剂10‑20份和EDTA20‑40份。本发明土壤改良剂中厨余垃圾具有粘结作用,可以促进团粒结构形成;而团粒结构的形成有利于城市河道淤泥成分疏松土壤,降低土壤盐分,增加土壤的孔隙度;磷石膏促进土壤团粒结构的形成,使土层结构更加稳定,有效的降低土壤PH和土壤盐分,各种组分搭配合理,相互作用,降低土壤盐分和PH,有利于作物正常生长。

技术研发人员:马长健,刘盛林,孙泽强,王学君,原华彬,李全起,刘兆辉

受保护的技术使用者:山东省农业科学院

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!