一种砷污染土壤修复用稳定剂及修复方法与流程

本发明属于砷污染土壤修复,具体涉及一种砷污染土壤修复用稳定剂及修复方法。

背景技术:

1、我国城市化加速和产业结构升级推动传统工业企业转型的同时,城市内及周边区域腾退了大量的工业遗留污染场地。根据生态环境部不完全统计,我国面积大于1万m2的污染场地已超过了50万块。2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示,我国工矿业废弃地土壤环境问题突出,工业废弃地超标点位占全部点位的34.9%,土壤样品中有2.7%存在砷污染。有研究显示,我国有58万km2的土壤砷浓度超过10ug/l,近2000万人生活在土壤砷污染高风险区,如新疆塔里木盆地、内蒙古额济纳地区、甘肃省黑河地区、河南、山东等。

2、目前,砷污染土壤污染风险管控与修复存在着费用高昂、操作复杂、重金属易再活化等问题。因此,急需提供一种步骤简便、经济效益高、稳定持久的砷污染土壤修复方案。

技术实现思路

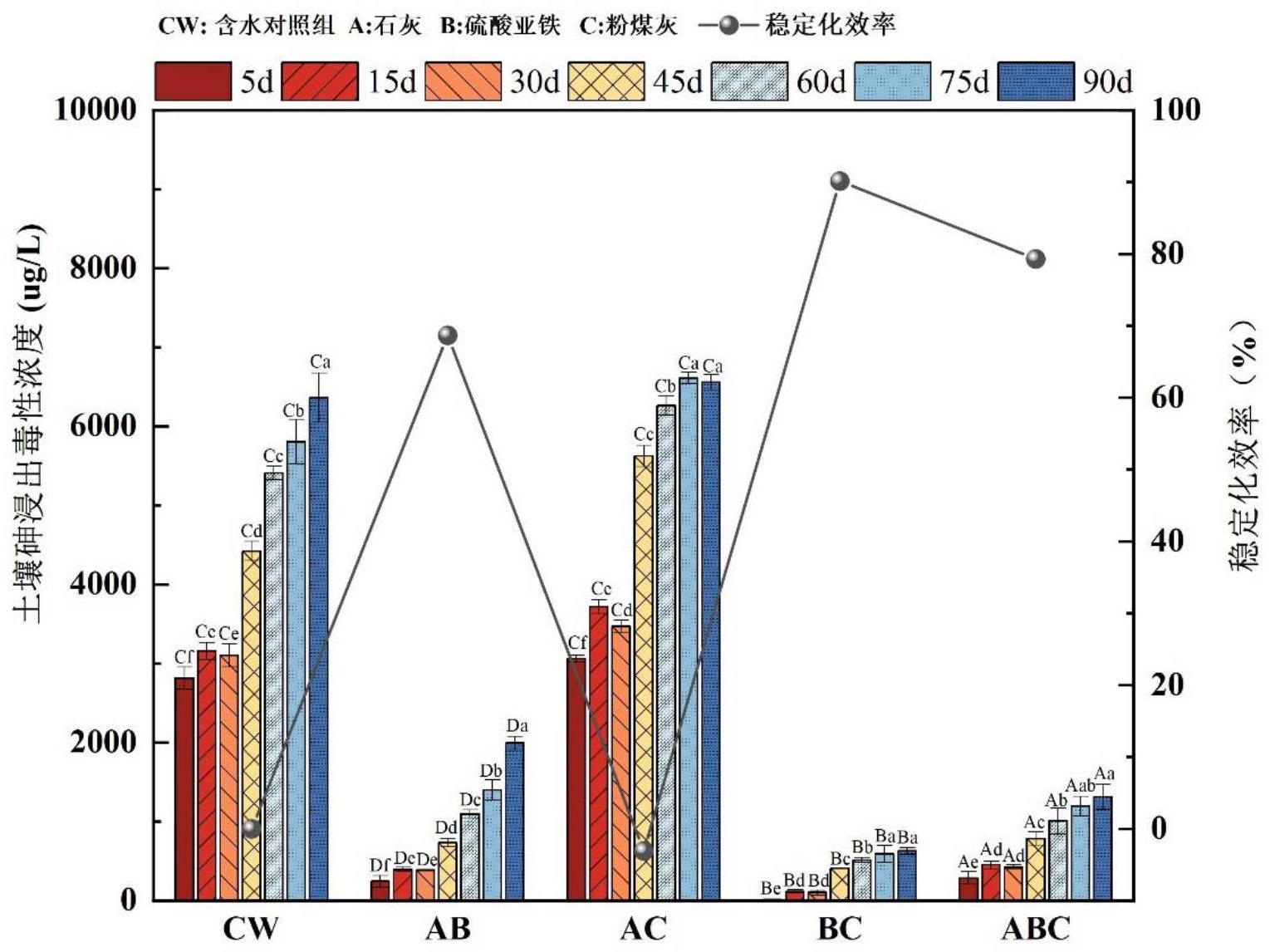

1、鉴于此,本发明提供了一种砷污染土壤修复用稳定剂及修复方法。以工业上的固废粉煤灰为基材,通过添加激发剂,达到对砷污染土壤的风险管控,后续通过控制因子条件抑制其再活化,使砷污染土壤修复长效稳定。

2、为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:

3、一种砷污染土壤修复用稳定剂,所述稳定剂由亚铁盐、粉煤灰按照质量比(0.5-2.0):1混合制备而成。

4、优选的,所述亚铁盐、粉煤灰的质量比为1:1。

5、进一步地,所述亚铁盐为硫酸亚铁。

6、进一步地,所述粉煤灰粒径400-500nm。

7、利用上述砷污染土壤修复用稳定剂修复砷污染土壤的方法,包括以下步骤:

8、对砷污染土壤进行翻挖,加入稳定剂进行混合,然后进行回填;

9、将回填土壤进行养护,即完成对砷污染土壤的修复。

10、进一步地,所述砷污染土壤与添加稳定剂质量比为50:(3-1)。

11、优选的,所述砷污染土壤与添加稳定剂质量比为25:1。

12、进一步地,所述养护条件为:ph=6-7、含水率25%-35%、养护时间15-60天。

13、进一步地,所述翻挖分为两个深度梯度,第一梯度深度为0-0.5m,第二梯度深度为0.5-4.0m。

14、与现有技术相比,本发明的有益效果为:

15、(1)本发明将亚铁盐、粉煤灰进行合理配比,用于砷污染土壤的修复,对不同深度梯度均有显著效果;

16、(2)本发明通过修复养护过程中控制土壤含水率和ph,使得稳定化处理后土壤重金属再活化大幅降低,并且由于粉煤灰的施用改善了土壤的持水性,减缓土壤水分向下迁移扩散的能力,将水分有效贮存在粉煤灰施用部分,维持对应深度土壤的吸水需求;

17、(3)本发明利用工业固废粉煤灰为基材,实现了以废治污的效果,经济效益大、操作简单,可用于广泛推广。

技术特征:

1.一种砷污染土壤修复用稳定剂,其特征在于,所述稳定剂由亚铁盐、粉煤灰按照质量比(0.5-1.5):1混合制备而成。

2.根据权利要求1所述的砷污染土壤修复用稳定剂,其特征在于,所述亚铁盐、粉煤灰的质量比为1:1。

3.根据权利要求1所述的砷污染土壤修复用稳定剂,其特征在于,所述亚铁盐为硫酸亚铁。

4.根据权利要求1所述的砷污染土壤修复用稳定剂,其特征在于,所述粉煤灰粒径400-500nm。

5.一种利用权利要求1-4任一项所述砷污染土壤修复用稳定剂修复砷污染土壤的方法,其特征在于,包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述砷污染土壤修复用稳定剂修复砷污染土壤的方法,其特征在于,所述砷污染土壤与添加稳定剂质量比为50:(3-1)。

7.根据权利要求6所述砷污染土壤修复用稳定剂修复砷污染土壤的方法,其特征在于,所述砷污染土壤与添加稳定剂质量比为25:1。

8.根据权利要求5所述砷污染土壤修复用稳定剂修复砷污染土壤的方法,其特征在于,所述养护条件为:ph=6-7、含水率25%-35%、养护时间15-60天。

9.根据权利要求5所述砷污染土壤修复用稳定剂修复砷污染土壤的方法,其特征在于,所述翻挖分为两个深度梯度,第一梯度深度为0-0.5m,第二梯度深度为0.5-4.0m。

技术总结

本发明提供了一种砷污染土壤修复用稳定剂,所述稳定剂由亚铁盐、粉煤灰照质量比(0.5‑1.5):1混合制备而成。对砷污染土壤进行修复时经如下步骤:对砷污染土壤进行翻挖,加入稳定剂进行混合,然后进行回填;将回填土壤进行养护,即完成对砷污染土壤的修复。本发明提供的方法对不同深度梯度均有显著效果,修复养护过程中控制土壤含水率和pH,使得稳定化处理后土壤重金属再活化大幅降低,由于粉煤灰的施用改善了土壤的持水性,且粉煤灰本就是工业固废,实现了以废治污的效果,经济效益大、操作简单,可用于广泛推广。

技术研发人员:向罗京,苏趋,余江,蔡俊雄,张武竹,许浩瀚,李虹呈

受保护的技术使用者:湖北省生态环境科学研究院(省生态环境工程评估中心)

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!