一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体及其制备方法与应用

本发明涉及纳米晶体材料,尤其涉及一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体及其制备方法与应用。

背景技术:

1、由于可见光(400-700nm)在生物组织中存在散射严重和穿透深度较浅等问题,从而严重限制了发生峰位于可见光区的稀土掺杂无机纳米材料在生物活体成像和传感等领域的应用。而近红外(700-1700nm)波段的发射光能够有效解决可见光在生物组织中衰减较快的问题,尤其在近红外二区(1000-1700nm)生物组织的散射和吸收系数更低,从而有利于提升组织的穿透深度。

2、近年来,zhang等通过热分解法合成了发射峰在1060nm的nagdf4:nd稀土掺杂无机纳米颗粒,并成功将其应用于成像介导的外科手术治疗,但是其发射峰较短,难以实现更大深度的生物成像;此后,dai等通过在naybf4晶体基质中掺杂er3+合成了发射峰更长的近红外二区稀土掺杂纳米晶(1500-1700nm),有效提升了生物成像的穿透深度,然而,受限于纳米材料的结构以及掺杂类型,该纳米颗粒的荧光发射效率相对受限。

3、因此,现有技术还有待于改进和发展。

技术实现思路

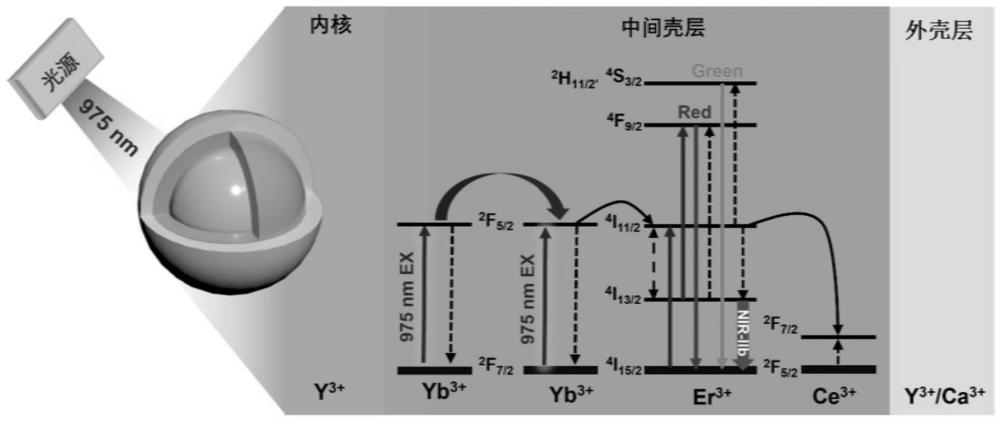

1、鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体及其制备方法与应用,旨在解决现有稀土掺杂无机纳米颗粒的稀土离子之间的长程能量传递造成激发光损耗等,导致荧光发射效率受限等问题。

2、本发明的技术方案如下:

3、一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体,由内向外依次包括nayf4内核、naybf4:er,ce中间壳层、nayf4:ca外壳层。

4、所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体,其中,所述nayf4内核的粒径为3-17nm;所述稀土掺杂纳米晶体的粒径为5-35nm。

5、所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体,其中,所述nayf4内核、所述naybf4:er,ce中间壳层和所述nayf4:ca外壳层的质量比为(20-40):(30-50):(45-60)。

6、一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,包括步骤:

7、将油酸和1-十八烯进行混合后加入醋酸钇水溶液,得到第一稀土油酸络合物;

8、向所述第一稀土油酸络合物中加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液,经第一反应后,得到nayf4内核;

9、将油酸和1-十八烯进行混合后加入稀土醋酸盐水溶液,得到第二稀土油酸络合物;

10、向所述第二稀土油酸络合物中加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液以及所述nayf4内核,经第二反应后,得到nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒;

11、将油酸和1-十八烯进行混合后加入醋酸钇水溶液和醋酸钙水溶液,得到第三稀土油酸络合物;

12、向所述第三稀土油酸络合物中加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液以及所述nayf4内核,得到壳层前驱体;

13、将油酸、1-十八烯和所述nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒进行混合后加入所述壳层前驱体,经第三反应后,得到核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体。

14、所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其中,所述第一稀土油酸络合物中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35);和/或,所述第二稀土油酸络合物中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35);和/或,所述第三稀土油酸络合物中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35);和/或,所述壳层前驱体中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35)。

15、所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其中,所述稀土醋酸盐水溶液由醋酸镱水溶液、醋酸铒水溶液、醋酸铈水溶液按摩尔比(0.78-3.9):(0.02-0.1):(0.2-1)组成。

16、所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其中,向所述第一稀土油酸络合物中加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液,经第一反应后,得到nayf4内核包括步骤:

17、待所述第一稀土油酸络合物的温度降至40-45℃时,加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液并维持在45-55℃搅拌1.5-2h,得到第一反应液;

18、将所述第一反应液升温至100-120℃,真空脱气10-12min后,在惰性气氛下将所述第一反应液升温至300-330℃并保温1-2h,经清洗后,得到nayf4内核。

19、所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其中,向所述第二稀土油酸络合物中加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液以及所述nayf4内核,经第二反应后,得到nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒包括步骤:

20、待所述第二稀土油酸络合物的温度降至40-45℃时,加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液以及所述nayf4内核并维持在45-55℃搅拌1.5-2h,得到第二反应液;

21、将所述第二反应液升温至100-120℃,真空脱气10-12min后,在惰性气氛下将所述第二反应液升温至300-330℃并保温1-2h,经清洗后,得到nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒。

22、所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其中,将油酸、1-十八烯和所述nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒进行混合后加入所述壳层前驱体,经第三反应后,得到核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体包括步骤:

23、将油酸、1-十八烯和所述nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒进行混合后升温至75-85℃并保温25-35min,然后继续升温至100-120℃,真空脱气10-12min后,在惰性气氛下升温至290-320℃,然后加入所述壳层前驱体并在290-320℃下保温9-12min,得到核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体。

24、一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体在近红外波段的医疗影像设备中的应用。

25、有益效果:本发明提供一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体及其制备方法与应用,所述核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体由内向外依次包括nayf4内核、naybf4:er,ce中间壳层、nayf4:ca外壳层。本发明通过使用nayf4内核作为模板,使得纳米颗粒能够均匀生长,保证了颗粒形貌及尺寸的可控性;然后在中间壳层增加敏化剂yb的含量,有效避免了激发光在发光中心离子er之间产生的长程能量转移;同时,在中间壳层掺杂ce离子来抑制稀土掺杂纳米颗粒的上转换发光过程,从而将激发光能量更加高效的传递至近红外光区的发射能级处;最后通过在最外层包覆惰性壳层有效抑制了高掺杂敏化剂带来的表面缺陷,以及外界环境对中间壳层的发光中心er离子产生的干扰;该核壳壳结构能够有效解决稀土掺杂纳米晶体荧光效率交底的技术难题,实现材料在近红外二区的发光效率的有效提升。

技术特征:

1.一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体,其特征在于,由内向外依次包括nayf4内核、naybf4:er,ce中间壳层、nayf4:ca外壳层。

2.根据权利要求1所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体,其特征在于,所述nayf4内核的粒径为3-17nm;所述稀土掺杂纳米晶体的粒径为5-35nm。

3.根据权利要求1所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体,其特征在于,所述nayf4内核、所述naybf4:er,ce中间壳层和所述nayf4:ca外壳层的质量比为(20-40):(30-50):(45-60)。

4.一种如权利要求1-3任一项所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其特征在于,包括步骤:

5.根据权利要求4所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其特征在于,所述第一稀土油酸络合物中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35);和/或,所述第二稀土油酸络合物中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35);和/或,所述第三稀土油酸络合物中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35);和/或,所述壳层前驱体中,所述油酸与所述1-十八烯的摩尔比为(3-15):(7-35)。

6.根据权利要求4所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其特征在于,所述稀土醋酸盐水溶液由醋酸镱水溶液、醋酸铒水溶液、醋酸铈水溶液按摩尔比(0.78-3.9):(0.02-0.1):(0.2-1)组成。

7.根据权利要求4所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其特征在于,向所述第一稀土油酸络合物中加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液,经第一反应后,得到nayf4内核包括步骤:

8.根据权利要求4所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其特征在于,向所述第二稀土油酸络合物中加入含有氢氧化钠和氟化铵的甲醇溶液以及所述nayf4内核,经第二反应后,得到nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒包括步骤:

9.根据权利要求4所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体的制备方法,其特征在于,将油酸、1-十八烯和所述nayf4/naybf4:er,ce纳米颗粒进行混合后加入所述壳层前驱体,经第三反应后,得到核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体包括步骤:

10.一种如权利要求1-3任一项所述的核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体在近红外波段的医疗影像设备中的应用。

技术总结

本发明涉及纳米晶体材料技术领域,尤其涉及一种核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体及其制备方法与应用,核壳壳结构的稀土掺杂纳米晶体由内向外依次包括NaYF<subgt;4</subgt;内核、NaYbF<subgt;4</subgt;:Er,Ce中间壳层、NaYF<subgt;4</subgt;:Ca外壳层。本发明通过使用NaYF<subgt;4</subgt;内核作为模板,使得纳米颗粒能够均匀生长,保证了颗粒形貌及尺寸的可控性;然后在中间壳层增加敏化剂Yb的含量,有效避免了激发光在发光中心离子Er之间产生的长程能量转移;同时,在中间壳层掺杂Ce离子来抑制稀土掺杂纳米颗粒的上转换发光过程,从而将激发光能量更加高效的传递至近红外光区的发射能级处;最后通过在最外层包覆惰性壳层有效抑制了高掺杂敏化剂带来的表面缺陷,以及外界环境对中间壳层的发光中心Er离子产生的干扰。

技术研发人员:于斌,徐榕,曹慧群,林丹樱,屈军乐

受保护的技术使用者:深圳大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!