一种将蝌蚪状Janus单链粒子用于材料表面改性的方法

本发明涉及纳米材料领域,具体涉及一种将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法。

背景技术:

1、高分子刷是一种调控材料表面物理化学性质的重要改性方法,其能赋予材料表面防腐蚀、抗粘附、润滑、抗蛋白粘附和抗菌等功能特性。该方法可适用于各类表面,包括具有复杂曲率的材料表面。其改性层厚度在纳米尺度,因此并不影响材料本身的光泽。制备高分子刷的方法通常分为接枝自表面(“grafting from”)和接枝到表面(“grafting to”)两种。“graftingfrom”涉及在材料表面修饰上小分子引发剂和引发剂引发单体聚合两个步骤,通常能够得到接枝密度较高的高分子刷。但由于聚合过程中活性末端被包埋,接枝高分子的分子量通常较小且较不均一。“grafting to”则是将结构参数明确的聚合物链接枝到材料表面。但由于聚合物链的排出体积效应,高分子量的聚合物链较难接枝到材料表面,所制得的聚合物刷接枝密度通常非常小(即接枝效率非常低),难以满足实际功能改性需求。总结来说,现有的高分子刷制备方法仍难以实现不同分子量聚合物链(例如:分子量从几千到近百万)的高效接枝。然而,在实际功能化接枝改性应用中,针对不同的需求需要选用不同的组成和分子量的功能聚合物来满足其功能化需求。例如:抗蛋白粘附涂层接枝改性就需要聚合物链分子量足够高且同时实现较高密度的接枝,从而获得优异的抗蛋白粘附特性。并且,聚合物刷需要具有较好的稳定性来延长其使用。

2、因此,开发全新的普适于不同组成和不同分子量聚合物刷的稳定接枝改性方法,从而实现材料表面功能化,对材料表面的功能化领域极其重要。

技术实现思路

1、基于此,本发明提供了一种将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,以解决现有技术的表面改性方法无法同时实现改性层聚合物链“高分子量”和“高链密度”的“矛盾”要求的弊端,从而填补了材料表面功能化领域的技术空白。

2、为实现上述目的,本发明提供了一种将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其包括以下步骤:

3、s1、以n,n-二甲基甲酰胺或氯仿为溶剂,将蝌蚪状janus单链粒子配置成janus粒子改性液,其中蝌蚪状janus单链粒子含有非共价交联的头部以及接枝于头部一侧的线性分子链尾部;蝌蚪状janus单链粒子通过链内非共价交联两嵌段共聚物中的可交联嵌段获得,两嵌段共聚物中的可交联嵌段的重均分子量范围为9k-200k,两嵌段共聚物中的不可交联嵌段重均分子量范围为5k-700k;

4、s2、采用浸泡或喷涂的方式,将janus粒子改性液涂覆于表面可与蝌蚪状janus单链粒子的头部相作用的待改性材料表面,以将蝌蚪状janus单链粒子修饰于待改性材料表面,使得蝌蚪状janus单链粒子的头部与材料表面非共价作用形成改性层,而线性分子链尾部则位于改性层的外侧,蝌蚪状janus单链粒子的头部与待改性材料表面的作用方式为形成氢键、配位键、离子键中的一种或几种,所述待改性材料为金属、氧化物、塑料或弹性体。

5、作为本发明的进一步优选技术方案,所述两嵌段共聚物的聚合物分子量的分散性指数在1.2以下。

6、作为本发明的进一步优选技术方案,所述蝌蚪状janus单链粒子在交联剂作用下通过链内非共价交联两嵌段共聚物中的可交联嵌段获得,且交联剂与可交联嵌段的重复单元含量的摩尔比控制在0.1-1倍。

7、作为本发明的进一步优选技术方案,所述交联剂为1,4-二溴丁烷。

8、作为本发明的进一步优选技术方案,两嵌段共聚物中可交联嵌段为聚(4-乙烯基吡啶);两嵌段共聚物中不可交联嵌段为疏水的聚苯乙烯。

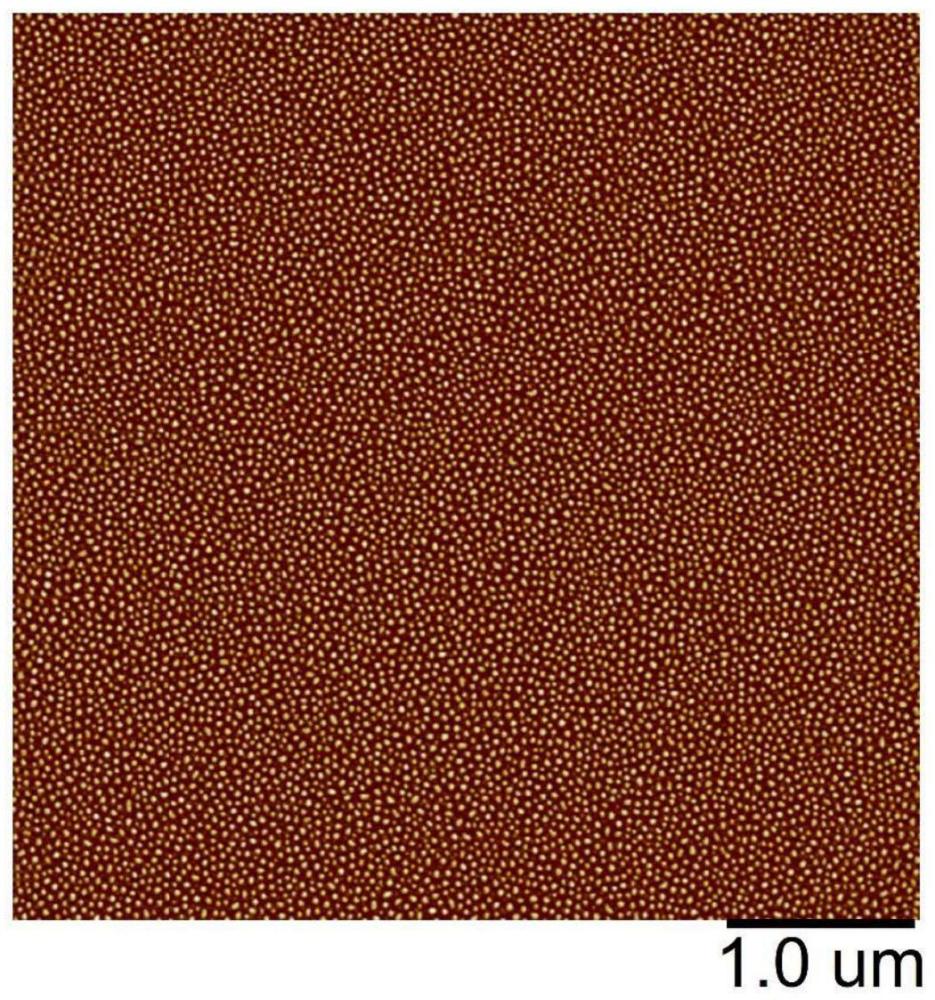

9、作为本发明的进一步优选技术方案,步骤s1配置的janus粒子改性液浓度为0.5-50g/l,粘度小于500mpa·s,蝌蚪状janus单链粒子为5-20nm且尺寸均一。其中,粘度优选为200-500mpa·s。

10、作为本发明的进一步优选技术方案,所述待改性材料在通过janus粒子改性液进行表面修饰前,采用等离子体或有机溶剂进行表面清洁处理。

11、作为本发明的进一步优选技术方案,所述待改性材料为金片、铜片、硅片、二氧化硅片、玻璃、云母、二氧化钛、氧化铟锡、氟掺杂氧化锡、聚乙烯、聚二甲基硅氧烷、聚醚醚酮或聚酰亚胺。

12、作为本发明的进一步优选技术方案,步骤s2中,喷涂的时间范围为5-10s。janus粒子改性液与待改性材料进行改性反应的时间范围为1-10min。

13、本发明的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,采用上述技术方案,可以达到如下有益效果:

14、1)本发明的表面改性方法,janus粒子与材料表面结合力强,在各种严苛环境(如:不同溶剂冲洗,温度、溶剂蒸汽)下,均不会脱落;

15、2)本发明的表面改性方法,对各材料进行表面修饰后,呈现出非共价交联头部位于改性层的表面,而不可交联链段作为提供功能的线性分子链尾部始终位于涂层外侧,从而有利于材料表面的高效功能化。

16、与现有技术相比,本发明可普遍适用于各类金属、氧化物以及塑料制品的表面改性,并且位于改性层外侧的线性分子链尾部长度可在非常大的分子量(5k-700k)范围内选择,从而可制备出疏水疏油、润滑、抗蛋白粘附、抗菌、防腐蚀等一系列功能表面。

技术特征:

1.一种将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,所述两嵌段共聚物的聚合物分子量的分散性指数在1.2以下。

3.根据权利要求2所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,所述蝌蚪状janus单链粒子在交联剂作用下通过链内非共价交联两嵌段共聚物中的可交联嵌段获得,且交联剂与可交联嵌段的重复单元含量的摩尔比控制在0.1-1倍。

4.根据权利要求3所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,所述交联剂为1,4-二溴丁烷。

5.根据权利要求1所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,两嵌段共聚物中可交联嵌段为聚(4-乙烯基吡啶);两嵌段共聚物中不可交联嵌段为疏水的聚苯乙烯。

6.根据权利要求1所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,步骤s1配置的janus粒子改性液浓度为0.5-50g/l,粘度小于500mpa·s,蝌蚪状janus单链粒子为5-20nm且尺寸均一。

7.根据权利要求1所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,所述待改性材料在通过janus粒子改性液进行表面修饰前,采用等离子体或有机溶剂进行表面清洁处理。

8.根据权利要求1所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,所述待改性材料为金片、铜片、硅片、二氧化硅片、玻璃、云母、二氧化钛、氧化铟锡、氟掺杂氧化锡、聚乙烯、聚二甲基硅氧烷、聚醚醚酮或聚酰亚胺。

9.根据权利要求1所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,步骤s2中,喷涂的时间范围为5-10s。

10.根据权利要求1-9任一项所述的将蝌蚪状janus单链粒子用于材料表面改性的方法,其特征在于,步骤s2中,janus粒子改性液与待改性材料进行改性反应的时间范围为1-10min。

技术总结

一种将蝌蚪状Janus单链粒子用于材料表面改性的方法,包括:以N,N‑二甲基甲酰胺、甲醇或氯仿为溶剂,将蝌蚪状Janus单链粒子配置成Janus粒子改性液;采用浸泡或喷涂的方式,将Janus粒子改性液涂覆于金属、氧化物或塑料材料表面,以将蝌蚪状Janus单链粒子修饰于待改性材料表面。本发明的蝌蚪状Janus单链粒子尺寸均一、结构明确,含有非共价交联的头部和线性链尾部,通过简单地浸渍或喷涂,即可实现其在材料的表面改性,其刷层分子量长度可在大范围内调节。本发明的Janus粒子与表面结合力强,具有优异的粘结稳定性,并呈现出非共价交联头部位于改性层表面,而功能线性链尾部位于涂层外侧的构型,从而实现了材料表面的高效功能化。

技术研发人员:黄霞芸,陈道勇,范艳斌,李达华

受保护的技术使用者:复旦大学

技术研发日:

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!