一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统及其控制方法

本发明涉及空间引力波领域,尤其涉及到一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统及其控制方法。

背景技术:

1、在开展空间引力波探测时,为了实现高的系统灵敏度,需要克服卫星平台对载荷测量结果的影响,因此需要设计具有超净超精超稳的卫星平台。考虑到空间引力波探测系统分系统间的耦合,如惯性传感器与卫星平台间的耦合、激光干涉测量系统与卫星平台间的耦合、惯性传感器与激光干涉系统间的耦合等,远超传统航天器系统,导致传统航天器系统中可忽略的分系统耦合影响,在空间引力波探测系统仿真中是必须考虑的。为保障空间引力波探测任务的顺利实施,降低任务成本和风险,有必要有针对性的研究适用于空间引力波探测系统的半物理仿真卫星平台。现有的空间引力波探测半物理实验多集中在卫星星座建立、无拖曳控制系统设计仿真以及载荷半物理实验验证方面,尚未见针对空间引力波探测任务的地面半物理实验的卫星平台的设计。

2、空间引力波探测任务,对空间引力波探测器间激光干涉测量精度、姿态指向控制精度、检验质量残余加速度噪声、关键载荷区域内温度控制精度等都提出了前所未有的超高精度要求,导致适用于传统航天器系统的半物理仿真技术无法直接应用到此类空间引力波探测系统的半物理仿真实验中。现阶段对分布式卫星系统动力学与控制地面半物理仿真和检验质量地面半物理仿真的研究较多,但是综合检验质量、编队卫星姿态、编队卫星轨道控制、激光链路控制的空间引力波探测器系统地面半物理仿真平台还未有。因此,需要设计一种地面等效的超净超精超稳的半物理实验卫星平台,验证分系统间的耦合影响。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统和系统控制方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

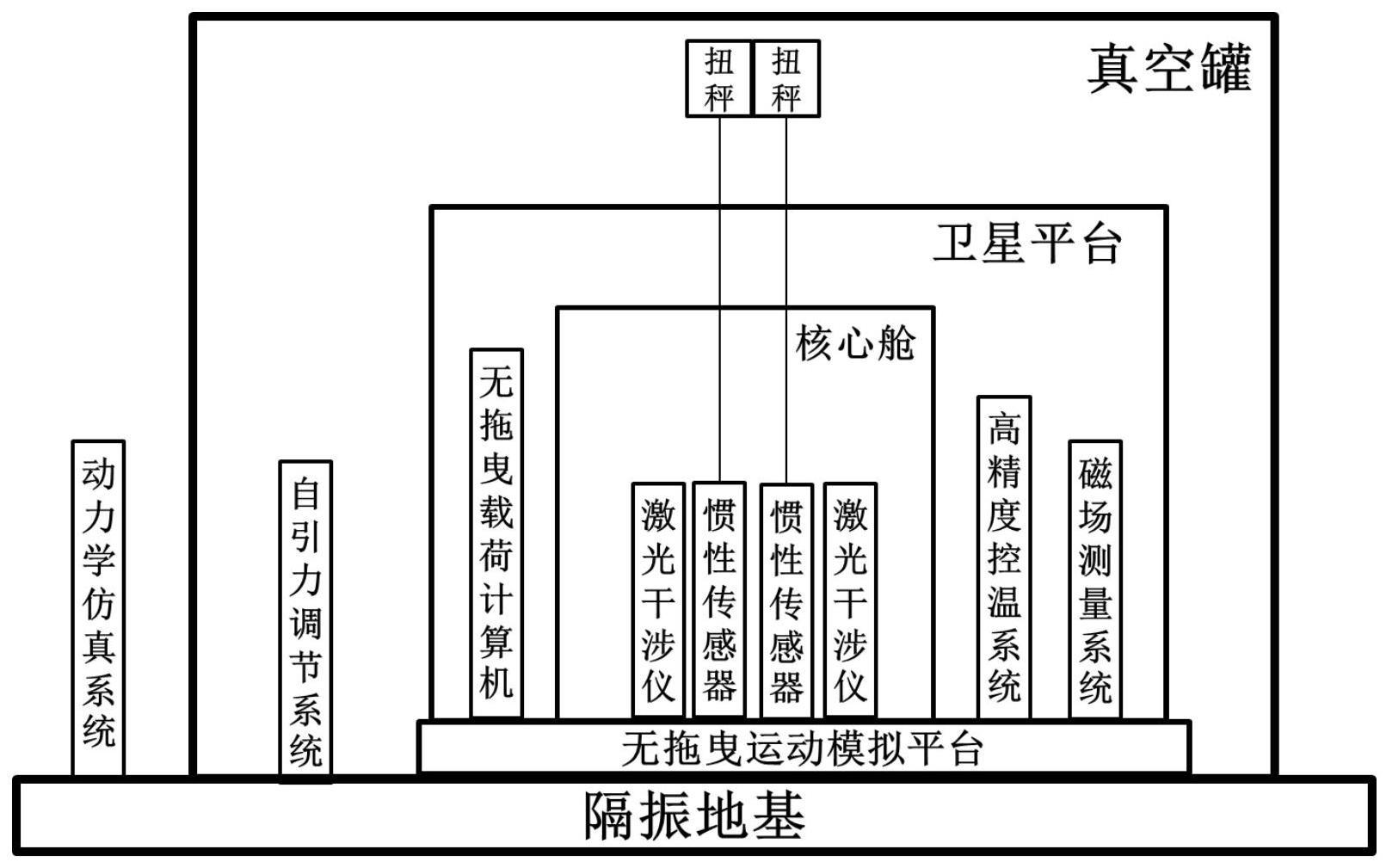

2、为实现上述发明目的,本发明第一个方面提供一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,包括动力学仿真系统、自引力调节系统、无拖曳运动模拟平台和卫星平台,其中动力学仿真系统位于真空罐外,自引力调节系统、无拖曳运动模拟平台和卫星平台位于真空罐内;

3、动力学仿真系统包括姿轨控动力学仿真机和姿轨控单机接口仿真设备,用于实时输出卫星高精度姿态、轨道信息,并考虑了系统间的耦合,包括卫星平台与检验质量耦合、卫星平台与干涉测量系统的耦合、检验质量和干涉测量系统间的耦合;

4、自引力调节系统是一套宽导轨型自引力调整组件,利用步进电机实现质量块移动至合适的位置,能够提供纳米量级的可调自引力;

5、无拖曳运动模拟平台采用六自由度压电陶瓷构建,模拟在轨卫星水平面内两个线方向无摩擦平动和三个自由度转动共五个自由度运动,以及抵消重力对卫星平台的影响;

6、卫星平台集成了磁场测量系统、高精度控温系统、无拖曳载荷计算机和核心舱,实现对核心舱的磁场测量、温度控制及卫星的无拖曳控制。

7、进一步的,卫星平台包含磁场测量系统、高精度控温系统、无拖曳载荷计算机和核心舱;

8、磁场测量系统,用于采集核心舱的磁场信息,后期数据处理及分析时在模型中扣除磁场及波动干扰;

9、高精度控温系统用于控制核心舱温度在载荷需要的范围,采用主被动结合的方式:主动控温利用高精度控温仪,实现对外界复杂热扰动的初步抑制;被动控温方面采用多级热阻尼的方法,通过构建针对热噪声的低通滤波器,实现关键部件的mk级控制;

10、无拖曳载荷计算机是无拖曳控制算法运行的物理平台,为无拖曳控制算法的实现提供软硬件支撑;

11、核心舱为独立设计的结构,用于集成安装主载荷,主载荷包括高精度惯性传感器、光学基准板、主次镜。

12、进一步的,磁场测量系统由若干台磁强计及配套支架组成,在每个卫星核心舱布置若干台地面磁强计,在每颗卫星舱外、真空罐内布置一台地面磁强计a,在远离真空罐处布置一台地面磁强计b,用于监测真空罐感磁和地磁场波动对舱内磁强计带来的误差。

13、进一步的,高精度控温系统由铂电阻测温模块和系统管理及控制模块组成,采用pid算法实现精确控温,使温度采集值控制在设定值±0.1℃范围内。

14、进一步的,无拖曳载荷计算机包括硬件平台开发板、linux操作系统和载荷管理软件:硬件平台开发板用于处理器的功能验证;linux操作系统用于满足复杂的多接口通信需求;载荷管理软件使用多核设计,用于计算机外设及星上单机设备管理实现高自由度的时序操纵。

15、进一步的,核心舱的内部中心位置布置主载荷,核心舱舱体采用轻质材料形成封闭的温控空间,外部与平台舱主结构通过多点隔热连接。

16、进一步的,核心舱舱板内外通过多级热控设计保证内部高精度控温的实现。

17、进一步的,核心舱包括惯性传感器,激光干涉仪,以及悬挂惯性传感器的扭秤接口;

18、激光干涉仪包括光信号延迟单元和波前模拟单元,用于模拟空间百万公里延迟带来的时间和空间问题;

19、惯性传感器包含悬挂测试质量块和电容传感、静电驱动系统,用于测量测试质量块相对于卫星本体的位移,作为位移无拖曳控制器的输入。

20、进一步的,静电驱动系统作为悬浮控制器的执行机构,控制测试质量块其他自由度相对卫星本体的相对位置。

21、本发明的另一个方面提供一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统控制方法,包括以下步骤:

22、步骤1,激光干涉仪测量两颗卫星之间的位移信息、惯性传感器测量质量块角度、角加速度、位移和线加速度信息;

23、步骤2,无拖曳运动模拟平台测量出卫星平台的角度、角加速度、位移、线加速度信息;

24、步骤3,无拖曳载荷计算机根据步骤1和步骤2的测量信息,通过设计的无拖曳控制器输出卫星需要的控制力和力矩以及惯性传感器静电驱动力;

25、步骤4,根据步骤3的计算结果,惯性传感器静电驱动系统控制质量块运动;

26、步骤5,根据步骤3的计算结果,卫星需要的控制力和力矩通过推力器模型输出后再加上卫星受到的环境干扰共同作用在卫星动力学模型上,使卫星产生相应的位移和转动角度;

27、步骤6,无拖曳运动模拟平台控制系统将输入量转换为电压信息输出给无拖曳运动模拟平台,通过无拖曳运动模拟平台控制卫星平台的运动;

28、步骤7,闭环控制期间,高精度控温系统控制核心舱温度在载荷需要的范围,磁场测量系统采集核心舱的磁场信息;

29、步骤8,通过自引力调节系统模拟外界对惯性传感器的自引力干扰,验证自引力变化对载荷和无拖曳控制的影响。

30、与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下有益效果:

31、该系统能够实现高精度温度控制、磁场测量、自引力调节以及多自由度的无拖曳控制,模拟了卫星在轨运行状态,并且可以完成惯性传感器与卫星平台间的耦合、激光干涉测量系统与卫星平台间的耦合实验,对探测空间引力波提供了超净超精超稳的卫星实验平台,极大地降低了探测的风险和成本。

技术特征:

1.一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,包括动力学仿真系统、自引力调节系统、无拖曳运动模拟平台和卫星平台,其中动力学仿真系统位于真空罐外,自引力调节系统、无拖曳运动模拟平台和卫星平台位于真空罐内;

2.根据权利要求1所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,卫星平台包含磁场测量系统、高精度控温系统、无拖曳载荷计算机和核心舱;

3.根据权利要求2所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,磁场测量系统由若干台磁强计及配套支架组成,在每个卫星核心舱布置若干台地面磁强计,在每颗卫星舱外、真空罐内布置一台地面磁强计a,在远离真空罐处布置一台地面磁强计b,用于监测真空罐感磁和地磁场波动对舱内磁强计带来的误差。

4.根据权利要求2所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,高精度控温系统由铂电阻测温模块和系统管理及控制模块组成,采用pid算法实现精确控温,使温度采集值控制在设定值±0.1℃范围内。

5.根据权利要求2所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,无拖曳载荷计算机包括硬件平台开发板、linux操作系统和载荷管理软件:硬件平台开发板用于处理器的功能验证;linux操作系统用于满足复杂的多接口通信需求;载荷管理软件使用多核设计,用于计算机外设及星上单机设备管理实现高自由度的时序操纵。

6.根据权利要求2所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,核心舱的内部中心位置布置主载荷,核心舱舱体采用轻质材料形成封闭的温控空间,外部与平台舱主结构通过多点隔热连接。

7.根据权利要求6所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,核心舱舱板内外通过多级热控设计保证内部高精度控温的实现。

8.根据权利要求6所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,核心舱包括惯性传感器,激光干涉仪,以及悬挂惯性传感器的扭秤接口;

9.根据权利要求8所述的一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统,其特征在于,静电驱动系统作为悬浮控制器的执行机构,控制测试质量块其他自由度相对卫星本体的相对位置。

10.一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

技术总结

本发明公开了一种用于引力波半物理实验的卫星平台系统及其控制方法,包括动力学仿真系统、自引力调节系统、无拖曳运动模拟平台和卫星平台,其中动力学仿真系统位于真空罐外,自引力调节系统、无拖曳运动模拟平台和卫星平台位于真空罐内。该系统能够实现高精度温度控制、磁场测量、自引力调节以及多自由度的无拖曳控制,模拟了卫星在轨运行状态,并且可以完成惯性传感器与卫星平台间的耦合、激光干涉测量系统与卫星平台间的耦合实验,对探测空间引力波提供了超净超精超稳的卫星实验平台,极大地降低了探测的风险和成本。

技术研发人员:李东,刘爽,刘帮,冯建朝,何涛,张艳丽,杨文哲,蔡志鸣,张永合

受保护的技术使用者:中国科学院微小卫星创新研究院

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!