一种电梯导轨减振装置的制作方法

本技术涉及电梯减振,具体涉及一种电梯导轨减振装置。

背景技术:

1、随着房地产行业的高速发展,电梯井道和建筑物的关联性越来越受关注,为了降低建筑成本,减少建筑物的公摊面积,安装电梯的井道与房屋建筑墙体的距离变得越来越近,有时甚至直接共用同一面墙体。且伴随着新建筑楼层数的不断攀升,电梯的运行速度也在不断提升,电梯运动时电梯导轨产生的振动或噪音也越来越大,噪音和振动通过刚性结构体传递到电梯墙体里,形成了固体传声。目前,多数电梯厂商在电梯减振设计方面,多采用加装减振支架的方式以解决电梯噪音问题。

2、实用新型cn215101336公开了一种电梯导轨减振器,包括一端用于连接电梯导轨的固定部,还包括振动传递部,减振垫和壳体,通过减振垫对导轨的振动进行减振,上述减振器存在如下问题,减振垫只考虑了一个方向的受力,没有考虑到电梯运行时会产生不止一个方向的振动。减振器只考虑了电梯导轨的振动,未考虑到减振器运行时壳体产生的振动的问题。

3、有鉴于此,有必要对现有的电梯减振装置进行结构上的改进,以解决上述技术问题。

技术实现思路

1、为解决前述问题,本实用新型提供了一种电梯导轨减振装置。本实用新型采用如下技术方案:

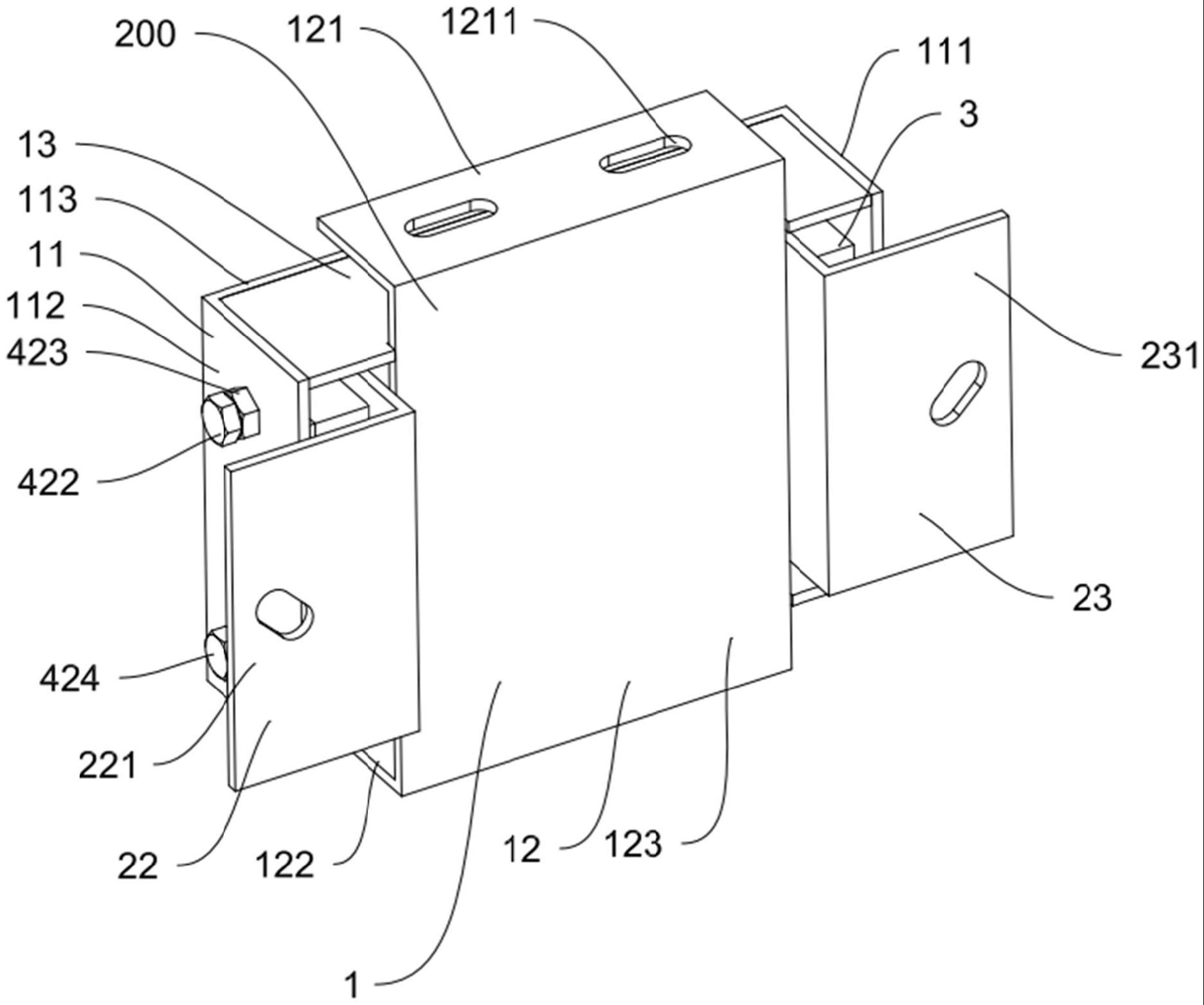

2、一种电梯导轨减振装置,包括由前壳体和后壳体配合形成的箱体,所述前壳体包括第一底板以及位于所述第一底板两侧的第一侧板和第二侧板;所述后壳体包括第二底板和位于所述第二底板两侧的第三侧板和第四侧板;

3、所述箱体中设置有减振芯板,所述减振芯板包括与所述第一底板平行的第一减振芯板、设置于所述第一减振芯板两侧边缘的第二减振芯板和第三减振芯板,所述第二减振芯板与所述第三减振芯板均与所述第一侧板平行;

4、所述第一减振芯板与所述第一底板之间设置有第一减振垫,所述第一减振芯板与所述第二底板之间设置有第二减振垫;所述第二减振芯板与所述第一侧板之间设置有第三减振垫,所述第三减振芯板与所述第二侧板之间设置有第四减振垫;

5、所述箱体上还设置有用于预压紧所述第三减振垫的第一压紧组件和用于预压紧所述第四减振垫的第二压紧组件;

6、所述箱体通过所述减振垫与所述减振芯板连接,所述第三侧板与所述第四侧板用于将所述箱体与电梯导轨连接,所述减振芯板用于与电梯井道连接。

7、本实用新型具有如下有益效果,通过在箱体与减振芯板之间设置了减振垫,使得电梯导轨上的振动无法直接传递到电梯井道内,且还在箱体侧面设置了减振垫,使得箱体侧面方向的振动也可以被极大的吸收。并且由于侧面布置了减振垫,使得减振芯板受到了多个方向的约束,减振芯板不容易出现移位,降低了失效的风险。同时由于箱体不直接连接电梯井道,而是由减振芯板连接电梯井道,使得箱体上产生的次生振动可以被减振垫所吸收,大大提升了减振效果。

8、优选的,所述第一减振芯板为u型板,包括与所述前壳体底板平行的第一隔板以及与所述第三侧板平行的第二隔板,并且所述第二隔板与所述第一侧板垂直。第一减振芯板为u型板,使得第一减振垫在上下方也受到了约束,不容易出现移位,并且u型板的侧板还能为上下方设置的减振垫提供支撑。

9、优选的,所述第三侧板与所述第二隔板的一侧之间设置有第五减振垫,所述第四侧板与所述第二隔板的另一侧之间设置有第六减振垫。在上下方也设置减振垫,使得从上方或下方传来的振动能被更好的吸收,提升减振效能。

10、优选的,所述箱体上还设置有用于预压紧第五减振垫的第三压紧组件和用于预压紧第六减振垫的第四压紧组件。为了使得第五减振垫与第六减振垫能够正常工作,需要在箱体上添加与减振垫相对应的压紧组件,使得第五减振垫与第六减振垫预压紧,以发挥最好的效能。

11、优选的,所述第一压紧组件包括用于预压紧第三减振垫的第一侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母;所述第二压紧组件包括用于预压紧第四减振垫的第二侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母。

12、优选的,所述第三压紧组件包括用于预压紧第五减振垫的第三侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母;所述第四压紧组件包括用于预压紧第六减振垫的第四侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母。

13、优选的,所述第一隔板和第一底板之间具有第一设定间距l1,所述第一减振垫的自然厚度为h1,极限压缩厚度为h1max,并且h1max<l1<h1;所述第一隔板和第二底板之间具有第二设定间距l2,所述第二减振垫的自然厚度为h2、极限压缩厚度为h2max,并且h2max<l2<h2。对减振垫进行预压缩可以提升减振垫的工作性能,而在电梯导轨减振装置运行过程中,减振芯板与箱体是不能出现直接碰撞的,否则减振装置将失效,为了防止减振装置失效,需要预留间隙。

14、优选的,所述第二减振芯板与所述前壳体之间有第一防碰撞距离d1,所述第三减振芯板与所述前壳体之间有第二防碰撞距离d2,并且d1<l1-h1max,并且d2<l1-h1max。第二减振芯板和第三减振芯板需要与箱体之间存在间隙,该间隙需要大于第一减振垫处于极限压缩状态时与箱体的间隙。

15、优选的,所述第二减振芯板上设置有第一弯折部,所述第三减振芯板设置有第二弯折部,所述第一弯折部和所述第二弯折部上均设置有长圆孔;所述第一弯折部和所述第二弯折部通过长圆孔和螺栓螺母与电梯井道连接。第二减振芯板与第三减振芯板与电梯井道连接时需要改变方向,因此需要对第二减振芯板与第三减振芯板进行弯折。

16、优选的,所述第二减振芯板与所述第三减振芯板均为u型板,所述第二减振芯板与所述第三减振芯板具有用于与电梯井道连接且与所述第一底板平行的连接板。第二减振芯板与第三减振芯板为u型板时,无法直接将u型板进行弯折以符合与电梯井道连接时需要的方向,因此需要外接一块连接板。

17、本实用新型的这些特点和优点将会在下面的具体实施方式以及附图中进行详细的揭露。本实用新型最佳的实施方式或手段将结合附图来详尽表现,但并非是对本实用新型技术方案的限制。另外,在每个下文和附图中出现的这些特征、要素和组件是具有多个,并且为了表示方便而标记了不同的符号或数字,但均表示相同或相似构造或功能的部件。

技术特征:

1.一种电梯导轨减振装置,包括由前壳体与后壳体配合形成的箱体,其特征在于,所述前壳体包括第一底板以及位于所述第一底板两侧的第一侧板和第二侧板;所述后壳体包括第二底板和位于所述第二底板两侧的第三侧板和第四侧板;

2.根据权利要求1所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述第一减振芯板为u型板,包括与所述前壳体底板平行的第一隔板以及与所述第三侧板平行的第二隔板,并且所述第二隔板与所述第一侧板垂直。

3.根据权利要求2所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述第三侧板与所述第二隔板的一侧之间设置有第五减振垫,所述第四侧板与所述第二隔板的另一侧之间设置有第六减振垫。

4.根据权利要求3所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述箱体上还设置有用于预压紧第五减振垫的第三压紧组件和用于预压紧第六减振垫的第四压紧组件。

5.根据权利要求1至4之一所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述第一压紧组件包括用于预压紧第三减振垫的第一侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母;所述第二压紧组件包括用于预压紧第四减振垫的第二侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母。

6.根据权利要求4所述的电梯导轨减振装置,其特征在于,所述第三压紧组件包括用于预压紧第五减振垫的第三侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母;所述第四压紧组件包括用于预压紧第六减振垫的第四侧压板和与之配合的提供预压紧力的螺栓螺母。

7.根据权利要求2所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述第一隔板和第一底板之间具有第一设定间距l1,所述第一减振垫的自然厚度为h1,极限压缩厚度为h1max,并且h1max<l1<h1;所述第一隔板和第二底板之间具有第二设定间距l2,所述第二减振垫的自然厚度为h2、极限压缩厚度为h2max,并且h2max<l2<h2。

8.根据权利要求1所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述第二减振芯板与所述前壳体之间有第一防碰撞距离d1,所述第三减振芯板与所述前壳体之间有第二防碰撞距离d2,并且d1<l1-h1max,并且d2<l1-h1max。

9.根据权利要求1所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述第二减振芯板上设置有第一弯折部,所述第三减振芯板设置有第二弯折部,所述第一弯折部和所述第二弯折部上均设置有长圆孔;所述第一弯折部和所述第二弯折部用于与电梯井道连接。

10.根据权利要求1所述的电梯导轨减振装置,其特征在于:所述第二减振芯板与所述第三减振芯板均为u型板,所述第二减振芯板与所述第三减振芯板具有用于与电梯井道连接且与所述第一底板平行的连接板。

技术总结

本技术公开了一种电梯导轨减振装置,涉及电梯减振技术领域,包括箱体,箱体由前壳体与后壳体配合形成;箱体内设置有减振芯板,减振芯板与箱体之间设置有减振垫;芯板将箱体分为多个部分,减振垫分布于箱体的不同方位;减振芯板与电梯井道相连接,箱体与电梯导轨相连接。本技术能够沿两个方向吸收振动能量,增加减振性能,并且能够防止减振芯板与箱体发生刚性碰撞,并且可以防止箱体产生的振动直接传递到电梯井道中,提升减振效果。

技术研发人员:郑兴钊,汪国运,陈红雪,韩景亮

受保护的技术使用者:杭州静之源噪声控制技术有限公司

技术研发日:20221121

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!