一种双对重电梯结构的制作方法

本技术涉及电梯,具体地说是一种双对重电梯结构。

背景技术:

1、目前在电梯,特别是家用电梯领域,普通曳引式电梯一般会采用重量平衡系统来平衡轿厢重量。在电梯工作中能使轿厢与对重间的重量差保持在限额之内,以保证电梯的曳引传动正常工作。重量平衡系统主要由对重和重量补偿装置组成。

2、目前电梯的对重系统一般都采用单对重系统,如布置方式为侧置(即布置于轿厢的一侧)、后置(即布置于轿厢的后侧)乃至角置(即布置于轿厢的角上)的方式,用于轿厢侧的重量补偿;但是考虑到对重系统需要平衡轿厢及载重等重量,所以对重需要设计合适的重量。另外的还需要综合考虑对重和轿厢的布置以及井架底坑和顶层的高度,由于实际电梯结构中在对重的下方还会设置相应的缓冲器,现有的结构中为了避免曳引绳的导向轮结构与缓冲器或者其他联动机构的干涉,通常是以增加底坑高度来实现相应结构在高度上进行避让;另外的,若要对重宽度要满足对重系统重量的要求,那对重一般相对较宽,且土建尺寸也需要满足该对重宽度的要求,对于家用别墅来说经常会出现井道空间有限的情况;还有一部分家用电梯的井道采用的是一面圆弧型的结构,这种结构中,单对重系统的较宽的宽度会影响电梯圆弧的结构尺寸,影响电梯的结构和楼梯安装环境的配合,并且由于单侧对重的存在导致电机结构中心不对称,从而使得美观性较差。而且考虑到圆弧的轿厢也需要相对轿厢门的中心对称设计,此时,如果是单对重系统的结构设计,那轿厢相对对重系统的另一侧也有与对重系统那一侧差不多的空间,那这一侧的空间就不能很好的利用,降低了轿厢的有效使用面积。

技术实现思路

1、本实用新型解决的问题是,为了克服现有技术中的至少一种缺陷,提供一种双对重电梯结构,通过对曳引系统以及井道框架结构的优化改进,降低井道底坑高度要求,减小安装难度,增加整体美观性。

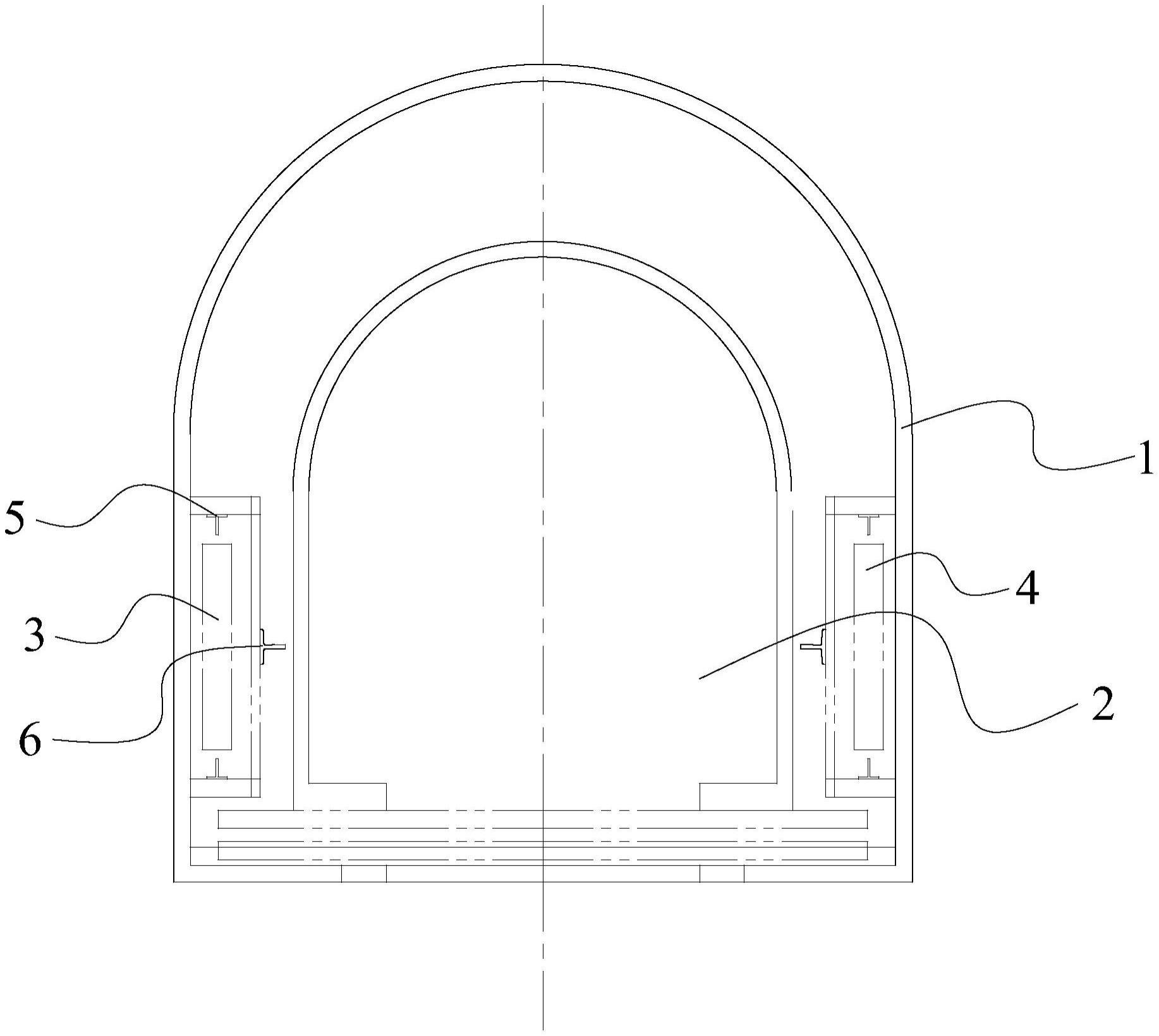

2、为解决上述问题,本实用新型提供一种双对重电梯结构,包括井道框架、轿厢、曳引组件以及分别设置在井道框架两侧的主对重、副对重;所述井道框架的两侧还分别设置有两根用于供所述主对重或副对重导向配合的副导轨,所述井道框架的两侧且位于两根所述副导轨之间均设置有用于供所述轿厢导向配合的主导轨,所述主对重一侧的主导轨顶部设置有第一绳头板;所述曳引组件包括连接在所述第一绳头板上的曳引主机以及两组相互平行且用于驱动所述主对重、副对重升降的曳引绳,两组所述曳引绳在竖向上均位于所述主导轨的两侧,以使得所述井道框架底部的曳引绳导向轮组能够避开所述主对重或副对重正下方的缓冲器。

3、本实用新型的双对重电梯结构与现有技术相比具有以下优点:

4、本实用新型双对重电梯结构中,首先现有的设置于井道内一侧的对重系统分为两部分,分别设置于井道的两侧,形成双对重系统,增加对重的有效长度,以减少对重宽度,从而可以更好地利用了井道空间,而且也降低了对重系统对土建尺寸的要求,且改善了对电梯外形结构的影响,更美观,具有较好的运行视觉效果,用户体验感更好;并且在井道框架两侧位于两跟副导轨之间设置相应的主导轨,实现轿厢的升降导向,并且给曳引主机提供支撑力;另外的两组曳引绳分别设置在主导轨的两侧,使得主对重或副对重下降过程中底部的曳引绳导向轮组不会跟缓冲器和联动机构干涉,降低了底坑高度要求;再一方面的,双对重结构能够减小原有的单侧对重的外形与重量,将其分配至井道两侧后可以使得井道两侧的应用空间更加的合理与均衡,同时能够提升整体电梯结构的美观性。

5、优选的,所述曳引绳包括第一曳引绳、第二曳引绳,两组所述第一曳引绳的一端与所述主对重上端连接,所述第一曳引绳的另一端依次往上绕过所述主对重上方的曳引机、往下绕过轿厢底部后连接至所述副对重的下端;两组所述第二曳引绳的一端连接在所述副对重上方的第二绳头板上,另一端依次往下绕过所述副对重顶部导向轮、往上绕过所述第二绳头板上的导向轮、往下绕过轿厢顶部导向轮后往上连接至所述第一绳头板上。

6、作为改进的,所述轿厢的两侧分别设置有用于遮挡所述主导轨以及相应曳引绳的饰面板。上述改进结构中,饰面板设置后能够使得轿厢内的人看不到主导轨以及曳引绳等外部结构,增加美观性。

7、再改进的,所述井道框架两侧的底部均设置有安装底板,各所述安装底板上分别设置有辊轴,各所述辊轴的两端设置有分别用于供两根所述第一曳引绳导向配合的导向轮,以形成所述曳引绳导向轮组;两根所述主导轨的下端分别连接在对应的安装底板上。上述改进结构中,通过安装底板以及一体式的曳引绳导向轮组结构,使得两根第一曳引绳运行时,两个相应的导向轮运行一致。

8、优选的,所述第一曳引绳、第二曳引绳均为扁平状的钢带。上述结构中,扁平状的钢带结构使得在给轿厢提供曳引力时更加的平稳、可靠。

9、再改进的,两根所述第一曳引绳之间的宽度大于两根所述第二曳引绳之间的宽度。上述改进结构中,两根第一曳引绳之间间距大方便相应的导向轮避开缓冲器;而两根第二曳引绳之间的宽度较小是为了减小井道顶部相应的连接结构的体积,减小井道顶部尺寸的要求。

10、再改进的,所述主对重与副对重关于所述井道框架中心对称,所述轿厢关于所述井道框架中心对称。上述改进结构这种,对重结构以及轿厢结构均关于井道中心对称,充分提升电梯结构的美观性。

技术特征:

1.一种双对重电梯结构,包括井道框架(1)、轿厢(2)、曳引组件以及分别设置在井道框架(1)两侧的主对重(3)、副对重(4);所述井道框架(1)的两侧还分别设置有两根用于供所述主对重(3)或副对重(4)导向配合的副导轨(5),所述井道框架(1)的两侧且分别位于所述主对重(3)、副对重(4)的下方设置有缓冲器,其特征在于:所述井道框架(1)的两侧且位于两根所述副导轨(5)之间均设置有用于供所述轿厢(2)导向配合的主导轨(6),所述主对重(3)一侧的主导轨(6)顶部设置有第一绳头板(7),第一所述曳引组件包括连接在所述第一绳头板(7)上的曳引主机以及两组相互平行且用于驱动所述主对重(3)、副对重(4)升降的曳引绳,两组所述曳引绳在竖向上均位于所述主导轨(6)的两侧,以使得所述井道框架(1)底部的曳引绳导向轮组能够避开所述主对重(3)或副对重(4)正下方的缓冲器。

2.根据权利要求1所述的双对重电梯结构,其特征在于:所述曳引绳包括第一曳引绳(8)、第二曳引绳(9),两组所述第一曳引绳(8)的一端与所述主对重(3)上端连接,所述第一曳引绳(8)的另一端依次往上绕过所述主对重(3)上方的曳引机、往下绕过轿厢(2)底部后连接至所述副对重(4)的下端;两组所述第二曳引绳(9)的一端连接在所述副对重(4)上方的第二绳头板(10)上,另一端依次往下绕过所述副对重(4)顶部导向轮、往上绕过所述第二绳头板(10)上的导向轮、往下绕过轿厢(2)顶部导向轮后往上连接至所述第一绳头板(7)上。

3.根据权利要求2所述的双对重电梯结构,其特征在于:所述轿厢(2)的两侧分别设置有用于遮挡所述主导轨(6)以及相应曳引绳的饰面板(11)。

4.根据权利要求3所述的双对重电梯结构,其特征在于:所述井道框架(1)两侧的底部均设置有安装底板(12),各所述安装底板(12)上分别设置有辊轴,各所述辊轴的两端设置有分别用于供两根所述第一曳引绳(8)导向配合的导向轮,以形成所述曳引绳导向轮组;两根所述主导轨(6)的下端分别连接在对应的安装底板(12)上。

5.根据权利要求2所述的双对重电梯结构,其特征在于:所述第一曳引绳(8)、第二曳引绳(9)均为扁平状的钢带。

6.根据权利要求2或5所述的双对重电梯结构,其特征在于:两根所述第一曳引绳(8)之间的宽度大于两根所述第二曳引绳(9)之间的宽度。

7.根据权利要求1所述的双对重电梯结构,其特征在于:所述主对重(3)与副对重(4)关于所述井道框架(1)中心对称,所述轿厢(2)关于所述井道框架(1)中心对称。

技术总结

本技术提供了一种双对重电梯结构,包括井道框架、轿厢、曳引组件以及分别设置在井道框架两侧的主对重、副对重;井道框架的两侧还分别设置有两根副导轨,两根副导轨之间均设置有主导轨,主对重一侧的主导轨顶部设置有第一绳头板;曳引组件包括连接在第一绳头板上的曳引主机以及两组相互平行且用于驱动主对重、副对重升降的曳引绳,两组曳引绳在竖向上均位于主导轨的两侧,以使得井道框架底部的曳引绳导向轮组能够避开主对重或副对重正下方的缓冲器。本技术提供一种双对重电梯结构,通过对曳引系统以及井道框架结构的优化改进,降低井道底坑高度要求,减小安装难度,同时增加电梯外形美观度。

技术研发人员:龚文炜,丁洪涛

受保护的技术使用者:宁波弘威电梯有限公司

技术研发日:20230330

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!