蒸汽发生器及熨烫设备的制作方法

本技术涉及熨烫,尤其涉及一种蒸汽发生器及熨烫设备。

背景技术:

1、随着人们生活品质的提升,挂烫机越来越普及。挂烫机通过内部产生的灼热水蒸汽不断接触衣服和布料,达到软化衣服和布料纤维组织的目的,并通过“拉”、“压”、“喷”的动作平整衣服和布料,使衣服和布料完好如新。

2、在相关技术中,多数的挂烫机主要通过热管加热产生蒸汽,但是热管加热技术存在加热效率低且预热时间长的问题,影响了产品体验效果。

技术实现思路

1、本实用新型旨在至少解决相关技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种蒸汽发生器,有效提高了加热效率,实现快速产生蒸汽,并减小间歇加热蒸汽发生器的加热时长比例。

2、本实用新型还提出一种熨烫设备。

3、根据本实用新型第一方面实施例的蒸汽发生器,包括:

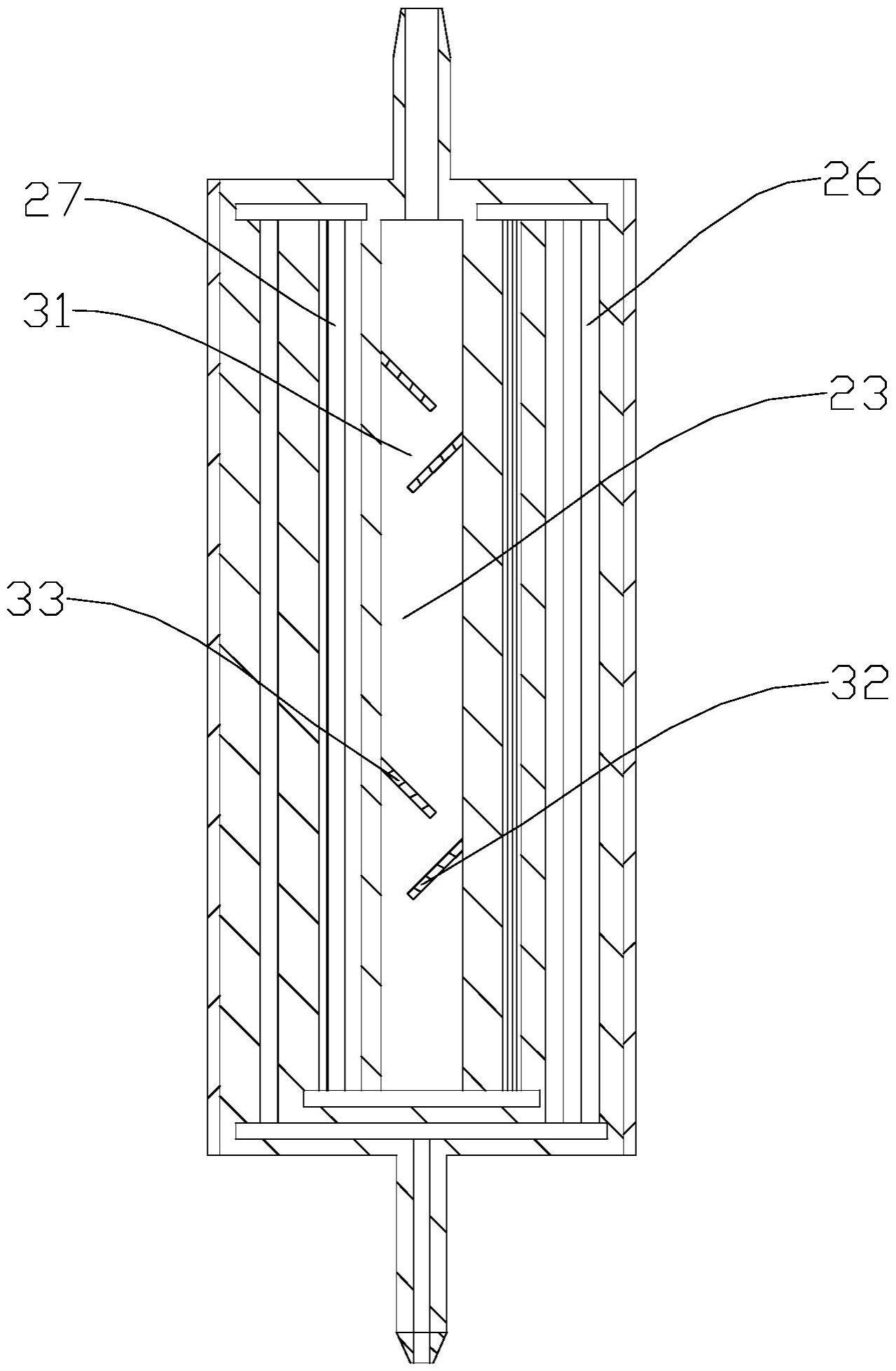

4、蓄热件,所述蓄热件的内部具有流道,所述蓄热件设置有与所述流道连通的第一连接口和第二连接口;

5、磁感应件,设置于所述蓄热件的外部,所述磁感应件的材质为金属导磁材料,所述磁感应件适于在交变磁场中产生热量,以对所述蓄热件进行加热;所述磁感应件包括设置于所述蓄热件外周面的金属涂层。

6、根据本实用新型实施例的蒸汽发生器,通过在蓄热件的外部设置磁感应件,在交变磁场中磁感应件可对蓄热件进行加热,有效提高了加热效率,实现快速产生蒸汽,在间歇加热的蒸汽发生器停止加热时,蓄热件可以继续将热量传递给水以持续进行加热,减小了间歇加热蒸汽发生器的加热时长比例;通过采用金属涂层的结构形式有效减小了磁感应件的厚度。

7、根据本实用新型的一个实施例,所述流道包括:

8、中心流道,所述中心流道的第一端与所述第二连接口连通;

9、加热流道组,围设于所述中心流道的外周,分别与所述中心流道的第二端以及所述第一连接口连通。

10、根据本实用新型的一个实施例,所述流道包括多层所述加热流道组,多层所述加热流道组沿径向方向依次围设于所述中心流道的外周,多层所述加热流道组依次首尾连通,靠近所述中心流道的所述加热流道组与所述中心流道的第二端连通,靠近所述磁感应件的所述加热流道组与所述第一连接口连通。

11、根据本实用新型的一个实施例,每层所述加热流道组包括多个流道单元,多个所述流道单元间隔布置,所述流道单元沿所述蓄热件的长度方向延伸。

12、根据本实用新型的一个实施例,相邻两层所述加热流道组中,沿靠近所述中心流道的方向所述加热流道组的流道单元数量逐渐减小。

13、根据本实用新型的一个实施例,所述流道单元的内壁间隔设置有多个与所述流道单元连通的导流槽,所述导流槽沿所述蓄热件的长度方向延伸。

14、根据本实用新型的一个实施例,相邻两个所述导流槽之间的距离相等。

15、根据本实用新型的一个实施例,所述流道包括第一加热流道组和第二加热流道组,所述第二加热流道组位于所述中心流道与所述第一加热流道组之间,所述蓄热件第一端的内部设置有第一连通腔,所述第一连接口和所述第一加热流道组的第一端均与所述第一连通腔连通,所述蓄热件第二端的内部设置有第二连通腔,所述第一加热流道组的第二端和所述第二加热流道组的第二端均与所述第二连通腔连通,所述蓄热件第一端的内部还设置有第三连通腔,所述中心流道的第二端和所述第二加热流道组的第二端均与所述第三连通腔连通。

16、根据本实用新型的一个实施例,所述第一连通腔的中心处于所述第一连接口的中心线上,所述第一加热流道组的每个所述流道单元与所述第一连接口之间的距离均相等。

17、根据本实用新型的一个实施例,所述第三连通腔的中心处于所述中心流道的中心线上,所述第二加热流道组的每个所述流道单元与所述中心流道之间的距离均相等。

18、根据本实用新型的一个实施例,还包括:

19、气液分离组件,设置于所述中心流道内,所述气液分离组件适于将水与水蒸汽分离。

20、根据本实用新型的一个实施例,所述蒸汽发生器包括多个所述气液分离组件,多个所述气液分离组件沿所述中心流道的长度方向间隔设置。

21、根据本实用新型的一个实施例,所述气液分离组件包括:

22、第一气液分离片;

23、第二气液分离片,所述第二气液分离片与所述第一气液分离片相对设置于所述中心流道的内壁。

24、根据本实用新型的一个实施例,在所述中心流道的长度方向上所述第一气液分离片与所述第二气液分离片部分重合。

25、根据本实用新型的一个实施例,所述第一气液分离片与所述第二气液分离片均朝向所述第二连接口倾斜。

26、根据本实用新型的一个实施例,所述磁感应件的相对磁导率大于2且小于2000,所述磁感应件的电导率为106-107s/m。

27、根据本实用新型的一个实施例,所述蓄热件的导热系数大于190w/(m·k)。

28、根据本实用新型第二方面实施例的熨烫设备,包括熨烫面板部件、水箱和上述任意一项所述的蒸汽发生器,所述水箱与第一连接口连通,所述熨烫面板部件与第二连接口连接。

29、本实用新型实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果之一:

30、根据本实用新型实施例的蒸汽发生器,通过在蓄热件的外部设置磁感应件,在交变磁场中磁感应件可对蓄热件进行加热,有效提高了加热效率,实现快速产生蒸汽,在间歇加热的蒸汽发生器停止加热时,蓄热件可以继续将热量传递给水以持续进行加热,减小了间歇加热蒸汽发生器的加热时长比例;通过采用金属涂层的结构形式有效减小了磁感应件的厚度。

31、进一步的,通过使用上述蒸汽发生器,有效提高了熨烫设备的出气速度,提升了熨烫设备的出气量,增强了用户体验感和产品竞争力。

32、本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

技术特征:

1.一种蒸汽发生器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述流道包括:

3.根据权利要求2所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述流道包括多层所述加热流道组,多层所述加热流道组沿径向方向依次围设于所述中心流道的外周,多层所述加热流道组依次首尾连通,靠近所述中心流道的所述加热流道组与所述中心流道的第二端连通,靠近所述磁感应件的所述加热流道组与所述第一连接口连通。

4.根据权利要求3所述的蒸汽发生器,其特征在于,每层所述加热流道组包括多个流道单元,多个所述流道单元间隔布置,所述流道单元沿所述蓄热件的长度方向延伸。

5.根据权利要求4所述的蒸汽发生器,其特征在于,相邻两层所述加热流道组中,沿靠近所述中心流道的方向所述加热流道组的流道单元数量逐渐减小。

6.根据权利要求4或5所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述流道单元的内壁间隔设置有多个与所述流道单元连通的导流槽,所述导流槽沿所述蓄热件的长度方向延伸。

7.根据权利要求6所述的蒸汽发生器,其特征在于,相邻两个所述导流槽之间的距离相等。

8.根据权利要求4或5所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述流道包括第一加热流道组和第二加热流道组,所述第二加热流道组位于所述中心流道与所述第一加热流道组之间,所述蓄热件第一端的内部设置有第一连通腔,所述第一连接口和所述第一加热流道组的第一端均与所述第一连通腔连通,所述蓄热件第二端的内部设置有第二连通腔,所述第一加热流道组的第二端和所述第二加热流道组的第二端均与所述第二连通腔连通,所述蓄热件第一端的内部还设置有第三连通腔,所述中心流道的第二端和所述第二加热流道组的第二端均与所述第三连通腔连通。

9.根据权利要求8所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述第一连通腔的中心处于所述第一连接口的中心线上,所述第一加热流道组的每个所述流道单元与所述第一连接口之间的距离均相等。

10.根据权利要求8所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述第三连通腔的中心处于所述中心流道的中心线上,所述第二加热流道组的每个所述流道单元与所述中心流道之间的距离均相等。

11.根据权利要求2至5中任意一项所述的蒸汽发生器,其特征在于,还包括:

12.根据权利要求11所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述蒸汽发生器包括多个所述气液分离组件,多个所述气液分离组件沿所述中心流道的长度方向间隔设置。

13.根据权利要求12所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述气液分离组件包括:

14.根据权利要求13所述的蒸汽发生器,其特征在于,在所述中心流道的长度方向上所述第一气液分离片与所述第二气液分离片部分重合。

15.根据权利要求14所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述第一气液分离片与所述第二气液分离片均朝向所述第二连接口倾斜。

16.根据权利要求1至5中任意一项所述的蒸汽发生器,其特征在于,所述磁感应件的相对磁导率大于2且小于2000,所述磁感应件的电导率为106-107s/m所述蓄热件的导热系数大于190w/(m·k)。

17.一种熨烫设备,其特征在于,包括熨烫面板部件、水箱和权利要求1至16中任意一项所述的蒸汽发生器,所述水箱与第一连接口连通,所述熨烫面板部件与第二连接口连接。

技术总结

本技术涉及熨烫技术领域,提供一种蒸汽发生器及熨烫设备,蒸汽发生器包括蓄热件和磁感应件,蓄热件的内部具有流道,蓄热件设置有与流道连通的第一连接口和第二连接口;磁感应件设置于蓄热件的外部,磁感应件的材质为金属导磁材料,磁感应件适于在交变磁场中对蓄热件进行加热。根据本技术实施例的蒸汽发生器,通过在蓄热件的外部设置磁感应件,在交变磁场中磁感应件可对蓄热件进行加热,有效提高了加热效率,实现快速产生蒸汽,在间歇加热的蒸汽发生器停止加热时,蓄热件可以继续将热量传递给水以持续进行加热,减小了间歇加热蒸汽发生器的加热时长比例;通过采用金属涂层的结构形式有效减小了磁感应件的厚度。

技术研发人员:李鑫宁,李小艳,单树军

受保护的技术使用者:广东美的环境电器制造有限公司

技术研发日:20230316

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!