一种带有凹腔的轴向分级燃烧室

本发明属于燃气轮机燃烧室,具体是指一种带有凹腔的轴向分级燃烧室。

背景技术:

1、燃气轮机燃烧需要适应新能源时代的不同燃料需求,新燃料中氨燃料在部分场合下相对于氢有几点优势:容易液化和储存,能量密度与化石燃料相当;属于无碳燃料,并可以通过可再生能源通过无碳的方法合成;可以利用氨工业现有的技术基础。因此氨是一种有前途的燃气轮机燃料。但目前开展的氨作为燃料的研究中,都难以达到低污染燃烧的要求,还不能形成成熟应用。

技术实现思路

1、针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本发明提供了一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,为了解决氨的燃料特性不活跃,火焰传播速度低、火焰能够稳定燃烧的当量比范围窄、相对传统燃料的热值较低的问题,本发明提出了近当量比燃烧组件,通过在前端采用近当量比1:1的燃烧组织方式,前端提供高温燃气,能够使得中段的燃烧更稳定,同时起到值班火焰的作用。

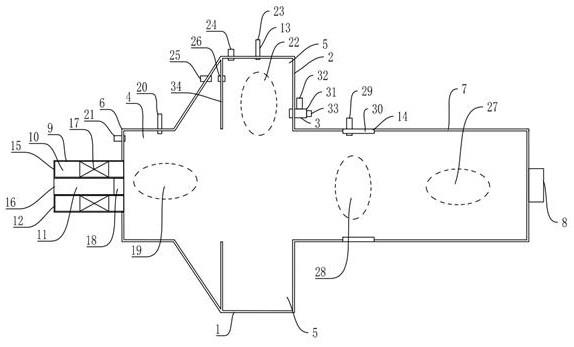

2、本发明采取的技术方案如下:本发明提供了一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,包括燃烧主体、设置在燃烧主体上的防氨逃逸还原机构和轴向分级式燃烧机构,所述轴向分级式燃烧机构内置设于燃烧主体;所述轴向分级式燃烧机构包括设置在燃烧主体一侧的近当量比燃烧组件,设置在近当量比燃烧组件一侧的驻涡式燃烧组件,以及设置在燃烧主体内部另一侧的空气注入式贫燃烧组件。

3、进一步地,所述燃烧主体包括燃烧室、凹腔、火焰筒前段、火焰筒后段、出气口和进气腔,所述燃烧室设于燃烧主体内,所述火焰筒前段内置设于燃烧室一端,所述凹腔设于火焰筒前段的一侧,所述火焰筒后段内置设于燃烧室另一端,所述进气腔固设燃烧室的外部一端,所述出气口固设燃烧室的外部另一端。

4、进一步地,所述燃烧室的形状为带有凹腔的柱型腔或者双侧凹腔的环型腔或者单侧凹腔的环型腔。

5、进一步地,所述进气腔包括空气通道和燃料通道,所述空气通道内置设于进气腔的顶端,所述燃料通道内置设于进气腔的内部,所述燃料通道设于空气通道的下端。

6、进一步地,所述近当量比燃烧组件包括空气入口一、燃料入口一、旋流器、扩散喷嘴、近当量比燃烧区、点火器一和空气入口二,所述空气入口一开设在空气通道的一端,所述燃料入口一开设在燃料通道的一端,所述旋流器内置设于空气通道,所述扩散喷嘴可拆卸连接燃料通道的内部另一端,所述近当量比燃烧区内置设于火焰筒前段,所述空气入口二贯通设于火焰筒前段的一端外壁上侧,所述点火器一可拆卸连接火焰筒前段的内部上端。

7、进一步地,所述空气入口一外接的空气和燃料入口一外接燃料采用近当量比1:1的燃烧组织方式。

8、进一步地,所述驻涡式燃烧组件包括驻涡富燃区、点火器二、燃料入口二、空气入口三、内部空气入口和分隔板,所述驻涡富燃区内置设于凹腔,所述点火器二可拆卸连接凹腔的内部顶端,所述燃料入口二开设在凹腔的顶端一侧,所述空气入口三开设在凹腔的一端侧壁上,所述分隔板开设在凹腔的内部顶端一侧,所述内部空气入口设于分隔板上。

9、进一步地,所述空气注入式贫燃烧组件包括贫燃区、掺混区、空气入口四和掺混结构,所述掺混区内置设于火焰筒后段,所述贫燃区设于火焰筒后段内部另一侧,所述掺混结构可拆卸连接火焰筒后段的顶端,所述空气入口四开设在掺混结构上。

10、进一步地,所述防氨逃逸还原机构包括混合器、燃料入口三和空气入口五,所述混合器贯通设于凹腔的外壁另一端侧壁下端,所述空气入口五开设在混合器的一侧,所述燃料入口三开设在混合器的上端。

11、进一步地,所述空气入口一、空气入口二、空气入口三、空气入口四和空气入口五外接气源,所述气源为空气;所述燃料入口二和空气入口五外接燃料,所述燃料入口一外接氨燃料。

12、采用上述结构本发明取得的有益效果如下:本发明提供了一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,实现了如下有益效果:

13、(1)为了解决氨的燃料特性不活跃,火焰传播速度低、火焰能够稳定燃烧的当量比范围窄、相对传统燃料的热值较低的问题,本发明提出了近当量比燃烧组件,通过在前端采用近当量比1:1的燃烧组织方式,前端提供高温燃气,能够使得中段的燃烧更稳定,同时起到值班火焰的作用。

14、(2)通过驻涡式燃烧组件,采用凹腔驻涡的方式,形成二维均匀富燃气,能够加快中段的混合,促进均匀完全燃烧。

15、(3)采用高温燃烧方式,燃烧区采用近当量比燃烧,高温燃气进入了驻涡和主流,能够提高反应区温度,加快反应。

16、(4)为了进一步提高实用性和可推广性,通过防氨逃逸还原机构,针对新燃料中氨的燃料nox高,充分利用氨的还原性,将混合器中的预混合的氨燃料作为还原剂,从燃料入口三加入,充分还原已生成的nox为中性n2。

17、(5)通过轴向分级式燃烧机构,实现了针对氨或含氨燃料的低污染燃烧技术。

18、(6)通过轴向分级式燃烧机构,不需要额外的脱硝装置和脱硝剂。

19、(7)采用单管设计,有利于模块化应用,便于升级和拓展。

技术特征:

1.一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,包括燃烧主体(1)和设置在燃烧主体(1)上的防氨逃逸还原机构(3),其特征在于:还包括轴向分级式燃烧机构(2),所述轴向分级式燃烧机构(2)内置设于燃烧主体(1);所述轴向分级式燃烧机构(2)包括设置在燃烧主体(1)一侧的近当量比燃烧组件(12),设置在近当量比燃烧组件(12)一侧的驻涡式燃烧组件(13),以及设置在燃烧主体(1)内部另一侧的空气注入式贫燃烧组件(14)。

2.根据权利要求1所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述燃烧主体(1)包括燃烧室(4)、凹腔(5)、火焰筒前段(6)、火焰筒后段(7)、出气口(8)和进气腔(9),所述燃烧室(4)设于燃烧主体(1)内,所述火焰筒前段(6)内置设于燃烧室(4)一端,所述凹腔(5)设于火焰筒前段(6)的一侧,所述火焰筒后段(7)内置设于燃烧室(4)另一端,所述进气腔(9)固设燃烧室(4)的外部一端,所述出气口(8)固设燃烧室(4)的外部另一端。

3.根据权利要求2所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述燃烧室(4)的形状为带有凹腔(5)的柱型腔或者双侧凹腔(5)的环型腔或者单侧凹腔(5)的环型腔。

4.根据权利要求3所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述进气腔(9)包括空气通道(10)和燃料通道(11),所述空气通道(10)内置设于进气腔(9)的顶端,所述燃料通道(11)内置设于进气腔(9)的内部,所述燃料通道(11)设于空气通道(10)的下端。

5.根据权利要求4所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述近当量比燃烧组件(12)包括空气入口一(15)、燃料入口一(16)、旋流器(17)、扩散喷嘴(18)、近当量比燃烧区(19)、点火器一(20)和空气入口二(21),所述空气入口一(15)开设在空气通道(10)的一端,所述燃料入口一(16)开设在燃料通道(11)的一端,所述旋流器(17)内置设于空气通道(10),所述扩散喷嘴(18)可拆卸连接燃料通道(11)的内部另一端,所述近当量比燃烧区(19)内置设于火焰筒前段(6),所述空气入口二(21)贯通设于火焰筒前段(6)的一端外壁上侧,所述点火器一(20)可拆卸连接火焰筒前段(6)的内部上端。

6.根据权利要求5所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述空气入口一(15)外接的空气和燃料入口一(16)外接燃料采用近当量比1:1的燃烧组织方式。

7.根据权利要求6所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述驻涡式燃烧组件(13)包括驻涡富燃区(22)、点火器二(23)、燃料入口二(24)、空气入口三(25)、内部空气入口(26)和分隔板(34),所述驻涡富燃区(22)内置设于凹腔(5),所述点火器二(23)可拆卸连接凹腔(5)的内部顶端,所述燃料入口二(24)开设在凹腔(5)的顶端一侧,所述空气入口三(25)开设在凹腔(5)的一端侧壁上,所述分隔板(34)开设在凹腔(5)的内部顶端一侧,所述内部空气入口(26)设于分隔板(34)上。

8.根据权利要求7所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述空气注入式贫燃烧组件(14)包括贫燃区(27)、掺混区(28)、空气入口四(29)和掺混结构(30),所述掺混区(28)内置设于火焰筒后段(7)一侧,所述贫燃区(27)设于火焰筒后段(7)内部另一侧,所述掺混结构(30)可拆卸连接火焰筒后段(7)的顶端,所述空气入口四(29)开设在掺混结构(30)上。

9.根据权利要求8所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述防氨逃逸还原机构(3)包括混合器(31)、燃料入口三(32)和空气入口五(33),所述混合器(31)贯通设于凹腔(5)的另一端侧壁下端,所述空气入口五(33)开设在混合器(31)的一侧,所述燃料入口三(32)开设在混合器(31)的上端。

10.根据权利要求9所述的一种带有凹腔的轴向分级燃烧室,其特征在于:所述空气入口一(15)、空气入口二(21)、空气入口三(25)、空气入口四(29)和空气入口五(33)外接气源,所述气源为空气;所述燃料入口二(24)和空气入口五(33)外接燃料,所述燃料入口一(16)外接氨燃料。

技术总结

本发明属于燃气轮机燃烧室技术领域,具体是指一种带有凹腔的轴向分级燃烧室;包括燃烧主体、设置在燃烧主体上的防氨逃逸还原机构和轴向分级式燃烧机构,所述轴向分级式燃烧机构内置设于燃烧主体;所述轴向分级式燃烧机构包括设置在燃烧主体一侧的近当量比燃烧组件,设置在近当量比燃烧组件一侧的驻涡式燃烧组件,以及设置在燃烧主体内部另一侧的空气注入式贫燃烧组件;本发明提出了近当量比燃烧组件,通过在前端采用近当量比1:1的燃烧组织方式,前端提供高温燃气,能够使得中段的燃烧更稳定,同时起到值班火焰的作用。

技术研发人员:王宝瑞,刘磊,赵玮杰,仝晓东,高志强,王岳

受保护的技术使用者:中国科学院工程热物理研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!