地岩热供热岩地换热装置的制作方法

1.本发明专利涉及一种地岩热供热岩地换热装置,属于地岩热换热的技术领域。

背景技术:

2.利用可再生能源供暖是我国调整能源结构、实现节能减排、合理控制能源消费总量的迫切需要,是完成非化石能源利用目标、建设清洁低碳社会、实现能源可持续发展的必然选择。

3.地岩热也是清洁能源之一,如何能够有效的与地岩热进行热交换,是现有技术领域中各科技人员追求的目标。

技术实现要素:

4.本发明专利要解决的技术问题是提供一种地岩热供热岩地换热装置,该换热装置不仅能够承受高温高压,有效的进行地岩热的换热提取,而真正实现了对地热资源的“取热不取水”的目标。

5.为解决以上问题,本发明专利的具体技术方案如下:一种地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:由输送连接段、换热段和底端密封段组成;输送连接段由外护管、换热介质进管和换热介质出管组成,换热介质进管与换热介质出管以外护管的轴线对称设置在外护管内;换热段结构包括换热外壳直段、换热外壳球面顶和热介质收集管,换热外壳球面顶位于换热外壳直段顶部,且表面设有换热介质进孔和换热介质出孔,在换热外壳直段内部中心设有的热介质收集管,热介质收集管上端轴线为过渡曲线,且热介质收集管上端口位置与换热介质出管的管口位置一致;换热介质出管、热介质收集管和换热外壳球面顶在换热外壳球面顶的换热介质出孔处三者焊接固定;换热介质进管与换热外壳球面顶的换热介质进孔焊接固定;外护管底沿与换热外壳球面顶外沿焊接;在换热外壳直段与热介质收集管之间的空腔内,不同高度的平面上等距设置双曲面的导流叶片,导流叶片的一端与热介质收集管外壁焊接;导流叶片的另一端与换热外壳直段内壁焊接;底端密封段为球面底与换热外壳直段的底部焊接而成。

6.所述的球面底的内表面设有内凹圆锥体结构的弧形导向面,弧形导向面将完成热交换的介质导向热介质收集管下端开口。

7.所述的热介质收集管的下端为锥形广口型式。

8.所述的导流叶片沿热介质收集管的竖直轴线等距分布若干组,每组导流叶片数量为三个,同组内相邻的导流叶片的中轴线在水平面投影中心线成120

°

夹角分布,相邻组的导流叶片的中轴线在水平投影中心线交错60

°

角。

9.每个导流叶片按同一旋向排布,并旋向按地球北半球顺时针或地球南半球逆时针方向排布。

10.所述的球面底的外表面固定连接头部防护装置。

11.所述的换热外壳直段外表面采用渗钛处理工艺。

12.本申请的地岩热供热岩地换热装置采用了输送连接段、换热段和底端密封段的三段式结构,输送连接段保证了管路与换热段之间的过渡连接,换热段内采用导流叶片,以此扰动换热介质的流态,进而增加换热介质在换热装置内的换热行程,这样可以获得最佳的对流传热效果;同时导叶片起到内外管的连接固定作用。底端密封段半圆形造型提高整体的承压能力,避免换热装置顶端密封段在地下安装和运行时遭到破坏。

附图说明

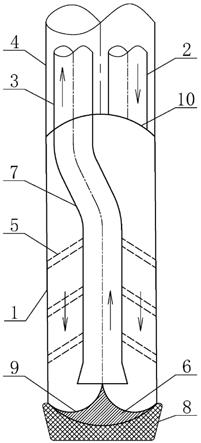

13.图1为地岩热换热装置结构主视图。

14.图2为输送连接段的结构俯视图。

15.图3为换热装置换热段横断面示意图。

16.图4为换热段的导流叶片分布立体图。

17.图5为单个导流叶片立体图。

18.图6为单个导流两个端面投影效果图。

19.图7为地岩热换热装置应用状态示意图。

具体实施方式

20.如图7所示,一种地岩热供热岩地换热装置,该换热装置通常设置在具有外罩形状的外壳内,在外壳和换热装置之间具有吸热介质,在换热装置的顶部连接热量输送装置。如图1和图2所示,地岩热供热岩地换热装置由输送连接段、换热段和底端密封段组成;输送连接段由外护管4和内部的换热介质进管2及换热介质出管3组成,换热介质进管2与换热介质出管3以外护管4的轴线对称设置在外护管4内;换热介质进管2和换热介质出管3与换热外壳球面顶10的换热介质进孔和换热介质出孔相连接,具体为换热介质进管2与换热外壳球面顶10预留孔两者焊接,换热介质出管3与换热段内热介质收集管7在换热外壳球面顶10处三者焊接;外护管4与换热外壳球面顶10焊接,换热外壳球面顶10的圆周边与换热外壳直段1的顶部焊接固定。采用球面顶结构不仅提高了换热段的承压能力,而且因为是球面形状,与外护管4、换热介质进管2和换热介质出管3的焊接线为曲线,焊接更加牢固。

21.换热段结构包括换热外壳直段1及其内部中心设有的热介质收集管7,换热外壳直段1外表面采用渗钛处理工艺,从而避免换热外壳直段1的外部遭受腐蚀。热介质收集管7的顶部与换热介质出管3和换热段外壳球面顶10处三者焊接固定或一体结构。随着换热外壳直段1与热介质收集管7长度增加,在其两者之间不同高度的平面上设有三维角度的导流叶片5,导流叶片5的两端截面分别与换热外壳直段1内壁、热介质收集管7外壁焊接;底端密封段由球面底6与换热外壳直段1焊接而成。

22.根据换热量,换热介质进管2、换热介质出管3和热介质收集管7的管径为200 mm~300mm,外护管4和热外壳直段1的管径为700 mm~1000mm,热外壳直段1的长度为50m~200m,从而保证换热介质与热量收集介质之间进行充分的热交换。

23.本发明专利地岩热供热岩地换热装置换热介质适用温度为60℃~150℃。

24.如图3和图4所示,换热外壳直段1内部的导流叶片5具有三维立体曲面结构,导流叶片5沿热介质收集管7的竖直轴线等距分布若干组,每组导流叶片5数量为三个,同组内相邻的在水平面投影中心线成120

°

夹角分布,相邻组的导流叶片5的中轴线5-1在水平投影中

心线交错60

°

角。每个导流叶片5按同一旋向排布,并旋向按地球北半球顺时针或地球南半球逆时针方向排布。

25.如图5和图6所示,换热外壳直段1内部的导流叶片5,根据其三维示意图,其中ef为导流叶片5的中轴线5-1,导流叶片5的截面为柳叶形,端面ac与热介质收集管7外圆周连接,端面bd与换热外壳直段1内圆周连接,导流叶片5水平投影为梯形。导流叶片5的双曲面形变如下:首先从热介质收集管7至换热外壳直段1沿径向方向, bd端比ac端下倾30

°

,然后导流叶片5cd边比ab边,要下倾30

°

,最后是导流叶片5沿中轴线5-1ef为轴线,以ac端面为基准,bd端面逆时针旋转10

°

。导流叶片5的双曲面结构主要作用为固定换热外壳直段1和热介质收集管7、对被加热介质的导流作用,进而提高其换热效果。

26.球面底6的内表面设有内凹圆锥体弧形导向面9,弧形导向面9将完成热交换的介质导向热介质收集管7下端开口,且热介质收集管7的下端为锥形广口,该结构更有利于换热装置底部换热完成的介质快速回流到热介质收集管7内,避免底部高温液体聚集。

27.底端密封段由球面底6与换热外壳直段1焊接而成,球面底6的外表面固定连接头部防护装置8,以免换热装置顶端密封段在地下安装和运行时遭到破坏。

技术特征:

1.一种地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:由输送连接段、换热段和底端密封段组成;输送连接段由外护管(4)、换热介质进管(2)和换热介质出管(3)组成,换热介质进管(2)与换热介质出管(3)以外护管(4)的轴线对称设置在外护管(4)内;换热段结构包括换热外壳直段(1)、换热外壳球面顶(10)和热介质收集管(7),换热外壳球面顶(10)位于换热外壳直段(1)顶部,且表面设有换热介质进孔和换热介质出孔,在换热外壳直段(1)内部中心设有的热介质收集管(7),热介质收集管(7)上端轴线为过渡曲线,且热介质收集管(7)上端口位置与换热介质出管(3)的管口位置一致;换热介质出管(3)、热介质收集管(7)和换热外壳球面顶(10)在换热外壳球面顶(10)的换热介质出孔处三者焊接固定;换热介质进管(2)与换热外壳球面顶(10)的换热介质进孔焊接固定;外护管(4)底沿与换热外壳球面顶(10)外沿焊接;在换热外壳直段(1)与热介质收集管(7)之间的空腔内,不同高度的平面上等距设置双曲面的导流叶片(5),导流叶片(5)的一端与热介质收集管(7)外壁焊接;导流叶片(5)的另一端与换热外壳直段(1)内壁焊接;底端密封段为球面底(6)与换热外壳直段(1)的底部焊接而成。2.如权利要求1所述的地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:所述的球面底(6)的内表面设有内凹圆锥体结构的弧形导向面(9),弧形导向面(9)将完成热交换的介质导向热介质收集管(7)下端开口。3.如权利要求1所述的地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:所述的热介质收集管(7)的下端为锥形广口型式。4.如权利要求1所述的地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:所述的导流叶片(5)沿热介质收集管(7)的竖直轴线等距分布若干组,每组导流叶片(5)数量为三个,同组内相邻的导流叶片(5)的中轴线(5-1)在水平面投影中心线成120

°

夹角分布,相邻组的导流叶片(5)的中轴线(5-1)在水平投影中心线交错60

°

角。5.如权利要求4所述的地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:每个导流叶片(5)按同一旋向排布,并旋向按地球北半球顺时针或地球南半球逆时针方向排布。6.如权利要求1所述的地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:所述的球面底(6)的外表面固定连接头部防护装置(8)。7.如权利要求1所述的地岩热供热岩地换热装置,其特征在于:所述的换热外壳直段(1)外表面采用渗钛处理工艺。

技术总结

本发明涉及一种地岩热供热岩地换热装置,其结构为:由输送连接段、换热段和底端密封段组成;输送连接段由外护管、换热介质进管和换热介质出管组成;换热段结构包括换热外壳直段、换热外壳球面顶和热介质收集管,在换热外壳直段内部中心设有的热介质收集管,热介质收集管上端口位置与换热介质出管的管口位置一致;换热介质出管、热介质收集管和换热外壳球面顶在换热外壳球面顶的换热介质出孔处三者焊接固定;在换热外壳直段与热介质收集管之间的空腔内设置双曲面的导流叶片;底端密封段为球面底与换热外壳直段的底部焊接而成。该换热装置不仅能够承受高温高压,有效的进行地岩热的换热提取,而真正实现了对地热资源的“取热不取水”的目标。的目标。的目标。

技术研发人员:刘枫 赵志南 石峰

受保护的技术使用者:沈阳枫叶能源科技有限公司

技术研发日:2021.12.27

技术公布日:2022/4/5

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1