换热器及热管理系统的制作方法

本申请涉及冷媒换热装置,特别是涉及一种换热器及热管理系统。

背景技术:

1、通常,换热器应用于电池热管理系统中时,一般用于冷媒(也称作制冷剂)和冷却液(也称作防冻液)的进行热交换,冷却液通过回路实现电池模块的降温,与此同时,冷却液的温度会上升,之后,冷却液在换热器内和冷媒进行热交换,使得冷却液的温度降低,以便于冷却液在下一个过程中对电池模块进行降温。

2、进一步地,在现有技术中,冷媒进入换热器的集流通道之后,容易直接进入靠近集流通道起始端的冷流通道层内,如此,会造成进入远离集流通道起始端的冷流通道层内的冷媒较少,进而造成换热器内冷媒分配不均。

技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种换热器及热管理系统,以解决换热器内冷媒分配不均的问题。

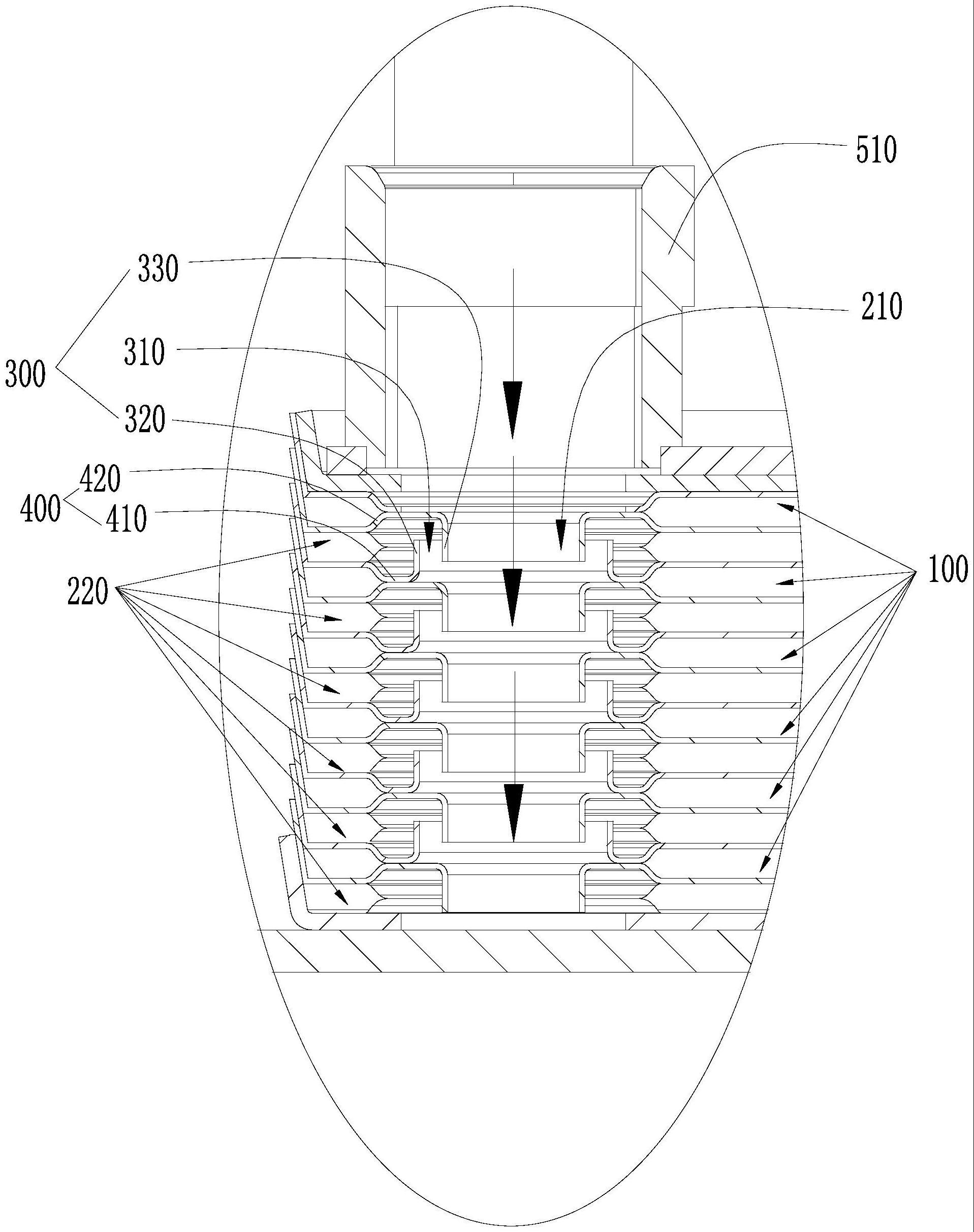

2、本申请提供的换热器设有依次连通的进热集流通道、多层热流通道层以及出热集流通道,换热器还设有依次连通的进冷集流通道、多层冷流通道层以及出冷集流通道,热流通道层和冷流通道层交替层叠设置;冷流通道层靠近进冷集流通道的一端设有多个阻流板,相邻阻流板间隔设置并围设形成阻流通道,且阻流通道连通进冷集流通道的一端开口朝向背离进冷集流通道起始端的方向,进冷集流通道通过每一阻流通道连通对应的冷流通道层。

3、在其中一个实施例中,沿着从靠近进冷集流通道起始端的方向至远离进冷集流通道起始端的方向,阻流通道连通进冷集流通道一端开口的横截面积呈递减的趋势。

4、在其中一个实施例中,沿着从靠近进冷集流通道起始端的方向至远离进冷集流通道起始端的方向,阻流通道呈收缩状。

5、在其中一个实施例中,多个阻流板分别围设形成多个阻流通道,且相邻阻流通道首尾相连通并构成蛇形通道结构。

6、在其中一个实施例中,阻流通道沿着进冷集流通道轴向延伸。

7、在其中一个实施例中,换热器包括层叠设置的第一分隔板和第二分隔板,第一分隔板和第二分隔板围设形成冷流通道层,且第一分隔板位于冷流通道层远离进冷集流通道起始端一侧,第二分隔板位于冷流通道层靠近进冷集流通道起始端一侧;阻流板包括第一挡板和第二挡板,第一挡板和第二挡板围设形成阻流通道,第一挡板一端连接第一分隔板,另一端朝向靠近进冷集流通道起始端的方向延伸,第二挡板一端连接第二分隔板,另一端朝向远离进冷集流通道起始端的方向延伸,且第一挡板设于第二挡板背离进冷集流通道中心轴的一侧。

8、在其中一个实施例中,第一挡板和第二挡板均呈圆环形。

9、在其中一个实施例中,第一挡板和第一分隔板为一体成型结构,第二挡板和第二分隔板为一体成型结构。

10、在其中一个实施例中,第一分隔板靠近进冷集流通道的边缘部分朝向靠近进冷集流通道起始端的方向延伸形成第一挡板。

11、在其中一个实施例中,第二分隔板靠近进冷集流通道的边缘部分朝向远离进冷集流通道起始端的方向延伸形成第二挡板。

12、本申请还提供一种热管理系统,该热管理系统包括以上任意一个实施例的换热器。

13、与现有技术相比,本申请提供的换热器及热管理系统,通常,冷媒在进冷集流通道内沿着进冷集流通道轴向朝向远离进冷集流通道起始端的方向流动。通过设置阻流通道,且阻流通道连通进冷集流通道的一端开口朝向背离进冷集流通道起始端的方向,也即,阻流通道连通进冷集流通道一端开口的朝向和冷媒在进冷集流通道内的流动方向是相同的。又因为冷媒只有朝向阻流通道的开口流动才能进入阻流通道,因此,进入阻流通道开口处的冷媒的流动方向和进冷集流通道内冷媒的流动方向是相反的。如此,进冷集流通道内的冷媒在沿着进冷集流通道轴向行进的过程中,是无法直接冲击进入阻流通道的,也即,进冷集流通道内的冷媒需要改变流向之后才能进入阻流通道。如此,冷媒只有到达进冷集流通道距离起始端最远的位置并往起始端回流时,冷媒才能进入阻流通道,并最终进入对应的冷流通道层,如此,可使冷媒先进入距离进冷集流通道起始端较远的冷流通道层内,再进入距离进冷集流通道起始端较近的冷流通道层内。并且,冷媒在进冷集流通道内返流的速度远小于冷媒在进冷集流通道内正常流动的速度,因此,冷媒难以一下子全部进入距离进冷集流通道起始端较远的冷流通道层内,且冷媒能够在多个冷流通道层内均匀分布。由以上可知,如此设置,有效解决了进入远离集流通道起始端的冷流通道层内的冷媒较少,进而造成换热器内冷媒分配不均的问题。

技术特征:

1.一种换热器,其特征在于,设有依次连通的进热集流通道、多层热流通道层(100)以及出热集流通道,所述换热器还设有依次连通的进冷集流通道(210)、多层冷流通道层(220)以及出冷集流通道(230),所述热流通道层(100)和所述冷流通道层(220)交替层叠设置;所述冷流通道层(220)靠近所述进冷集流通道(210)的一端设有多个阻流板(300),相邻所述阻流板(300)间隔设置并围设形成阻流通道(310),且所述阻流通道(310)连通所述进冷集流通道(210)的一端开口朝向背离所述进冷集流通道(210)起始端的方向,所述进冷集流通道(210)通过每一所述阻流通道(310)连通对应的所述冷流通道层(220)。

2.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,沿着从靠近所述进冷集流通道(210)起始端的方向至远离所述进冷集流通道(210)起始端的方向,所述阻流通道(310)连通所述进冷集流通道(210)一端开口的横截面积呈递减的趋势。

3.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,沿着从靠近所述进冷集流通道(210)起始端的方向至远离所述进冷集流通道(210)起始端的方向,所述阻流通道(310)呈收缩状。

4.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,多个所述阻流板(300)分别围设形成多个所述阻流通道(310),且相邻所述阻流通道(310)首尾相连通并构成蛇形通道结构。

5.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述阻流通道(310)沿着所述进冷集流通道(210)轴向延伸。

6.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,包括层叠设置的第一分隔板(410)和第二分隔板(420),所述第一分隔板(410)和所述第二分隔板(420)围设形成所述冷流通道层(220),且所述第一分隔板(410)位于所述冷流通道层(220)远离所述进冷集流通道(210)起始端一侧,所述第二分隔板(420)位于所述冷流通道层(220)靠近所述进冷集流通道(210)起始端一侧;所述阻流板(300)包括第一挡板(320)和第二挡板(330),所述第一挡板(320)和所述第二挡板(330)围设形成所述阻流通道(310),所述第一挡板(320)一端连接所述第一分隔板(410),另一端朝向靠近所述进冷集流通道(210)起始端的方向延伸,所述第二挡板(330)一端连接所述第二分隔板(420),另一端朝向远离所述进冷集流通道(210)起始端的方向延伸,且所述第一挡板(320)设于所述第二挡板(330)背离所述进冷集流通道(210)中心轴的一侧。

7.根据权利要求6所述的换热器,其特征在于,所述第一挡板(320)和所述第二挡板(330)均呈圆环形。

8.根据权利要求6所述的换热器,其特征在于,所述第一挡板(320)和所述第一分隔板(410)为一体成型结构;

9.根据权利要求8所述的换热器,其特征在于,所述第一分隔板(410)靠近所述进冷集流通道(210)的边缘部分朝向靠近所述进冷集流通道(210)起始端的方向延伸形成所述第一挡板(320);

10.一种热管理系统,其特征在于,包括权利要求1-权利要求9任意一项所述的换热器。

技术总结

本申请涉及一种换热器及热管理系统,换热器设有依次连通的进热集流通道、多层热流通道层以及出热集流通道,换热器还设有依次连通的进冷集流通道、多层冷流通道层以及出冷集流通道,热流通道层和冷流通道层交替层叠设置;冷流通道层靠近进冷集流通道的一端设有多个阻流板,相邻阻流板间隔设置并围设形成阻流通道,且阻流通道连通进冷集流通道的一端开口朝向背离进冷集流通道起始端的方向,进冷集流通道通过每一阻流通道连通对应的冷流通道层。本申请提供的换热器及热管理系统解决了换热器内冷媒分配不均的问题。

技术研发人员:蒋剑锋,许霖杰,单聪聪,陈飞飞

受保护的技术使用者:浙江银轮新能源热管理系统有限公司

技术研发日:20221222

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!