一种多层水平井立体循环的地热开采结构及施工方法

本发明涉及地热资源开发应用,特别是涉及一种多层水平井立体循环的地热开采结构及施工方法。

背景技术:

1、地热能作为一种清洁的可再生能源,在地球上广泛分布、可稳定持续供应。地热资源按照分布位置和赋存状态可以划分为浅层地热资源、中深层地热资源、干热岩地热资源及岩浆型地热资源,其中干热岩的深度一般在3000米以深,干热岩(hot dryrock)为不含或仅含少量流体,温度高于180℃,其热能在当前技术经济条件下可以利用的岩体。干热岩的热能赋存于各种变质岩或结晶岩类岩体中,较常见的干热岩有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩等。干热岩开发利用需要人工制造热储,向注水井(回灌井)高压注入温度较低的水,使岩体产生裂缝。随着低温水的不断注入,裂缝不断增加、扩大,并相互连通,最终形成一个大致呈面状的人工干热岩热储构造。注入的水沿着裂隙运动并与周边的岩石发生热交换,产生了温度高达200~300℃的高温高压水或水汽混合物,从生产井中开采出来,利用后的尾水通过注入井返回地下,形成一个闭式回路。由于干热岩在开发过程中需要经过压裂后在地下形成裂隙网,该方法一方面压裂成本过高且压裂方向不可控,二是经常会在注水压裂过程中诱发地震,这是全球当前干热岩没有实现商业化开采的主要原因之一。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种多层水平井立体循环的地热开采结构及施工方法,以解决上述现有技术存在的问题,在有效规避压裂诱发地震灾害风险的同时,大大降低干热岩开发成本。

2、为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

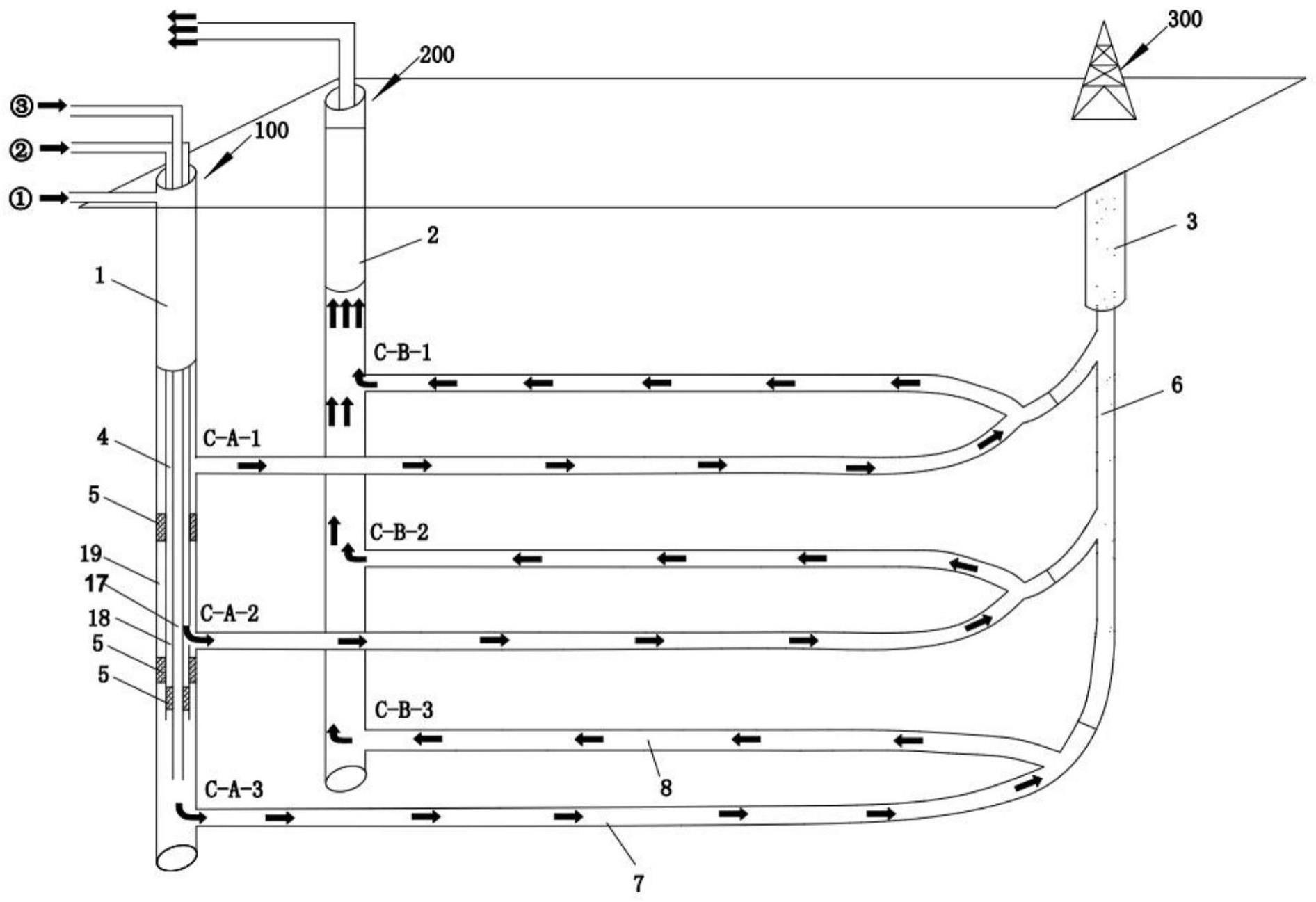

3、本发明提供了一种多层水平井立体循环的地热开采结构,包括工艺井、注水井和开采井,所述工艺井包括至少一个水平循环结构;

4、各所述水平循环结构均包括至少一个第一水平井和至少一个第二水平井,所述第一水平井的一端与所述注水井连通,所述第二水平井的一端与所述开采井连通,同一所述水平循环结构的所述第一水平井的另一端分别与所述第二水平井的另一端连通;

5、所述水平循环结构为至少两个时,各所述水平循环结构自上而下设置,不同的所述水平循环结构的所述第一水平井的一端不相互连通;

6、所述第一水平井的另一端与所述工艺井之间、所述第二水平井的另一端与所述工艺井之间均设置有固封结构。

7、优选地,同一所述水平循环结构的所述第一水平井和所述第二水平井位于同一水平位置。

8、优选地,在竖直方向上,相邻的所述水平循环结构的垂直距离为50~150m。

9、优选地,所述注水井和所述开采井的间距大于50m;所述工艺井与所述注水井的间距、所述工艺井与所述开采井的间距为400~600m。

10、优选地,所述注水井内设置有若干中心管,各所述中心管由内向外依次嵌套设置,最内侧的所述中心管内部的空间为内侧空间,相邻的所述中心管之间的空间为相邻空间,最外侧的中心管与所述注水井之间的空间为外侧空间,所述内侧空间、各所述相邻空间和所述外侧空间分别与一所述水平循环结构的所述第一水平井的一端连通。

11、优选地,所述中心管的数量比所述水平循环结构的数量少一个。

12、优选地,各所述水平循环结构的所述第一水平井自下而上分别与所述内侧空间、自内而外的各所述相邻空间和所述外侧空间一一对应连通。

13、本发明还提供了一种所述多层水平井立体循环的地热开采结构的施工方法,包括以下步骤:

14、步骤一,注水井、开采井、工艺井井位布置;

15、步骤二,钻进注水井:根据热储地层条件采热量要求设计注水井的井身结构,首先进行注水井一开钻进,钻进至预定深度后起钻,下入第一表层套管进行固井,侯凝完成后继续下钻垂直钻进至热储深度,底部为裸眼段;

16、步骤三,钻进开采井:根据热储地层条件采热量要求设计开采井的井身结构,进行开采井一开钻进,钻进至预定深度后起钻,下入第二表层套管进行固井,侯凝完成后继续下钻垂直钻进至热储深度,底部为裸眼段;

17、步骤四,工艺井与注水井通过第一水平井对接连通;

18、步骤五,工艺井与开采井通过第二水平井对接连通;

19、步骤六,按照相同对接方式,工艺井内下入钻头,垂直向下透孔钻进,进行下部各层水平循环结构的施工,分别在中靶对接引导仪器的引导下,依次完成工艺井与注水井、开采井的对接,并在各层的分支点上部下入裸眼桥塞和固井封堵;

20、步骤七,在注水井中下中心管及封隔器;

21、步骤八,通水试运行,依次从注水井的内侧空间、各相邻空间和外侧空间进行注水,观察开采井的返出情况,确保每层的水平循环结构均为独立循环;

22、步骤九,工艺井封井回填:待多层水平循环结构立体循环试运行正常后,从工艺井内部注入水泥浆至井口,将工艺井进行封堵。

23、优选地,所述步骤四中,工艺井与注水井通过第一水平井对接连通的过程为;工艺井一开钻进,钻进至预定深度后起钻,下入第三表层套管进行固井,侯凝完成后继续下钻,钻具组合先后为钻头、磁信号发生接头、螺杆钻具、无磁钻杆、钻杆,所述无磁钻杆内部装有随钻测斜仪,按照设计要求向注水井方向进行第一水平井的定向钻进,在所述磁信号发生接头与注水井的井筒相距120m时,从注水井内使用测井电缆下入中靶对接引导仪器至预定对接深度,通过所述中靶对接引导仪器引导第一水平井定向钻进,实现对接,对接连通后,上提工艺井井下钻具至分支井开孔深度;

24、所述步骤五中,工艺井与开采井通过第二水平井对接连通的过程为:按照随钻测斜仪数据,调整螺杆钻具工具面,开出分支井新孔,按照设计要求向开采井方向进行第二水平井的定向钻进,在磁信号发生接头与开采井的井筒相距120m时,从开采井内使用测井电缆下入中靶对接引导仪器至预定对接深度,通过中靶对接引导仪器第二水平井定向钻进,实现对接,对接连通后,上提钻具,从工艺井内下入裸眼桥塞和注入水泥浆,固井侯凝将分支点上部至直井段底部封堵。

25、本发明相对于现有技术取得了以下技术效果:

26、本发明以一口注水井和一口开采井为一生产井组,以一口工艺井由上至下多层钻取水平分支孔,分别与注水井和开采井直井井眼相连,多层水平循环结构之间以水泥固井彼此封隔,注水井内下入中心管,实现各层独立闭式循环开采地热能资源。本发明与现有技术相比,具有换热效率高、建设和运行成本低、占地面积小、无需压裂、无诱发地震等特点,尤其适用于热储层较厚的地质条件,可在一口工艺井内实施多层径向水平循环结构,与一组注水井和开采井构成闭式循环,加大换热面积,大幅提升换热效果。本发明满足了清洁地热资源的开发利用,符合环保节能要求,具有可观的经济效益和较好的社会效益。

技术特征:

1.一种多层水平井立体循环的地热开采结构,其特征在于:包括工艺井、注水井和开采井,所述工艺井包括至少一个水平循环结构;

2.根据权利要求1所述的多层水平井立体循环的地热开采结构,其特征在于:同一所述水平循环结构的所述第一水平井和所述第二水平井位于同一水平位置。

3.根据权利要求1所述的多层水平井立体循环的地热开采结构,其特征在于:在竖直方向上,相邻的所述水平循环结构的垂直距离为50~150m。

4.根据权利要求1所述的多层水平井立体循环的地热开采结构,其特征在于:所述注水井和所述开采井的间距大于50m;所述工艺井与所述注水井的间距、所述工艺井与所述开采井的间距为400~600m。

5.根据权利要求1所述的多层水平井立体循环的地热开采结构,其特征在于:所述注水井内设置有若干中心管,各所述中心管由内向外依次嵌套设置,最内侧的所述中心管内部的空间为内侧空间,相邻的所述中心管之间的空间为相邻空间,最外侧的中心管与所述注水井之间的空间为外侧空间,所述内侧空间、各所述相邻空间和所述外侧空间分别与一所述水平循环结构的所述第一水平井的一端连通。

6.根据权利要求5所述的多层水平井立体循环的地热开采结构,其特征在于:所述中心管的数量比所述水平循环结构的数量少一个。

7.根据权利要求5所述的多层水平井立体循环的地热开采结构,其特征在于:各所述水平循环结构的所述第一水平井自下而上分别与所述内侧空间、自内而外的各所述相邻空间和所述外侧空间一一对应连通。

8.一种权利要求1-7中任一项所述的多层水平井立体循环的地热开采结构的施工方法,其特征在于:包括以下步骤:

9.根据权利要求8所述的多层水平井立体循环的地热开采结构的施工方法,其特征在于:所述步骤四中,工艺井与注水井通过第一水平井对接连通的过程为;工艺井一开钻进,钻进至预定深度后起钻,下入第三表层套管进行固井,侯凝完成后继续下钻,钻具组合先后为钻头、磁信号发生接头、螺杆钻具、无磁钻杆、钻杆,所述无磁钻杆内部装有随钻测斜仪,按照设计要求向注水井方向进行第一水平井的定向钻进,在所述磁信号发生接头与注水井的井筒相距120m时,从注水井内使用测井电缆下入中靶对接引导仪器至预定对接深度,通过所述中靶对接引导仪器引导第一水平井定向钻进,实现对接,对接连通后,上提工艺井井下钻具至分支井开孔深度;

技术总结

本发明公开了一种多层水平井立体循环的地热开采结构及施工方法,涉及地热资源开发应用技术领域,本发明以一口注水井和一口开采井为一生产井组,以一口工艺井由上至下多层钻取水平分支孔,分别与注水井和开采井直井井眼相连,多层水平循环结构之间以水泥固井彼此封隔,注水井内下入中心管,实现各层独立闭式循环开采地热能资源。本发明与现有技术相比,具有换热效率高、建设和运行成本低、占地面积小、无需压裂、无诱发地震等特点,尤其适用于热储层较厚的地质条件,可在一口工艺井内实施多层径向水平循环结构,与一组注水井和开采井构成闭式循环,加大换热面积,大幅提升换热效果。

技术研发人员:刘聃,刘春生,陈晓林,侯岳,陈剑垚,何楠,周绍武

受保护的技术使用者:中国地质科学院勘探技术研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!