一种微通道换热器

本发明涉及高效传热,尤其涉及一种微通道换热器。

背景技术:

1、随着集成电路技术的不断发展,电子芯片的集成度越来越高,输入功率与功率损耗也不断提高,这导致电子设备的散热需求急剧增大。在部分3d集成芯片中,功率密度可高达1000w/cm2。此外,电子设备的功能愈加复杂化,数据中心等电子系统的规模日益大型化,这促使散热需求由单一的热源向多热源阵列转变。

2、当前工程实践中一般使用单相液冷或风冷来进行散热,相比于这些传统的技术手段,微通道冷却技术具有更高的散热效率和更加紧凑轻巧的结构。大量的研究者对微通道冷却技术的传热流动特性、加工制造技术以及在电子设备中的应用进行了广泛的探索。然而,相关研究多是以单一小面积热源为散热对象展开的。

3、相比于单一热源散热,多热源散热面对的问题更加复杂严峻。一方面,多热源散热的需求客观上增大了换热器的面积,致使换热器内部流道长度增大,导致流动阻力大幅增大。另一方面,热源分布的不均、各热源功率的差异、界面热阻的差异等会引起散热面热流分布的不均,从而导致工质流量的分布不均以及散热面各处温度水平的差异,所引起的热应力等问题对电子器件等设备的安全运行带来巨大风险。

技术实现思路

1、为了解决现有的微通道冷却技术在应用于多热源散热时存在的流动阻力大的问题,本发明的目的是提供一种微通道换热器。

2、本发明提供如下技术方案:

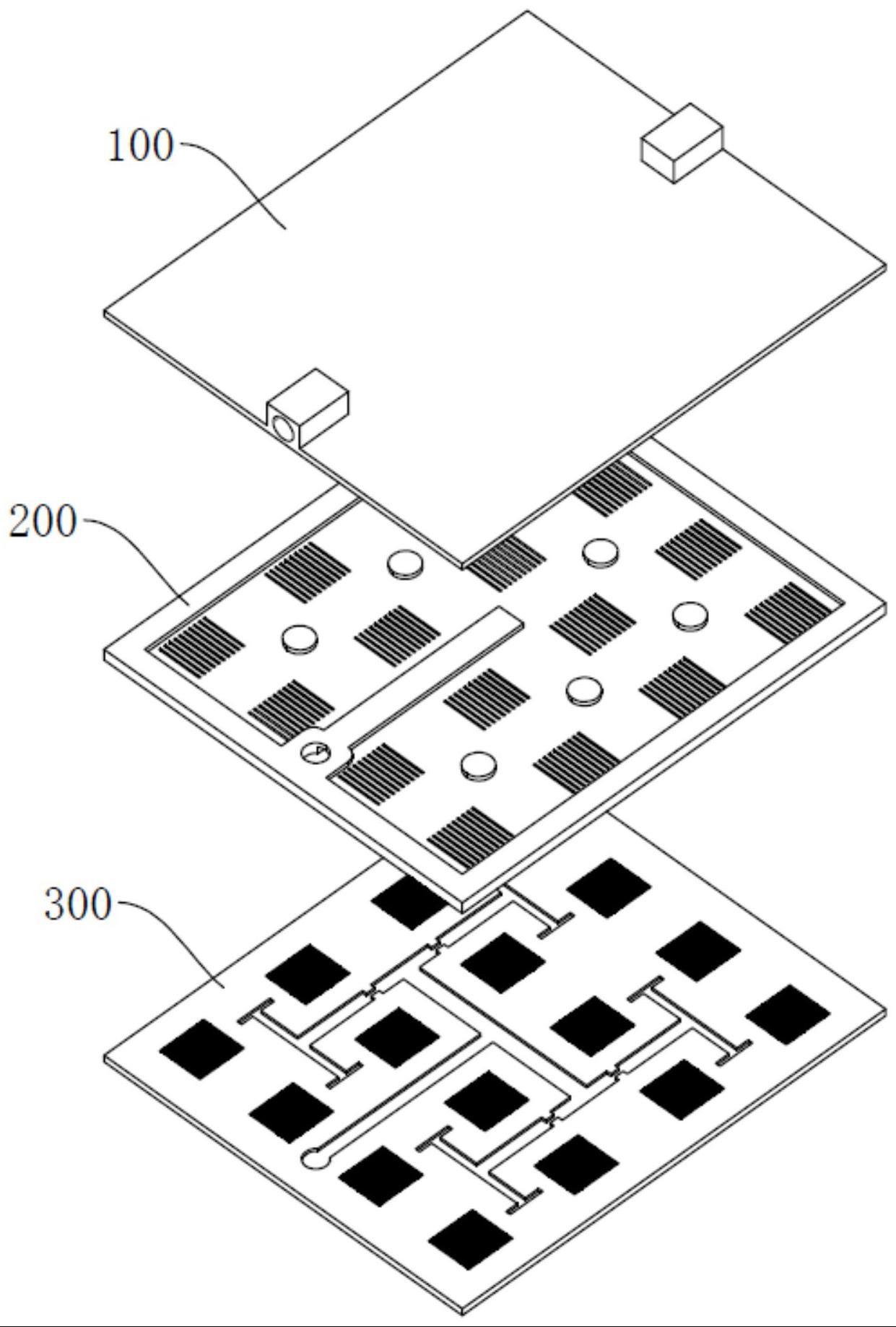

3、一种微通道换热器,包括依次层叠的盖板、歧管分液板和微通道基板;

4、所述歧管分液板上设置有进液口,所述歧管分液板朝向所述微通道基板的一侧设置有多个换热单元,所述换热单元包括多个交替排列的歧管进液流道和歧管排液口,每个所述歧管进液流道均与所述进液口连通;

5、所述微通道基板朝向所述歧管分液板的一侧对应于多个所述换热单元设置有多个微通道单元,所述微通道单元具有换热通道,所述歧管进液流道通过所述换热通道与所述歧管排液口连通;

6、所述歧管分液板或所述盖板上设置有工质出口,每个所述歧管排液口均与所述工质出口连通。

7、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述歧管分液板朝向所述微通道基板的一侧和/或所述微通道基板朝向所述歧管分液板的一侧设置有分液流道;

8、所述歧管分液板朝向所述盖板的一侧设置有工质汇集腔,所述工质汇集腔与所述工质出口连通,每个所述歧管排液口均与所述工质汇集腔连通。

9、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述分液流道包括主流道和多个次级流道,所述主流道与所述进液口连通,所述次级流道的一端与所述主流道连通,所述次级流道的另一端与所述歧管进液流道连通。

10、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,至少部分所述次级流道具有节流狭缝;或者

11、至少部分所述次级流道内设有增阻件。

12、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述歧管分液板朝向所述微通道基板的一侧设置有所述分液流道,所述歧管分液板朝向所述盖板的一侧设置有主流道背肋,所述主流道背肋对应于所述主流道设置。

13、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述工质汇集腔内设置有支承柱,所述支承柱与所述盖板相连接。

14、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述换热单元还包括进液腔,所述进液腔的内壁设有导流斜面;

15、每个所述歧管进液流道均通过所述进液腔与所述进液口连通,且每个所述歧管进液流道的入口均朝向所述导流斜面。

16、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述微通道单元包括凹槽及阵列设置于所述凹槽底面的多个换热件,所述换热件之间形成所述换热通道。

17、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述换热件呈针状设置或条状设置。

18、作为对所述微通道换热器的进一步可选的方案,所述盖板上设有工质进口和所述工质出口,所述进液口贯穿所述歧管分液板,所述进液口与所述工质进口连通。

19、本发明的实施例具有如下有益效果:

20、使用上述微通道换热器时,换热工质进入歧管分液板的进液口,然后分流至各个歧管进液流道内。随后,换热工质沿垂直于微通道基板的方向朝向微通道单元流动,并流入换热通道,从而实现微通道冷却换热。最后,换热工质沿垂直于微通道基板的方向背向微通道单元流动,反折回歧管排液口,并从工质出口流出。其中,多个换热单元与对应设置的多个微通道单元相配合,可以对多个热源进行冷却换热。相比于传统的平直进液设计,歧管分液板上多个歧管进液流道的设计能够将换热工质更均匀地分配至整个微通道单元内,有效地减小了换热工质的流动长度,从而减小换热工质所受的流动阻力,并提升换热单元内流量分布的均匀性。此外,换热工质从歧管进液流道以垂直的方式入射进入微通道单元的换热通道,可以大幅提升换热效果。

21、为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显和易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,做详细说明如下。

技术特征:

1.一种微通道换热器,其特征在于,包括依次层叠的盖板、歧管分液板和微通道基板;

2.根据权利要求1所述的微通道换热器,其特征在于,所述歧管分液板朝向所述微通道基板的一侧和/或所述微通道基板朝向所述歧管分液板的一侧设置有分液流道;

3.根据权利要求2所述的微通道换热器,其特征在于,所述分液流道包括主流道和多个次级流道,所述主流道与所述进液口连通,所述次级流道的一端与所述主流道连通,所述次级流道的另一端与所述歧管进液流道连通。

4.根据权利要求3所述的微通道换热器,其特征在于,至少部分所述次级流道具有节流狭缝;或者

5.根据权利要求3所述的微通道换热器,其特征在于,所述歧管分液板朝向所述微通道基板的一侧设置有所述分液流道,所述歧管分液板朝向所述盖板的一侧设置有主流道背肋,所述主流道背肋对应于所述主流道设置。

6.根据权利要求2所述的微通道换热器,其特征在于,所述工质汇集腔内设置有支承柱,所述支承柱与所述盖板相连接。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的微通道换热器,其特征在于,所述换热单元还包括进液腔,所述进液腔的内壁设有导流斜面;

8.根据权利要求1-6中任一项所述的微通道换热器,其特征在于,所述微通道单元包括凹槽及阵列设置于所述凹槽底面的多个换热件,所述换热件之间形成所述换热通道。

9.根据权利要求8所述的微通道换热器,其特征在于,所述换热件呈针状设置或条状设置。

10.根据权利要求1-6中任一项所述的微通道换热器,其特征在于,所述盖板上设有工质进口和所述工质出口,所述进液口贯穿所述歧管分液板,所述进液口与所述工质进口连通。

技术总结

本发明提供一种微通道换热器,涉及高效传热技术领域。微通道换热器包括盖板、歧管分液板和微通道基板;歧管分液板上设置有进液口和多个换热单元,换热单元包括歧管进液流道和歧管排液口,歧管进液流道与进液口连通;微通道基板的一侧设置有多个微通道单元,微通道单元具有换热通道,歧管进液流道通过换热通道与歧管排液口连通;歧管分液板或盖板上设置有连通工质出口,歧管排液口与工质出口连通。相比于传统的平直进液设计,歧管分液板上多个歧管进液流道的设计能够将换热工质更均匀地分配至整个微通道单元内,有效地减小了换热工质的流动长度,从而减小换热工质所受的流动阻力,并提升换热单元内流量分布的均匀性。

技术研发人员:汤凯,郭元东,林贵平,苗建印,张红星,黄金印,谢永奇

受保护的技术使用者:北京航空航天大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!