地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站的制作方法

本发明属于清洁供热,尤其涉及一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站。

背景技术:

1、近年来,自各地方政府清洁采暖发展规划实施以来,以各种清洁低碳技术路线(清洁燃煤、天然气、电能、太阳能、地热能、生物质能、核能、工业余热等)作为热源的供暖形式应用逐渐广泛,这类系统运行效率高、调节灵活、供热成本低、有效缓解环境污染,因而受到大力推广。地热供暖作为资源丰富、开发潜力巨大、利用方式直接的清洁供暖手段,可作为清洁供暖重要推广技术路线之一,利用地热供暖,不仅能优化产业结构、减少污染物排放,还能以极低成本进行可持续供能。目前集中供热系统在融入清洁供暖元素的发展过程中,面临技术制约与地理环境等因素限制,现阶段新建建筑均为节能建筑,老旧建筑外围结构保温层差,而且旧建筑多采用散热器作为末端供暖设备,新建筑多采用地暖作为末端供暖设备,二者运行时供回水温度与流量不同导致热网运行调节困难。在清洁化供暖的大背景下,上述热网系统也并不能顺利融入清洁供暖元素,使供暖低碳化、低成本化进程停滞不前。

技术实现思路

1、针对现有技术中存在的问题,本发明一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站提供对高温一网供水进行梯级利用,以吸收式热泵耦合地埋管利用地热资源进行供热,将地热能应用于供热系统中,以解决二次网水力不平衡、近热远冷,供热效果差,造成供热能量浪费。

2、本发明是通过以下技术方案来实现:

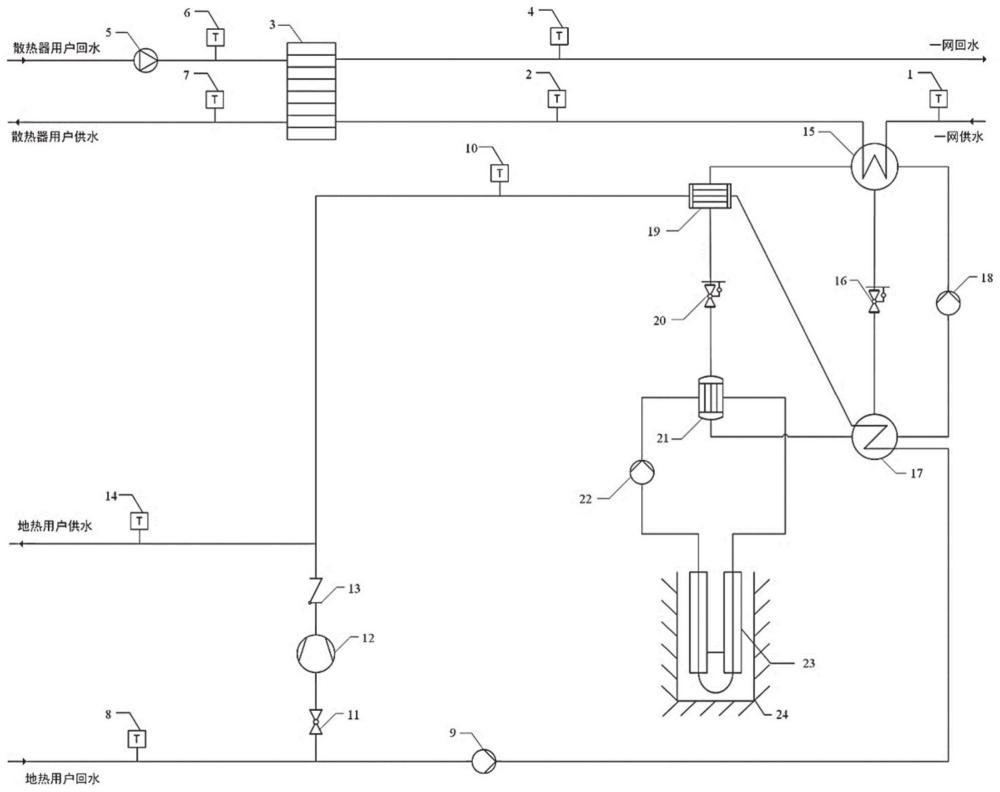

3、一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,包括,

4、一网循环水系统,吸收式热泵机组和地埋管;

5、所述吸收式热泵机组包括发生器、吸收器、冷凝器和蒸发器;

6、所述蒸发器的出口与地埋管的进口连接,所述地埋管的出口与蒸发器的进口连接,所述地埋管的出口与蒸发器的进口之间的管路上设置有闭式循环水泵;

7、所述发生器的水侧进口与一网循环水系统的一网供水管连接;所述发生器的水侧出口通过板式换热器与散热器用户供水管连接;所述发生器的汽侧出口依次与冷凝器的汽侧,蒸发器的水汽混合侧,吸收器的汽侧和发生器的汽侧进口连接;所述冷凝器的水侧出口与地热用户供水管连接;所述吸收器的水侧进口与地热用户回水管连接。

8、优选的,所述吸收器的工质侧与发生器的工质侧连接;所述吸收器的工质侧与冷凝器的工质侧连接。

9、优选的,所述吸收器的工质侧与发生器的工质侧之间的管路上设置有第一膨胀阀。

10、优选的,所述冷凝器与蒸发器之间的管路上设置有第二膨胀阀。

11、优选的,所述地热用户供水管与地热用户回水管之间设置有混水旁路;所述混水旁路上设置有逆止阀,变频式混水泵和球阀。

12、优选的,所述地热回水管上设置有低温侧循环水泵;所述地热用户供水管上设置有第八温度表,所述地热用户回水管上设置有第六温度计。

13、优选的,所述一网循环水系统的一网回水管通过板式换热器与散热器用户回水管连接。

14、优选的,所述散热器用户回水管上设置有高温侧循环水泵。

15、优选的,所述散热器回水管上设置有第四温度计;所述散热器供水管上设置有第五温度计;所述一网回水管上设置有第三温度计,所述一网供水管上设置有第一温度计。

16、优选的,所述发生器与板式换热器之间的管路上设置有第二温度计的水侧出口管路上设置有第七温度计。

17、与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:

18、本发明提供了一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,对高温一网供水进行梯级利用,以吸收式热泵耦合地埋管利用地热资源进行供热,将地热能应用于供热系统中,在传统换热站中加入清洁供暖元素,从换热站侧降低供热系统污染物排放量与能耗,降低供热成本,提高能源利用率,以解决现阶段供热系统面临的不同散热末端位于同一热网所带来的运行调节困难、热力水力失衡的问题,将热网中热用户以供暖温度为准划分为两大类,一类是供水温度高的散热器用户,另一类是供水温度低的地热用户。一网供水首先取东西收拾热泵提取低温地热能对地热用户进行供水,驱动吸收式热泵后的一网水进入板式换热器对散热器二网回水进行直接加热,一网供水驱动吸收式热泵后温度仍然较高可以满足散热器区用户二网供水温度,且如此安排可以领运行过程中一网供水较原来提高,在满足用户热负荷需求的前提下拉大一网供回水温差,降低热网输送电耗。上述系统根据用户用热温度这条重要属性将热用户划分为散热器与地热两种不同类型,分别对两种类型用户进行供热,以板式换热器直接供热方式保证散热器用户较高的二网供水温度,以驱动吸收式热泵回收地热能联合混水供热的方式降低地热用户的供水温度,使得同一热网中不同热用户能够区分开来,引入清洁能源的同时消除传统集中供热系统水力热力失衡的问题,降低热网调节难度,保证各类型用户热负荷需求,提高供热灵活性与精度,降低供热成本与污染物排放,使局域热网达到分区域温度平衡控制,节能减排效果显著。

19、进一步,利用一网供水依次驱动吸收式热泵和加热散热器用户二网回水,对一网供水能量梯级利用的同时拉大供回水温差,降低一网循环水流量,从而降低一网输送电耗,降低管网投资建设成本;

20、进一步,将热用户根据末端散热设备所需的供水温度划分为高低温两个区间,其中高温用户以散热器为代表,低温用户以地热管为代表,对两类温度区间分别进行分区域供热,以此实现热网解耦,达到供热温度分区域控制的目的,避免同一热网中温度区间跨度过大导致的热力失衡;

21、进一步,通过设置混水旁路降低地热用户区间的供水温度,变频式混水泵配合二网供水温度实时调节,提高控制精度,保证地热用户供热质量的条件下降低供热能耗,提高系统运行调节灵活性,为保证供水温度保持低水平,引入混水旁路,利用变频式混水泵控制混水流量以保证地热区域供水温度维持低值,与散热器用户区域区别开来。

技术特征:

1.一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,包括,

2.根据权利要求1所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述吸收器(17)的工质侧与发生器(15)的工质侧连接;所述吸收器(17)的工质侧与冷凝器(19)的工质侧连接。

3.根据权利要求1所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述吸收器(17)的工质侧与发生器(15)的工质侧之间的管路上设置有第一膨胀阀(16)。

4.根据权利要求1所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述冷凝器(19)与蒸发器(21)之间的管路上设置有第二膨胀阀(20)。

5.根据权利要求1所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述地热用户供水管与地热用户回水管之间设置有混水旁路;所述混水旁路上设置有逆止阀(13),变频式混水泵(12)和球阀(11)。

6.根据权利要求1所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述地热回水管上设置有低温侧循环水泵(9);所述地热用户供水管上设置有第八温度表(14),所述地热用户回水管上设置有第六温度计(8)。

7.根据权利要求1所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述一网循环水系统的一网回水管通过板式换热器(3)与散热器用户回水管连接。

8.根据权利要求7所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述散热器用户回水管上设置有高温侧循环水泵(5)。

9.根据权利要求7所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述散热器回水管上设置有第四温度计(6);所述散热器供水管上设置有第五温度计(7);所述一网回水管上设置有第三温度计(4),所述一网供水管上设置有第一温度计(1)。

10.根据权利要求1所述的一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,其特征在于,所述发生器(15)与板式换热器(3)之间的管路上设置有第二温度计(2),所述冷凝器(19)的水侧出口管路上设置有第七温度计(10)。

技术总结

本发明公开了一种地热耦合混水技术的大温差分区供热换热站,包括一网循环水系统,吸收式热泵机组和地埋管,蒸发器的出口与地埋管的进口连接,地埋管的出口与蒸发器的进口连接,发生器的水侧进口与一网循环水系统的一网供水管连接;发生器的水侧出口通过板式换热器与散热器用户供水管连接;冷凝器的水侧出口与地热用户供水管连接;吸收器的水侧进口与地热用户回水管连接,通过对高温一网供水进行梯级利用,以吸收式热泵耦合地埋管利用地热资源进行供热,将地热能应用于供热系统中,解决了现阶段供热系统面临的不同散热末端位于同一热网所带来的运行调节困难、热力水力失衡的问题。

技术研发人员:焦爱明,贺凯,王泽广,王延生,隋凯,郑剑平,王玉龙,张诚玮,于秀波,尚海军,王钰泽,史耀辉,康敬德

受保护的技术使用者:烟台500供热有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!