一种地热资源取热井结构的制作方法

本技术涉及地热,特别涉及一种成井较浅的地热资源取热井结构。

背景技术:

1、目前,地热资源是绿色低碳清洁、可循环利用的再生能源,对节能减排,改善大气环境及实现“双碳”目标具有重要作用,岩型地热是目前一种新型的采热方式,该技术不采水,不破坏地层,是一种洁净绿色的才热方式,该方式具体为将地面的水注入干热岩地热井,与井内高温岩层换热后抽至地面利用,但是在陕南秦岭山区,受地质条件的限制,地层上部覆盖层较薄,地热水井成井深度较浅,采用此种方式导致经过井下换热后输送至地面的过程中,换热后的高温水在井口处与输入的低温水会进行二次换热,且在由于将普通井水注入地热井中,降低了输送至地面的热水的温度,导致供热能力偏低。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型提供一种地热资源取热井结构,用以提高成井较浅的地热水井在井口的出水温度较低的情况。具体方案为:

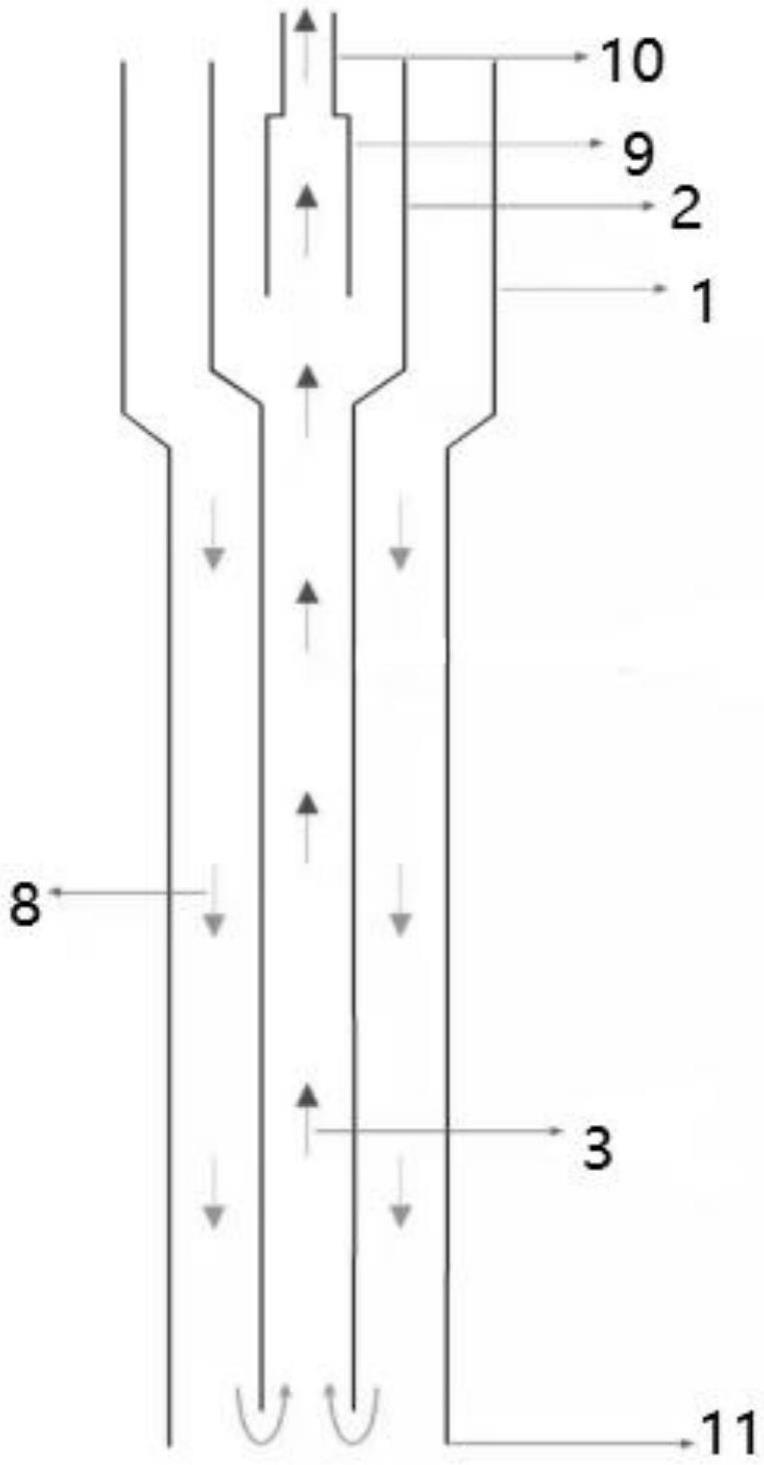

2、一种地热资源取热井结构,包括固井套管和取热管,所述固井套管设置在地热井的内壁,且沿着地热井的长度方向设置;

3、所述取热管设置在所述固井套管内,沿所述固井套管长度方向设置,所述取热管与所述固井套管之间形成环形通道;

4、换热介质沿固井套管的入口流入所述环形通道内,且与所述地热井四周的岩层进行换热,并自所述取热管的入口流动至所述取热管内,通过潜水泵沿所述取热管抽至地面;

5、所述取热管的管壁包括由内到外设置的保温腔、蓄热腔以及隔热腔;

6、所述保温腔与蓄热腔连通,所述保温腔和蓄热腔沿着井壁长度方向从井底延伸到地面;

7、所述隔热腔与蓄热腔隔断,所述隔热腔沿着蓄热腔长度方向设置在蓄热腔靠近地面一端的外侧;

8、所述蓄热腔的径向尺寸从井底到地面变大,所述保温腔、隔热腔以及蓄热腔的径向尺寸相匹配,所述保温腔、隔热腔以及蓄热腔构成的取热管管体的截面呈长方形。

9、优选的,所述保温腔内填充有保温棉,

10、所述蓄热腔内填充有导热材料;

11、所述隔热腔内填充有隔热材料。

12、优选的,所述保温腔和蓄热腔的径向尺寸压着井壁长度方向分段变化,所述分段长度均为20米,

13、所述隔热腔的长度为20-50m。

14、优选的,所述蓄热腔靠近保温腔的一侧均匀设置有若干散热孔,

15、所述散热孔与第一隔热腔连通;

16、所述保温腔内设置有若干导热槽。

17、优选的,所述固井套管包括吸热层和散热层,

18、所述吸热层外侧与井内壁接触,所述吸热层内侧与散热层抵接,所述吸热层包括导热树脂和承重筋条,

19、所述承重筋条呈纵横交错的网状结构;

20、所述导热树脂填充于整个导热层并将承重筋条整个包裹在里面。

21、优选的,所述散热层呈为螺旋翅片、板式翅片状中的任意一种。

22、与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

23、本实用新型提供的地热资源取热井结构,地热井内通过固井套管可避免地层中的水涌入固井套管内,而且可以防止井筒塌缩;同时固井套管内设有取热管,以便取热管与固井套管之间形成环形通道,以便换热介质在环形通道流动且与地热井四周的岩层进行换热,并在自取热管的入口流动至取热管内,以沿取热管抽至地面;通过取热管的设置减缓取热管内外换热介质之间换热,进而避免取热管内换热介质热量的损失,以提高地热井的供热能力;通过设置蓄热腔对井内的热能进行充分利用,蓄热腔了将井内的地热能传输到保温腔内,从而提高了保温腔的保温效果,更进一步的减缓了井口处高温水的热量流失,提高了地热能的利用率,提高了地热井的供热能力;

24、该地热资源取热井结构通过将取热管设置为保温腔、蓄热腔以及隔热腔克服或减少高温水与低温水经取热管换热情况,较小了高温水热量的损失,提升单井的供热量和供热温度品质。

25、下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

技术特征:

1.一种地热资源取热井结构,包括固井套管(1)和取热管(2),其特征在于,所述固井套管(1)设置在地热井的内壁,且沿着地热井的长度方向设置;

2.根据权利要求1所述的一种地热资源取热井结构,其特征在于,所述保温腔(12)内填充有保温棉,

3.根据权利要求2所述的一种地热资源取热井结构,其特征在于,所述保温腔(12)和蓄热腔(5)的径向尺寸沿着井壁长度方向分段变化,所述分段长度均为20米,

4.根据权利要求2所述的一种地热资源取热井结构,其特征在于,所述蓄热腔(5)靠近保温腔(12)的一侧均匀设置有若干散热孔,

5.根据权利要求1所述一种地热资源取热井结构,其特征在于,所述固井套管(1)包括吸热层(6)和散热层(7),

6.根据权利要求5所述的一种地热资源取热井结构,其特征在于,所述散热层(7)呈为螺旋翅片、板式翅片状中的任意一种。

技术总结

本技术提供了一种地热资源取热井结构。包括固井套管和取热管,取热管与所述固井套管之间形成环形通道;换热介质沿固井套管的入口流入环形通道内,且与地热井四周的岩层进行换热;取热管包括保温腔、蓄热腔以及隔热腔;保温腔位于蓄热腔远离井壁的一侧并与蓄热腔连通,保温腔和蓄热腔沿着井壁长度方向从井底延伸到地面;隔热腔在蓄热腔靠近地面的一端外侧;蓄热腔的径向尺寸从井底到地面变大,保温腔、隔热腔以及蓄热腔构成的取热管管体的截面呈长方形。通过将取热管设置为保温腔、蓄热腔以及隔热腔克服或减少高温水与低温水经取热管换热情况,减小了高温水热量的损失,提升单井的供热量和供热温度品质。

技术研发人员:孙文利,熊应兴,王昕,张力,王昆

受保护的技术使用者:陕西工程勘察研究院有限公司

技术研发日:20230418

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!