一种室内太阳能和风能联合补热系统的制作方法

本技术涉及太阳能,具体而言,涉及一种室内太阳能和风能联合补热系统。

背景技术:

1、太阳能装置与建筑房屋结合创造的低能耗高舒适的健康居住环境,不仅让住户家庭生活的更自然环保,而且能实现节能减排,对社会的可持续发展具有深远意义。

2、现有的一种使用方式是利用太阳能发电,然后再利用这些电带动空调等设备对室内温度进行调节,但是这种调节方式由于具有空调的中间转化,使得部分能量在转化的过程中被浪费。

技术实现思路

1、本实用新型公开了一种室内太阳能和风能联合补热系统,以改善上述的问题。

2、本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:

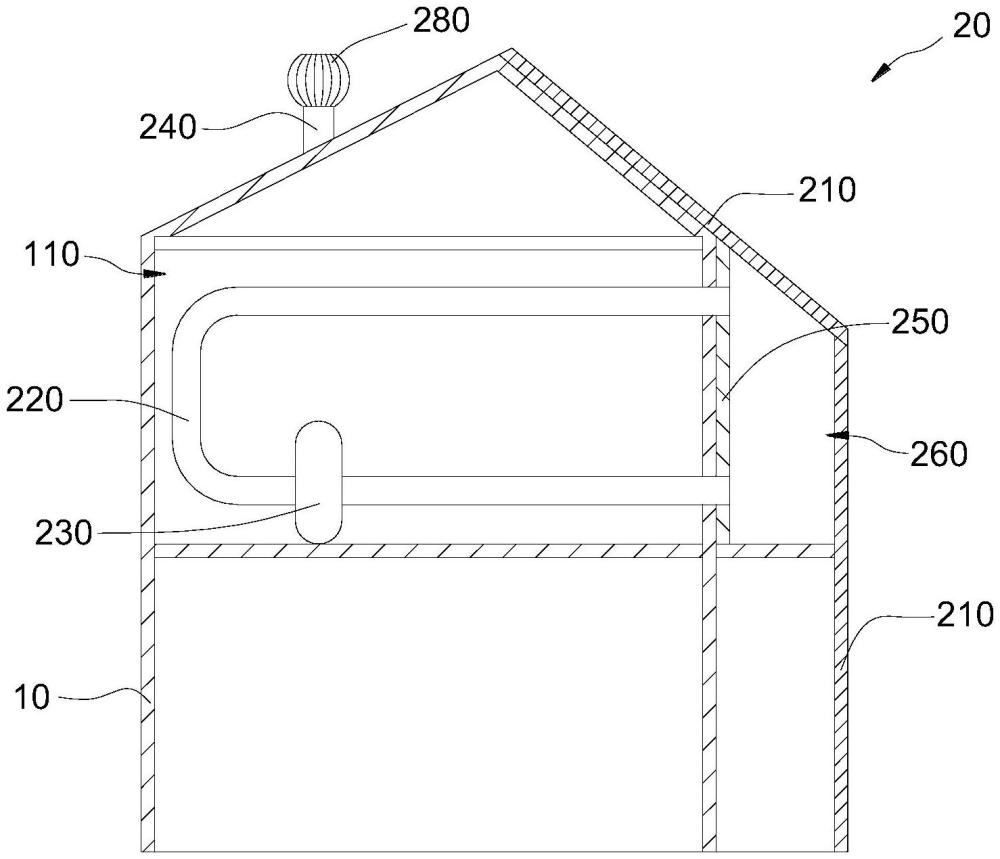

3、基于上述的目的,本实用新型公开了一种室内太阳能和风能联合补热系统,用于安装在建筑内,所述建筑至少包括一个房间,包括:

4、太阳能板,所述太阳能板安装于所述建筑;

5、循环管,所述循环管安装于所述建筑,且所述循环管至少有一部分位于所述房间内,太阳能板的电热丝用于对所述循环管内的介质进行加热;

6、通风管,所述通风管贴附于所述建筑;以及

7、拔风井,所述拔风井的底部与所述通风管连通,且所述拔风井的顶部超出所述建筑的顶部;

8、无动力风机,所述无动力风机安装于所述拔风井的顶部;以及

9、叶扇组件,所述叶扇组件包括第一转动扇、第二转动扇和传动结构,所述第一转动扇安装于所述通风管内,所述第二转动扇安装于所述循环管内,所述第一转动扇和所述第二转动扇通过所述传动结构连接,以使所述第一转动扇转动时能够带动所述第二转动扇转动。

10、可选地:所述传动结构包括:

11、第一连接杆,所述第一连接杆与所述第一转动扇连接;

12、第二连接杆,所述第二连接杆与所述第二转动扇连接;

13、第一锥齿轮,所述第一锥齿轮安装于所述第一连接杆;以及

14、第二锥齿轮,所述第二锥齿轮安装于所述第二连接杆,且所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮啮合。

15、可选地:所述通风管内设置有第一支架,所述第一连接杆与所述第一支架转动连接,所述循环管内设置有第二支架,所述第二连接杆与所述第二支架转动连接。

16、可选地:还包括多个散热片,多个所述散热片均安装于所述循环管位于所述房间内的部分,且多个所述散热片沿所述循环管间隔设置。

17、可选地:所述散热片的一端伸入所述循环管内,所述散热片的另一端延伸至所述循环管外。

18、可选地:所述通风管具有弯折部,所述弯折部包裹于所述循环管外,所述第二转动扇位于所述循环管与所述弯折部对应的位置。

19、可选地:所述弯折部位于所述房间内,且所述弯折部与所述散热片间隔设置。

20、可选地:还包括相变蓄热组件,所述相变蓄热组件安装于所述建筑,且所述相变蓄热组件与所述太阳能板间隔设置形成一个加热腔,所述循环管的一端与所述加热腔的底部连通,所述循环管的另一端与所述加热腔的顶部连通。

21、可选地:在所述建筑的顶部设置有所述太阳能板,且在所述建筑的至少一个侧壁上设置有所述太阳能板。

22、可选地:还包括电机,所述电机与所述第二转动扇传动连接。

23、与现有技术相比,本实用新型实现的有益效果是:

24、本实用新型公开的室内太阳能和风能联合补热系统首先利用太阳能板吸收太阳能,之后利用太阳能板的电热丝对循环管内的介质进行加热,该介质在房间内与房间内的空气进行热交换,从而将房间的温度控制在一个较为适宜的程度,这种对太阳能的直接使用能够有效避免因中间转化而导致的能量浪费。其次,拔风井由于设置的较高,利用拔风井与通风管的压力差能够产生风流,利用该风流能够吹动第一转动扇转动,第一转动扇转动时再通过传动结构带动第二转动扇转动,第二转动扇转动能够使得介质在循环管内流动,从而令循环管内的介质都能够移动至太阳能板处被其电热丝加热,进而更好地对房间内的温度进行控制。

技术特征:

1.一种室内太阳能和风能联合补热系统,用于安装在建筑内,所述建筑至少包括一个房间,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,所述传动结构包括:

3.根据权利要求2所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,所述通风管内设置有第一支架,所述第一连接杆与所述第一支架转动连接,所述循环管内设置有第二支架,所述第二连接杆与所述第二支架转动连接。

4.根据权利要求1所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,还包括多个散热片,多个所述散热片均安装于所述循环管位于所述房间内的部分,且多个所述散热片沿所述循环管间隔设置。

5.根据权利要求4所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,所述散热片的一端伸入所述循环管内,所述散热片的另一端延伸至所述循环管外。

6.根据权利要求4所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,所述通风管具有弯折部,所述弯折部包裹于所述循环管外,所述第二转动扇位于所述循环管与所述弯折部对应的位置。

7.根据权利要求6所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,所述弯折部位于所述房间内,且所述弯折部与所述散热片间隔设置。

8.根据权利要求1至7任一项所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,还包括相变蓄热组件,所述相变蓄热组件安装于所述建筑,且所述相变蓄热组件与所述太阳能板间隔设置形成一个加热腔,所述循环管的一端与所述加热腔的底部连通,所述循环管的另一端与所述加热腔的顶部连通。

9.根据权利要求1至7任一项所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,在所述建筑的顶部设置有所述太阳能板,且在所述建筑的至少一个侧壁上设置有所述太阳能板。

10.根据权利要求1至7任一项所述的室内太阳能和风能联合补热系统,其特征在于,还包括电机,所述电机与所述第二转动扇传动连接。

技术总结

本申请公开了一种室内太阳能和风能联合补热系统,用于安装在建筑内,建筑至少包括一个房间,属于太阳能技术领域,太阳能板安装在建筑外侧用于吸收太阳能,太阳能板的电热丝用于对循环管内的介质进行加热,叶扇组件包括第一转动扇、第二转动扇和传动结构,第一转动扇位于与拔风井连通的通风管内,第二转动扇位于循环管内,传动结构用于使第一转动扇转动时能够带动第二转动扇转动。本技术公开的室内太阳能和风能联合补热系统能利用太阳能板的电热丝对循环管内的介质进行加热,然后再通过风能驱动叶扇组件,使得介质在循环管内流动,这种对太阳能的直接使用能够有效避免因中间转化而导致的能量浪费。

技术研发人员:田泽轩,吴月,唐梓榕,赵一凡,孙翊宸,熊健吾

受保护的技术使用者:田泽轩

技术研发日:20230418

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!