一种除湿机的制作方法

本技术涉及空调,特别涉及一种除湿机。

背景技术:

1、目前,随着生活水平的日益提高,人们对空调器的功能性要求越来越高,因此,用于降低室内湿度的除湿机应运而生。现在除湿机进行除湿的过程一般是利用风机将室内空气吸入风道,以使室内空气依次穿过风道内的蒸发器和冷凝器,并在蒸发器和冷凝器的换热作用下将湿气析出,从而达到除湿效果。但是现在的除湿机中,蒸发器和冷凝器与风道的装配处具有一定间隙,部分空气在风道内流动时直接穿过该间隙而不穿过蒸发器和冷凝器,造成漏风现象,降低换热除湿效率,影响换热除湿效果,用户体验差。

技术实现思路

1、本实用新型解决的问题是如何保证全部空气均穿过蒸发器和冷凝器,避免发生漏风现象,提高换热除湿效率,保证换热除湿效果,提升用户体验。

2、为解决上述问题,本实用新型的技术方案是这样实现的:

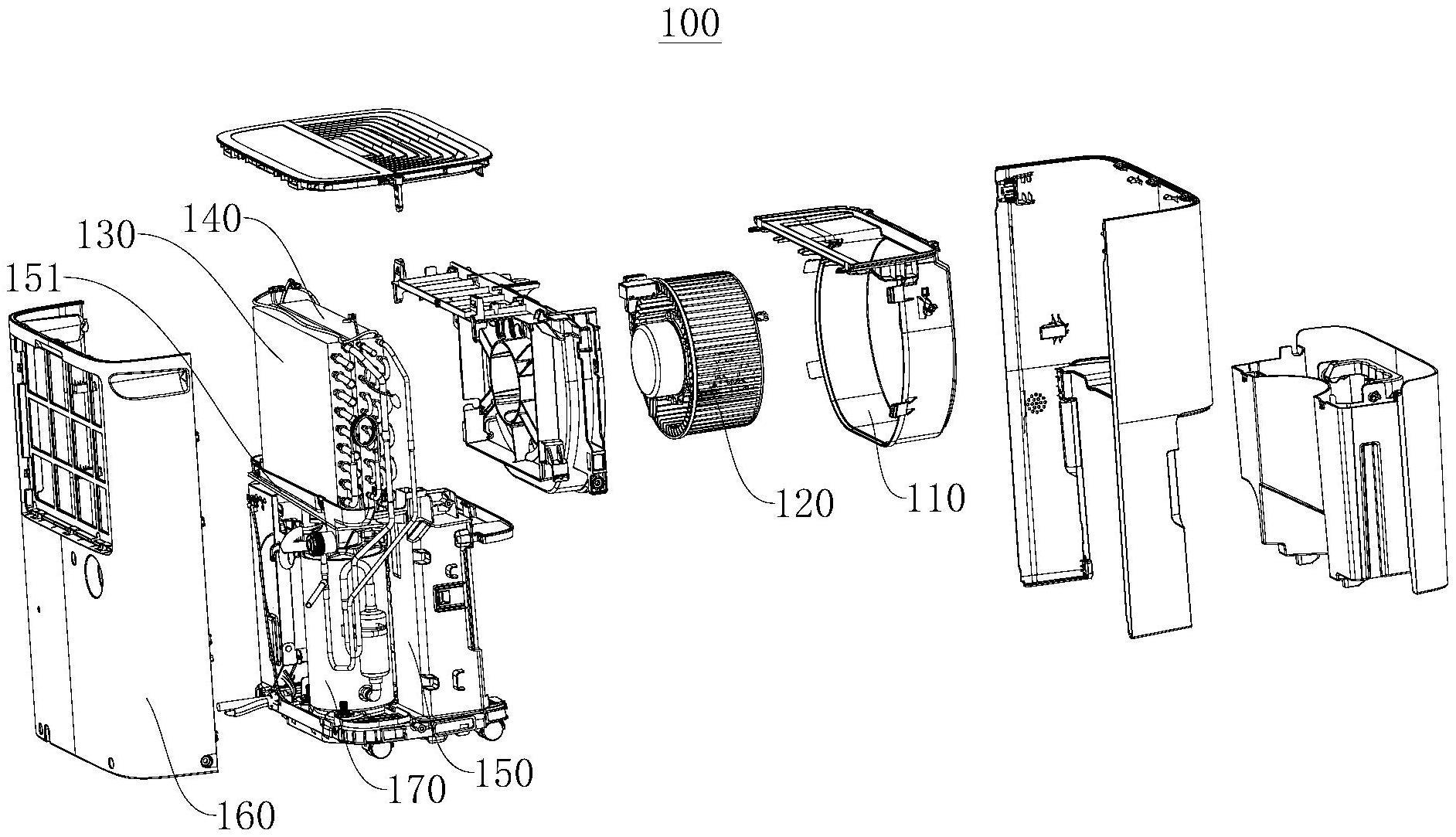

3、本实用新型提供了一种除湿机,包括蜗壳、离心风机、蒸发器和冷凝器,蜗壳具有一进风口,蒸发器和冷凝器均设置于进风口外,蒸发器位于冷凝器远离进风口的一侧,离心风机安装于蜗壳,离心风机用于带动空气依次穿过蒸发器和冷凝器,并进入进风口,蜗壳的顶部延伸设置有限位板,蒸发器和冷凝器均与限位板过盈配合。与现有技术相比,本实用新型提供的除湿机由于采用了安装于蜗壳的离心风机以及与限位板过盈配合的蒸发器和冷凝器,所以能够保证全部空气均穿过蒸发器和冷凝器,避免发生漏风现象,提高换热除湿效率,保证换热除湿效果,提升用户体验。

4、进一步地,限位板具有一脱模斜度,限位板倾斜于进风口所在平面设置,限位板在其延伸方向上逐渐升高,脱模斜度的范围为0.5度至3度。合理的脱模斜度能够在保证限位板强度的同时便于实现限位板的脱模。

5、进一步地,蒸发器与冷凝器平行间隔设置,且均平行于进风口所在平面,蒸发器具有第一顶面,冷凝器具有第二顶面,第一顶面与第二顶面平行,第一顶面高于第二顶面设置,第一顶面和第二顶面均与限位板配合。以避免发生漏风现象,提高换热除湿效率,保证换热除湿效果。

6、进一步地,第一顶面靠近进风口的一端与限位板过盈配合,第一顶面远离进风口的一端与限位板之间形成第一空隙;第二顶面靠近进风口的一端与限位板过盈配合,第二顶面远离进风口的一端与限位板之间形成第二空隙。这样能够在保证防漏风效果的同时便于进行蒸发器和冷凝器的装配,达到省力的效果,从而提高装配效率。

7、进一步地,蜗壳包括端壁、顶部壁、底部壁、第一侧壁和第二侧壁,进风口开设于端壁上,顶部壁、第一侧壁、底部壁和第二侧壁首尾相连,且均连接于端壁上,并均围设于进风口外,顶部壁与限位板连接,第一侧壁、底部壁和第二侧壁均与冷凝器抵持。保证穿过冷凝器的出风气流能够全部通过密闭空腔流入进风口,再通过蜗壳向外吹出,从而保证出风量和出风效果。

8、进一步地,蜗壳包括第一壳体和第二壳体,第一壳体与第二壳体可拆卸连接,且共同围成安装空腔,进风口开设于第一壳体上,第二壳体开设有出风口,进风口通过安装空腔与出风口连通。离心风机能够带动空气从进风口流入安装空腔,再通过出风口吹出至室内。

9、进一步地,除湿机还包括支撑架,蜗壳安装于支撑架上,支撑架延伸设置有延伸板,蒸发器和冷凝器均安装于延伸板上,且均设置于延伸板和限位板之间。延伸板用于对蒸发器和冷凝器进行支撑和固定,以防止蒸发器和冷凝器相对于延伸板发生位移,室内空气能够在离心风机的作用下进入延伸板和限位板之间,并依次穿过蒸发器和冷凝器,再通过蜗壳流回室内。

10、进一步地,延伸板设置有第一卡持块和第二卡持块,第一卡持块开设有第一卡槽,蒸发器卡持于第一卡槽内,第二卡持块开设有第二卡槽,冷凝器卡持于第二卡槽内。第一卡持块能够通过第一卡槽对蒸发器进行限位,以固定蒸发器与延伸板的相对位置,第二卡持块能够通过第二卡槽对冷凝器进行限位,以固定冷凝器与延伸板的相对位置。

11、进一步地,蒸发器的高度小于冷凝器的高度,第一卡槽的底壁高于第二卡槽的底壁设置。以保证蒸发器和冷凝器与限位板配合的可靠性,防止漏风的情况发生。

12、进一步地,延伸板还设置有第一支撑块和第二支撑块,第一支撑块的顶部与第一卡槽的底壁高度相同,第一支撑块与蒸发器抵持,第二支撑块的顶部与第二卡槽的底壁高度相同,第二支撑块与冷凝器抵持。第一支撑块用于对蒸发器进行支撑,以保证蒸发器与第一卡槽卡接的可靠性,第二支撑块用于对冷凝器进行支撑,以保证冷凝器与第二卡槽卡接的可靠性。

技术特征:

1.一种除湿机,其特征在于,包括蜗壳(110)、离心风机(120)、蒸发器(130)和冷凝器(140),所述蜗壳(110)具有一进风口(111),所述蒸发器(130)和所述冷凝器(140)均设置于所述进风口(111)外,所述蒸发器(130)位于所述冷凝器(140)远离所述进风口(111)的一侧,所述离心风机(120)安装于所述蜗壳(110),所述离心风机(120)用于带动空气依次穿过所述蒸发器(130)和所述冷凝器(140),并进入所述进风口(111),所述蜗壳(110)的顶部延伸设置有限位板(116),所述蒸发器(130)和所述冷凝器(140)均与所述限位板(116)过盈配合。

2.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,所述限位板(116)具有一脱模斜度,所述限位板(116)倾斜于所述进风口(111)所在平面设置,所述限位板(116)在其延伸方向上逐渐升高,所述脱模斜度的范围为0.5度至3度。

3.根据权利要求2所述的除湿机,其特征在于,所述蒸发器(130)与所述冷凝器(140)平行间隔设置,且均平行于所述进风口(111)所在平面,所述蒸发器(130)具有第一顶面(131),所述冷凝器(140)具有第二顶面(141),所述第一顶面(131)与所述第二顶面(141)平行,所述第一顶面(131)高于所述第二顶面(141)设置,所述第一顶面(131)和所述第二顶面(141)均与所述限位板(116)配合。

4.根据权利要求3所述的除湿机,其特征在于,所述第一顶面(131)靠近所述进风口(111)的一端与所述限位板(116)过盈配合,所述第一顶面(131)远离所述进风口(111)的一端与所述限位板(116)之间形成第一空隙(132);所述第二顶面(141)靠近所述进风口(111)的一端与所述限位板(116)过盈配合,所述第二顶面(141)远离所述进风口(111)的一端与所述限位板(116)之间形成第二空隙(142)。

5.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,所述蜗壳(110)包括端壁(1121)、顶部壁(1122)、底部壁(1123)、第一侧壁(1124)和第二侧壁(1125),所述进风口(111)开设于所述端壁(1121)上,所述顶部壁(1122)、所述第一侧壁(1124)、所述底部壁(1123)和所述第二侧壁(1125)首尾相连,且均连接于所述端壁(1121)上,并均围设于所述进风口(111)外,所述顶部壁(1122)与所述限位板(116)连接,所述第一侧壁(1124)、所述底部壁(1123)和所述第二侧壁(1125)均与所述冷凝器(140)抵持。

6.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,所述蜗壳(110)包括第一壳体(112)和第二壳体(113),所述第一壳体(112)与所述第二壳体(113)可拆卸连接,且共同围成安装空腔(114),所述进风口(111)开设于所述第一壳体(112)上,所述第二壳体(113)开设有出风口(115),所述进风口(111)通过所述安装空腔(114)与所述出风口(115)连通。

7.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,所述除湿机还包括支撑架(150),所述蜗壳(110)安装于所述支撑架(150)上,所述支撑架(150)延伸设置有延伸板(151),所述蒸发器(130)和所述冷凝器(140)均安装于所述延伸板(151)上,且均设置于所述延伸板(151)和所述限位板(116)之间。

8.根据权利要求7所述的除湿机,其特征在于,所述延伸板(151)设置有第一卡持块(152)和第二卡持块(153),所述第一卡持块(152)开设有第一卡槽(156),所述蒸发器(130)卡持于所述第一卡槽(156)内,所述第二卡持块(153)开设有第二卡槽(157),所述冷凝器(140)卡持于所述第二卡槽(157)内。

9.根据权利要求8所述的除湿机,其特征在于,所述蒸发器(130)的高度小于所述冷凝器(140)的高度,所述第一卡槽(156)的底壁高于所述第二卡槽(157)的底壁设置。

10.根据权利要求8所述的除湿机,其特征在于,所述延伸板(151)还设置有第一支撑块(154)和第二支撑块(155),所述第一支撑块(154)的顶部与所述第一卡槽(156)的底壁高度相同,所述第一支撑块(154)与所述蒸发器(130)抵持,所述第二支撑块(155)的顶部与所述第二卡槽(157)的底壁高度相同,所述第二支撑块(155)与所述冷凝器(140)抵持。

技术总结

本技术公开了一种除湿机,涉及空调技术领域。该除湿机包括蜗壳、离心风机、蒸发器和冷凝器。蜗壳具有一进风口,蒸发器和冷凝器均设置于进风口外,蒸发器位于冷凝器远离进风口的一侧,离心风机安装于蜗壳,离心风机用于带动空气依次穿过蒸发器和冷凝器,并进入进风口,蜗壳的顶部延伸设置有限位板,蒸发器和冷凝器均与限位板过盈配合。与现有技术相比,本技术提供的除湿机由于采用了安装于蜗壳的离心风机以及与限位板过盈配合的蒸发器和冷凝器,所以能够保证全部空气均穿过蒸发器和冷凝器,避免发生漏风现象,提高换热除湿效率,保证换热除湿效果,提升用户体验。

技术研发人员:贾彬,王青松,李鸿贵,韦嘉明,文斌,方爱宽

受保护的技术使用者:宁波奥克斯电气股份有限公司

技术研发日:20230627

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!