一种微结构与润湿性混合耦合的重力热管

本发明涉及重力热管,尤其涉及一种微结构与润湿性混合耦合的重力热管。

背景技术:

1、随着微芯片的发展,集成电路上可容纳的晶体管数量越来越多,摩尔定律得到了证实。各种消费级和企业级电子设备都在向轻量化方向发展,由此带来的高热通量对散热设计提出了更高的要求,具有良好散热功能的电子设备拥有更长的使用寿命和稳定安全的使用保障,研发新型、高效的散热技术是目前的首要任务。热管是一种高效导热的两相传热装置,它具有等温性好、导热系数高、传输距离长及安全性高等优点。其中,重力热管作为热管的一种,它由冷凝段、蒸发段和绝热段构成,其内部设置有吸液芯,管内的工质依靠重力回流,因其具有结构简单、制造成本低等优点,在一些不需要依赖标准热管反重力换热特性的工业应用中,得到了广泛的应用,如供暖、暖通空调、地源热泵、船舶系统、温差发电及电子设备散热等行业。

2、如今对于强化重力热管换热的方法,主要有表面处理、设置内插管、使用高效换热工质等方法。设置内插管、纽带和肋片等方法是为了增加热管内流体的扰动以起到强化换热的作用,因为热管直径较小,所以该方法的成本较高。采用纳米流体等高效换热工质的方法,是为了利用工质的高效导热能力实现热量的快速传递,但其成本较高,可靠性较低。表面处理的方法是改变管内换热壁面的结构与性质,以起到增加壁面的换热面积、增加壁面成核点等作用,这种方法的成本较低,有效性较高。

3、中国专利cn217083431u公开了“一种带有亲水涂层及疏水涂层的重力热管”,该重力热管在蒸发段采用亲水涂层以促进工质扩散,在冷凝段采用疏水涂层以促进工质凝结成水滴,该技术方案采用表面改性在一定程度上提高了重力热管的换热效率,但仍存在一些不足,一方面是在蒸发段只采用亲水性结构虽然会促进气泡脱离,但是会降低换热系数,因为更多的能量通过对流而不是产生蒸汽;另一方面是在冷凝段只采用疏水结构虽然促进了珠状凝结,但是不利于液滴的成核,冷凝效率低;此外,重力热管的蒸发段和冷凝段的相变效率低也会导致重力热管的启动慢,到达热平衡所需要的时间较长。

技术实现思路

1、解决的技术问题:针对现有的重力热管存在的换热效率较低的问题,本发明提供一种微结构与润湿性混合耦合的重力热管,提高重力热管在冷凝段、蒸发段的换热效率。

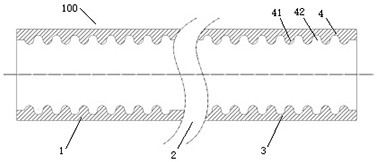

2、技术方案:本发明所述的一种微结构与润湿性混合耦合的重力热管,重力热管包括沿着其长度方向分布的冷凝段、绝热段和蒸发段;

3、所述重力热管的内壁面沿着其长度方向形成波浪型微结构,所述波浪型微结构由连续间隔设置的波峰结构和波谷结构组成;

4、所述冷凝段的波峰结构表面涂覆形成亲水基底,其波谷结构涂覆形成疏水基底;

5、所述蒸发段的波峰结构表面涂覆形成疏水基底,其波谷结构涂覆形成亲水基底。

6、优选地,所述冷凝段、绝热段和蒸发段的长度比例为(1~2):1:(1~2)。

7、优选地,所述重力热管的壁厚与管径比为1:(6~10)。

8、优选地,所述重力热管的波峰结构顶端至波谷结构底端的高差为重力热管壁厚的1/2~2/3。

9、优选地,所述的亲水基底、疏水基底的厚度为0.5~1.0μm。

10、优选地,所述亲水基底采用氢氧化钠溶液在80℃~90℃下浸泡5min~10min制得。

11、优选地,所述疏水基底采用含疏水材料的分散液浸泡的时间为1.5~2.0h制得。

12、优选地,所述疏水材料为十七氟癸基三氯硅烷、十六烷基三甲氧基硅烷、三甲基氯硅烷中的至少一种。

13、与现有技术相比,本发明至少具有如下有益效果:

14、1、本发明采用微结构与润湿性混合耦合制备的重力热管,在蒸发段可以有效增加汽化核心的前提下,也可以促进气泡离开壁面和新鲜工质补充,实现沸腾传热的强化;在冷凝段提供凝结核心,同时也促进液滴离开表面,实现冷凝传热的强化;

15、2、在蒸发段的波峰结构处设置为疏水基底,波谷处采用亲水基底,在波峰结构处增加气泡成型速度及脱离速度,促进工质扩散,大大提高蒸发速度;

16、3、在冷凝段的波峰结构处设置为亲水基底,波谷处采用疏水基底,在波峰结构处可促进冷凝后的工质凝结成液滴,在波谷结构处促进液滴脱离,加速工质回流,提高重力热管的工作频率。

技术特征:

1.一种微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,重力热管(100)包括沿着其长度方向分布的冷凝段(1)、绝热段(2)和蒸发段(3);

2.根据权利要求1所述的微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,所述冷凝段(1)、绝热段(2)和蒸发段(3)的长度比例为(1~2):1:(1~2)。

3.根据权利要求1所述的微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,所述重力热管(100)的壁厚与管径比为1:(6~10)。

4.根据权利要求1所述的微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,所述重力热管(100)的波峰结构顶端至波谷结构底端的高差为重力热管(100)壁厚的1/2~2/3。

5.根据权利要求1所述的微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,所述的亲水基底(5)、疏水基底(6)的厚度为0.5~1.0μm。

6.根据权利要求1~5任一所述的微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,所述亲水基底(5)采用氢氧化钠溶液在80℃~90℃下浸泡5min~10min制得。

7.根据权利要求1~5任一所述的微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,所述疏水基底(6)采用含疏水材料的分散液浸泡的时间为1.5~2.0h制得。

8.根据权利要求7所述的微结构与润湿性混合耦合的重力热管,其特征在于,所述疏水材料为十七氟癸基三氯硅烷、十六烷基三甲氧基硅烷、三甲基氯硅烷中的至少一种。

技术总结

本发明公开了一种微结构与润湿性混合耦合的重力热管,属于重力热管技术领域,重力热管包括沿着其长度方向分布的冷凝段、绝热段和蒸发段;重力热管的内壁面沿着其长度方向形成波浪型微结构,波浪型微结构由连续间隔设置的波峰结构和波谷结构组成;冷凝段的波峰结构表面涂覆形成亲水基底,其波谷结构涂覆形成疏水基底;蒸发段的波峰结构表面涂覆形成疏水基底,其波谷结构涂覆形成亲水基底。本发明采用微结构与润湿性混合耦合制备的重力热管,在蒸发段可以有效增加汽化核心的前提下,也可以促进气泡离开壁面和新鲜工质补充,实现沸腾传热的强化;在冷凝段提供凝结核心,同时也促进液滴离开表面,实现冷凝传热的强化。

技术研发人员:齐聪,张文杰,汤茂清,岳林菲

受保护的技术使用者:中国矿业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/5/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!