冷凝温度管理系统的制作方法

本发明涉及一种制冷,尤其涉及一种冷凝温度管理系统。

背景技术:

1、由压缩机、冷凝器、节流元件和蒸发器构成的制冷系统,是目前最常用的制冷系统。但一年四季、一天早中晚不同时间段的温度不同,个别地区昼夜温差较大,结合制冷系统的使用场景多样化,工况更加复杂多样;并且不同的工况下,压缩机的效率不同,甚至在一些超高温或超低温的恶劣环境下,压缩机损伤较大或无法工作。

2、有鉴于此,有必要提供一种冷凝温度管理系统,以解决上述问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种冷凝温度管理系统,保证制冷系统在任何工况下均能正常运行或保持最佳运行状态。

2、为解决上述技术问题之一,本发明采用如下技术方案:

3、一种冷凝温度管理系统,包括:

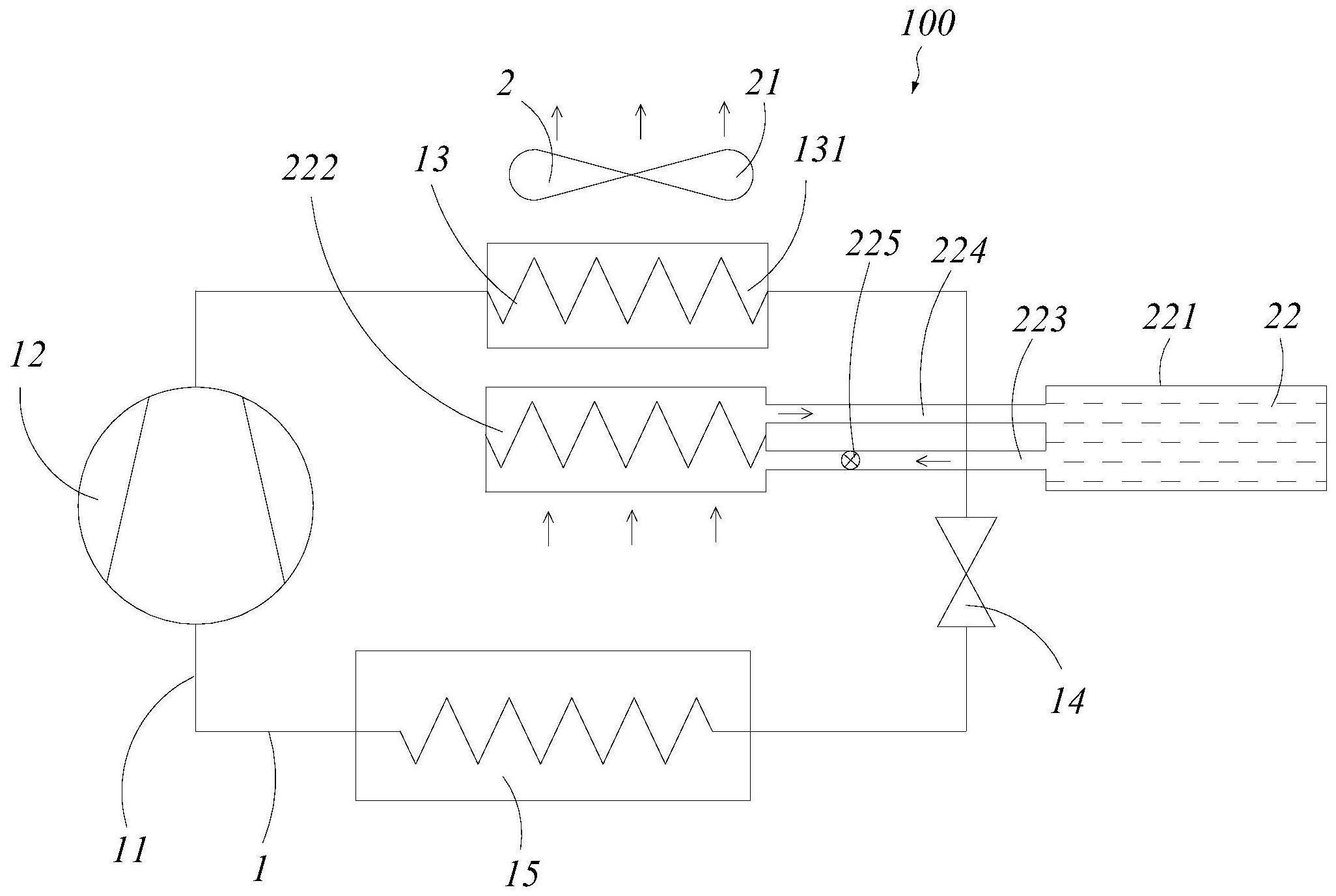

4、制冷系统,所述制冷系统包括制冷回路、位于所述制冷回路内的制冷工质,所述制冷回路包括压缩机、冷凝组件、节流元件和蒸发器;

5、冷凝温度管理模块,所述冷凝温度管理模块包括用以检测所述制冷系统的冷凝温度的传感器、给所述冷凝组件提供冷量和/或热量的能量供给单元、与所述传感器和所述能量供给单元通讯连接的温控单元。

6、进一步地,所述冷凝温度管理模块通过调节单位时间内所述冷量和/或热量的供给量,将所述制冷系统的冷凝温度控制在预设冷凝温度范围内,所述预设冷凝温度范围为10℃~80℃之间、或30℃~60℃之间、或35℃~45℃。

7、进一步地,所述传感器包括用以获取制冷工质压力的压力传感器,所述压力传感器设置于所述压缩机的出口与所述节流元件的入口之间的制冷回路的任意位置处;

8、和/或,所述传感器包括用以获取制冷工质温度的温度传感器,所述温度传感器位于所述冷凝组件的后半部分或冷凝组件的出口与所述节流元件的入口之间;

9、和/或,所述传感器包括环温传感器。

10、进一步地,所述冷凝组件包括第一冷凝器;所述能量供给单元包括设置于所述第一冷凝器一侧的至少一个风机,所述风机与所述温控单元通讯连接。

11、进一步地,所述能量供给单元还包括储能单元,所述储能单元包括储能容器、位于所述储能容器内的储能材料、散热器、连通所述储能容器与所述散热器的入口的输出管、连通所述散热器的出口与所述储能容器的回流管、连接于所述输出管或回流管上的传输泵,所述传输泵与所述温控单元通讯连接,所述散热器位于所述第一冷凝器的进风侧。

12、进一步地,所述第一冷凝器位于所述风机的吸风侧,所述散热器位于所述第一冷凝器背离所述风机的一侧;或,所述第一冷凝器位于所述风机的出风侧,所述散热器位于所述第一冷凝器与所述风机之间、或位于所述风机的吸风侧。

13、进一步地,所述冷凝组件包括第二冷凝器,所述第二冷凝器包括第一流体通道和第二流体通道,所述第一流体通道连接于压缩机的出口和节流元件的入口之间;

14、所述能量供给单元包括储能单元,所述储能单元包括储能容器、位于所述储能容器内的储能材料、连通所述储能容器与所述第二流体通道的入口的输出管、连通所述第二流体通道的出口与所述储能容器的回流管、连接于所述输出管或所述回流管上的传输泵,所述传输泵与所述温控单元通讯连接。

15、进一步地,所述储能材料的相变温度为-80℃~45℃或-40℃~30℃。

16、进一步地,所述储能容器包括加料口,所述储能材料包括从所述加料口加入所述储能容器内的固态和/或液态的储能材料;

17、或,所述储能容器包括加料口,所述储能单元还包括从所述加料口加入所述储能容器内的二级储能装置,所述二级储能装置包括二级储能容器、密封于所述二级储能容器内的二级储能材料;

18、或,所述储能单元还包括用以与提供储能材料的充冷机或充热机对接的充入口、排出口;

19、或,所述储能单元还包括用以与提供载冷剂的充冷机或充热机对接的一对补能接口、连接于一对所述补能接口之间的补能管,所述补能接口设置于所述储能容器上,且所述补能管位于所述储能容器内。

20、进一步地,所述能量供给单元还包括给所述储能材料提供冷量的充冷用的制冷系统,所述充冷用的制冷系统包括充冷用的压缩机、充冷用的冷凝器、充冷用的节流元件和充冷用的蒸发器;

21、所述充冷用的蒸发器浸泡于所述储能容器内;

22、或,所述充冷用的蒸发器包括连接于所述充冷用的节流元件和所述充冷用的压缩机之间的冷媒通道、与所述储能容器通过充冷连接管连通的储能材料通道,所述能量供给单元还包括连接于所述充冷连接管上的充冷泵;

23、或,所述充冷用的蒸发器包括冷媒通道和载冷剂通道,所述冷媒通道连接于所述充冷用的节流元件和所述充冷用的压缩机之间;所述能量供给单元还包括设置于所述储能容器上的一对充冷接口、连接于一对所述充冷接口之间的充冷管、分别连接一对充冷接口与所述载冷剂通道的两端的充冷循环管、连接于所述充冷循环管上的充冷泵、于所述载冷剂通道和所述充冷循环管和所述充冷管内循环流动的载冷剂。

24、本发明的有益效果:本发明通过设置冷凝温度管理模块,在检测到制冷系统的冷凝温度超出预设冷凝温度范围时,通过能量供给单元给冷凝器提供冷量或热量,将冷凝温度调整到预设冷凝温度范围内,保证制冷系统在任何工况下均能正常运行或保持最佳运行状态。

技术特征:

1.一种冷凝温度管理系统,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述冷凝温度管理模块通过调节单位时间内所述冷量和/或热量的供给量,将所述制冷系统的冷凝温度控制在预设冷凝温度范围内,所述预设冷凝温度范围为10℃~80℃之间、或30℃~60℃之间、或35℃~45℃。

3.如权利要求1所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述传感器包括用以获取制冷工质压力的压力传感器,所述压力传感器设置于所述压缩机的出口与所述节流元件的入口之间的制冷回路的任意位置处;

4.如权利要求1所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述冷凝组件包括第一冷凝器;所述能量供给单元包括设置于所述第一冷凝器一侧的至少一个风机,所述风机与所述温控单元通讯连接。

5.如权利要求4所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述能量供给单元还包括储能单元,所述储能单元包括储能容器、位于所述储能容器内的储能材料、散热器、连通所述储能容器与所述散热器的入口的输出管、连通所述散热器的出口与所述储能容器的回流管、连接于所述输出管或回流管上的传输泵,所述传输泵与所述温控单元通讯连接,所述散热器位于所述第一冷凝器的进风侧。

6.如权利要求5所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述第一冷凝器位于所述风机的吸风侧,所述散热器位于所述第一冷凝器背离所述风机的一侧;或,所述第一冷凝器位于所述风机的出风侧,所述散热器位于所述第一冷凝器与所述风机之间、或位于所述风机的吸风侧。

7.如权利要求1所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:

8.如权利要求5或7所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述储能材料的相变温度为-80℃~45℃或-40℃~30℃。

9.如权利要求5或7所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述储能容器包括加料口,所述储能材料包括从所述加料口加入所述储能容器内的固态和/或液态的储能材料;

10.如权利要求5或7所述的冷凝温度管理系统,其特征在于:所述能量供给单元还包括给所述储能材料提供冷量的充冷用的制冷系统,所述充冷用的制冷系统包括充冷用的压缩机、充冷用的冷凝器、充冷用的节流元件和充冷用的蒸发器;

技术总结

本发明提供了一种冷凝温度管理系统,包括:制冷系统,所述制冷系统包括制冷回路、位于所述制冷回路内的制冷工质,所述制冷回路包括压缩机、冷凝组件、节流元件和蒸发器;冷凝温度管理模块,所述冷凝温度管理模块包括用以检测所述制冷系统的冷凝温度的传感器、给所述冷凝组件提供冷量和/或热量的能量供给单元、与所述传感器和所述能量供给单元通讯连接的温控单元。本发明通过设置冷凝温度管理模块,在检测到制冷系统的冷凝温度超出预设温度范围时,通过能量供给单元给冷凝器提供冷量或热量,将冷凝温度调整到预设冷凝温度范围内,保证制冷系统在任何工况下均能正常运行或保持最佳运行状态。

技术研发人员:陈金红,彭显正

受保护的技术使用者:浙江雪波蓝科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!