一种冷凝设备的制作方法

本发明属于热交换,具体涉及一种冷凝设备。

背景技术:

1、待冷凝的介质的过冷通常需要在冷凝器内进行冷凝、冷却,然后输入储液罐内进行气液分离,气液分离后的液体存储在储液罐内,气液分离后的不凝气体排出。而由于待冷凝的介质的过冷通常需要进行二级冷却,即至少需要两台冷凝器进行串联设计,或者冷凝器的体积设计地很大。且现有的储液罐与冷凝器分开设计,储液罐通常需要考虑较大的气液分离空间和储存液体的空间以及各种接管,导致储液罐的尺寸较为庞大。因此现有的冷凝器与储液罐的组合成的冷凝设备整体占地面积较大、投资较大,且两台冷凝器之间的连接管道、以及冷凝器与储液罐之间的连接管道增大了系统的压力损失。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状,提供一种结构紧凑、可在较小的空间实现冷凝、过冷、气液分离以及储液功能的冷凝设备。

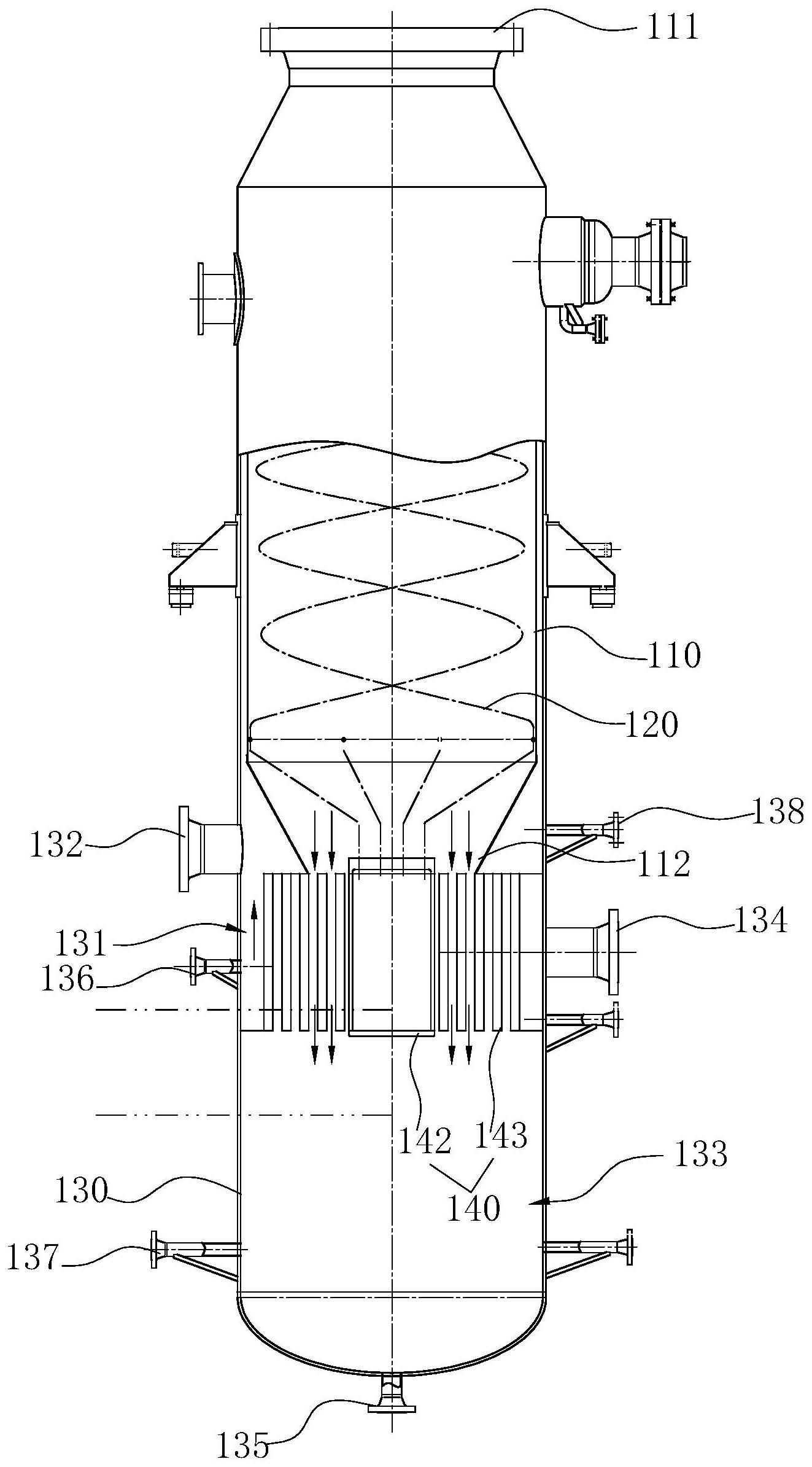

2、本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种冷凝设备,包括有:

3、上下延伸的第一壳程筒体,其上部具有供待冷凝的壳程介质输入的壳程入口,其下端敞开作为供壳程介质输出的第一壳程出口;

4、换热管,沿轴向设于第一壳程筒体内;

5、其特征在于还包括有:

6、上下延伸的第二壳程筒体,至少上部套设在所述第一壳程筒体底部的外周;

7、冷凝过冷件,设于所述第二壳程筒体内、第一壳程筒体下方的位置,所述冷凝过冷件具有上下延伸的冷凝过冷通道,冷凝过冷通道的上端口与所述第一壳程筒体的第一壳程出口相连通;所述冷凝过冷通道的外周壁与所述第二壳程筒体的内周壁间隔相对而形成有间隙;

8、所述第二壳程筒体上位于所述冷凝过冷件上方的位置设有不凝气出口;

9、所述第二壳程筒体之位于冷凝过冷件下方的空间作为与冷凝过冷通道的下端口连通的储液腔,所述储液腔通过上述间隙与不凝气出口相连通。

10、如此,本发明中换热管的设计能对待冷凝的壳程介质进行一次冷凝,一次冷凝后的壳程介质在冷凝过冷通道内进行二次冷凝以及气液分离,气液分离后的液体在自身重力作用下流动至储液腔内,不凝气体通过螺旋通道从不凝气出口输出,从而可在较小的空间实现冷凝、气液分离以及储液功能。且本发明将冷凝、气液分离与储液集成在一台冷凝设备中,无需另外设置连接管道。同时,本发明的冷凝设备立式安装,对投资、占地、系统操作费用等带来了较大的经济效益。

11、为提高冷凝以及气液分离效果,优选地,所述冷凝过冷通道由内至外螺旋设置。如此能提高冷凝过冷通道与壳程介质的接触面积,从而提高冷凝以及气液分离效果。

12、上述冷凝过冷通道可通电后制冷,优选地,所述冷凝过冷件具有中心管和螺旋板,所述中心管上下延伸,且中心管的上端口与所述换热管的下端管口相连通,中心管的下端口闭合;所述螺旋板设于中心管的外周,且所述螺旋板有两个并沿周向的顺时针或逆时针卷制成两个相邻的螺旋通道,其中,第一个螺旋通道作为上述的冷凝过冷通道,第二个螺旋通道的上下端口闭合,且第二个螺旋通道之靠近中心管的内端口与所述中心管相连通,所述第二壳程筒体的侧壁上设有与第二个螺旋通道之远离中心管的外端口相连通的第一管程入口接管。如此,冷凝用的管程介质先进入第二个螺旋通道内,以冷凝第一个螺旋通道内的壳程介质,然后进入换热管内以对第一壳程筒体内的壳程介质进行冷凝,从而使得壳程介质实现冷凝及过冷。

13、优选地,所述换热管至少有两组,其中第一组换热管的下端管口与所述中心管的上端口相连通,所述第一壳程筒体的侧壁上设有与第二组换热管的下端管口相连通的第二管程入口接管,该第二管程入口接管位于所述冷凝过冷件的上方。当换热管有三组或三组以上时,除第一组之外的其他组换热管的下端管口分别连通于第一壳程筒体的侧壁上对应的第二管程入口接管,第二管程入口接管的数量对应换热管的组数设置。为了提高气液分离的效果,进一步地,所述第一个螺旋通道具有相对靠近中心管的中央部分以及相对远离中心管的外围部分;

14、所述第一壳程筒体的下端口与所述第一个螺旋通道之中央部分的上端口相对并相连通,且所述第一壳程筒体的下端口的周缘水平向外延伸而形成覆盖于所述第一个螺旋通道之外围部分的上端口的挡板。

15、如此,壳程介质中的液相走第一个螺旋通道的中央部分,气相能螺旋向外流动至外围部分,然后进入间隙内,从不凝气出口排出。

16、优选地,所述挡板之相对远离不凝气出口的局部向外延伸至所述第二壳程筒体的内周壁。如此,使得不凝气能集中流向不凝气出口。

17、进一步地,所述第一壳程筒体的下端部呈倒锥体。

18、更进一步地,所述倒锥体的侧壁与所述不凝气出口相对。如此,能促进不凝气加速流出。

19、在上述各方案中,优选地,所述第二壳程筒体的底部设有第二壳程出口。

20、优选地,所述第二壳程筒体的侧壁设有第一液位计、第二液位计,所述第一液位计对应所述冷凝过冷通道之上下方向上的中央部位设置,所述第二液位计位于所述冷凝过冷通道的下方、第二壳程出口上方的位置。

21、优选地,所述第二壳程筒体的侧壁设有用于检测系统压力的压力计口,该压力计口位于不凝气出口之上。

22、与现有技术相比,本发明的优点在于:通过在第一壳程筒体与换热管的基础上增设第二壳程筒体与冷凝过冷件,换热管能对待冷凝的壳程介质进行一次冷凝,一次冷凝后的壳程介质在冷凝过冷件的冷凝过冷通道内进行二次冷凝以及气液分离,气液分离后的液体在自身重力作用下流动至储液腔内,不凝气体从不凝气出口输出,从而可在较小的空间实现冷凝、过冷、气液分离以及储液功能。且本发明将冷凝、过冷、气液分离与储液集成在一台冷凝设备中,无需另外设置连接管道。同时,本发明的冷凝设备立式安装,对投资、占地、系统操作费用等带来了较大的经济效益。

技术特征:

1.一种冷凝设备,包括有:

2.根据权利要求1所述的冷凝设备,其特征在于:所述冷凝过冷通道(141)由内至外螺旋设置。

3.根据权利要求1所述的冷凝设备,其特征在于:所述冷凝过冷件(140)具有中心管(142)和螺旋板(143),所述中心管(142)上下延伸,且中心管(142)的上端口与所述换热管(120)的下端管口相连通,中心管(142)的下端口闭合;所述螺旋板(143)设于中心管(142)的外周,且所述螺旋板(143)有两个并沿周向的顺时针或逆时针卷制成两个相邻的螺旋通道,其中,第一个螺旋通道(1431)作为上述的冷凝过冷通道(141),第二个螺旋通道(1432)的上下端口闭合,且第二个螺旋通道(1432)之靠近中心管(142)的内端口与所述中心管(142)相连通,所述第二壳程筒体(130)的侧壁上设有与第二个螺旋通道(1432)之远离中心管(142)的外端口相连通的第一管程入口接管(134)。

4.根据权利要求3所述的冷凝设备,其特征在于:所述换热管(120)至少有两组,其中第一组换热管的下端管口与所述中心管(142)的上端口相连通,所述第一壳程筒体(110)的侧壁上设有与第二组换热管的下端管口相连通的第二管程入口接管(113),该第二管程入口接管(113)位于所述冷凝过冷件(140)的上方。

5.根据权利要求3所述的冷凝设备,其特征在于:所述第一个螺旋通道(1431)具有相对靠近中心管(142)的中央部分以及相对远离中心管(142)的外围部分;

6.根据权利要求5所述的冷凝设备,其特征在于:所述挡板(114)之相对远离不凝气出口(132)的局部向外延伸至所述第二壳程筒体(130)的内周壁。

7.根据权利要求5所述的冷凝设备,其特征在于:所述第一壳程筒体(110)的下端部呈倒锥体。

8.根据权利要求7所述的冷凝设备,其特征在于:所述倒锥体的侧壁与所述不凝气出口(132)相对。

9.根据权利要求1~8中任一权项所述的冷凝设备,其特征在于:所述第二壳程筒体(130)的底部设有第二壳程出口(135)。

10.根据权利要求9所述的冷凝设备,其特征在于:所述第二壳程筒体(130)的侧壁设有第一液位计(136)、第二液位计(137),所述第一液位计(136)对应所述冷凝过冷通道(141)之上下方向上的中央部位设置,所述第二液位计(137)位于所述冷凝过冷通道(141)的下方、第二壳程出口(135)上方的位置。

技术总结

一种冷凝设备,包括有:上下延伸的第一壳程筒体,其下端敞开作为供壳程介质输出的第一壳程出口;换热管,沿轴向设于第一壳程筒体内;上下延伸的第二壳程筒体,至少套设在所述第一壳程筒体底部的外周;冷凝过冷件,设于第二壳程筒体内、第一壳程筒体下方的位置,冷凝过冷件具有上下延伸的冷凝过冷通道,冷凝过冷通道的上端口与第一壳程出口相连通;冷凝过冷通道的外周壁与所述第一壳程筒体的内周壁间隔相对而形成有间隙;第二壳程筒体上位于冷凝过冷件上方的位置设有不凝气出口;第二壳程筒体之位于冷凝过冷件下方的空间作为与冷凝过冷通道的下端口连通的储液腔。与现有技术相比,本发明结构紧凑、可在较小的空间实现冷凝、过冷、气液分离以及储液功能。

技术研发人员:陶江,张贤安,王健良,胡兴苗,任红亮,赵志阳,马慧丽,黄晨阳

受保护的技术使用者:镇海石化建安工程股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!