换热组件及热泵机组的制作方法

本发明涉及换热设备,特别是一种换热组件及热泵机组。

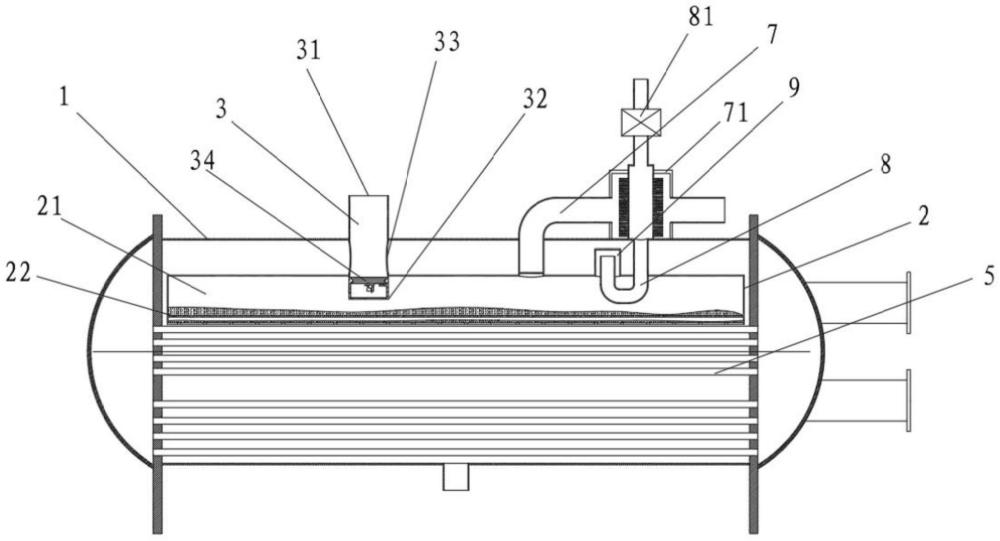

背景技术:

1、在商用大型冷水机组用换热器类型中,降膜式结构的换热器在蒸发工况由于换热效率高、灌注量少、维护便捷等优势备受青睐。但由于冷凝工况时,气态制冷剂只能从换热器的顶部进入,并受顶部布液器阻挡,从顶部进气口进入的气态制冷剂会被布液器、挡液板隔挡,需要绕过布液器及挡液板后才能流动至换热管处进行换热,因此会在布液器与挡液板之间形成气相流动死区(见图1中虚线线框区域),处于气相流动死区内的换热管与气态冷媒无法重复接触,造成冷凝效果不佳,严重影响换热器在冷凝工况的换热效率,造成换热器的换热效率低的问题。

技术实现思路

1、为了解决现有技术中降膜式换热器在冷凝工况下换热效率低的技术问题,而提供一种利用第一连通管将冷凝工况下的气态制冷剂送入均液器内并通过均液器直接与换热管接触换热以提高换热效果的换热组件及热泵机组。

2、一种换热组件,包括:

3、壳体;

4、布液器,所述布液器设置于所述壳体内,且所述布液器的内部形成布液腔;

5、第一连通管,所述第一连通管设置于所述壳体上,所述第一连通管的第一端与所述壳体的外部连通,第二端与所述布液腔连通;

6、所述第一连通管上设置有连通孔,所述连通孔与所述壳体的内部连通。

7、所述换热组件还包括单向流通结构,所述单向流通结构设置于所述第一连通管内,且所述单向流通结构位于所述连通孔和所述第二端之间,所述单向流通结构的连通方向由所述第一端指向所述第二端。

8、所述换热组件还包括过滤结构,所述过滤结构设置于所述布液器和所述壳体之间,且所述过滤结构和所述布液器将所述壳体的内部分隔为连通腔和换热腔,所述连通腔位于所述换热腔的上方,所述连通孔与所述连通腔连通。

9、所述换热组件还包括换热管,所述换热管均匀分布于所述换热腔内。

10、所述换热组件还包括挡液结构,所述挡液结构设置于所述换热腔内,且所述挡液结构将所述换热腔分隔为降膜区和过滤区,所述挡液结构的下端与所述壳体之间具有间距,所述降膜区和所述过滤区通过所述间距连通,所述换热管均匀分布于所述降膜区内。

11、所述挡液结构包括至少两块挡板,所述挡板的上端连接于所述过滤结构和所述布液器的连接位置处,所述挡板的下端与所述壳体之间形成所述间距,所有所述挡板和所述布液器共同围成所述降膜区。

12、所述换热组件还包括蒸发进液管,所述蒸发进液管的一端与所述壳体外部连通,另一端与所述布液腔连通,且所述蒸发进液管内设置有节流结构。

13、所述换热组件还包括补气管,所述补气管的一端与所述壳体外部联通,另一端与所述布液腔连通,且所述补气管与所述蒸发进液管相互换热。

14、所述换热组件还包括回气结构,所述回气结构设置于所述布液器的上方,所述回气结构内部形成回气腔,所述回气腔与所述布液腔连通,且所述补气管的端部位于所述回气腔内。

15、所述回气结构的下端设置有开口,所述回气腔通过所述开口与所述布液腔连通,且所述补气管的端部通过所述开口伸入至所述回气腔内。

16、所述补气管上设置有通断结构;

17、所述换热组件具有蒸发工况和冷凝工况:

18、当所述换热组件处于蒸发工况时,所述通断结构处于连通状态;

19、当所述换热组件处于冷凝工况时,所述通断结构处于断开状态。

20、所述蒸发进液管包括换热段,部分所述补气管位于所述换热段内。

21、位于所述换热段内的所述补气管上设置有翅片。

22、所述布液器包括布液器外壳和至少两层均液板,所有所述均液板沿竖直方向并列设置,且最上层的所述均液板与所述布液器外壳共同围成布液腔。

23、所述均液板上设置有过流孔,相邻两层所述均液板上的所述过流孔错位设置。

24、一种热泵机组,包括上述的换热组件。

25、本发明提供的换热组件及热泵机组,利用第一连通管将冷凝工况下的气态制冷剂送入布液器内,气态制冷剂能够通过布液器流动至布液器下方,从而有效的避免了现有技术中换热器内布液器和挡液板对气态制冷剂的阻挡,使得壳体内部不存在气相流动死区,有效的提升了气态制冷剂与换热管的接触能力,达到提高换热组件的换热效率的目的。而且由于气态制冷剂通过布液器后送至换热管处,布液器能够对气态制冷剂进行均流,使得气态制冷剂能够均匀的流动至换热管处,进一步的提高了换热管与气态制冷剂之间的换热效率,进一步地提升了换热组件的换热效率。而换热器处于蒸发工况时,在壳体内产生的气态制冷剂则能够通过连通孔进入第一连通管内,最终排出壳体,保证换热器在蒸发工况上的工作可靠,也即第一连通管在换热组件处于蒸发工况时作为蒸发排气管,而在换热组件处于冷凝工况时作为冷凝进气管,有效的降低了壳体上的开孔数量,降低了换热组件的结构复杂度以及空间占用的问题。

技术特征:

1.一种换热组件,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的换热组件,其特征在于:所述换热组件还包括单向流通结构(34),所述单向流通结构(34)设置于所述第一连通管(3)内,且所述单向流通结构(34)位于所述连通孔(33)和所述第二端(32)之间,所述单向流通结构(34)的连通方向由所述第一端(31)指向所述第二端(32)。

3.根据权利要求1所述的换热组件,其特征在于:所述换热组件还包括过滤结构(4),所述过滤结构(4)设置于所述布液器(2)和所述壳体(1)之间,且所述过滤结构(4)和所述布液器(2)将所述壳体(1)的内部分隔为连通腔(11)和换热腔(12),所述连通腔(11)位于所述换热腔(12)的上方,所述连通孔(33)与所述连通腔(11)连通。

4.根据权利要求3所述的换热组件,其特征在于:所述换热组件还包括换热管(5),所述换热管(5)均匀分布于所述换热腔(12)内。

5.根据权利要求4所述的换热组件,其特征在于:所述换热组件还包括挡液结构,所述挡液结构设置于所述换热腔(12)内,且所述挡液结构将所述换热腔(12)分隔为降膜区(121)和过滤区(122),所述挡液结构的下端与所述壳体(1)之间具有间距,所述降膜区(121)和所述过滤区(122)通过所述间距连通,所述换热管(5)均匀分布于所述降膜区(121)内。

6.根据权利要求5所述的换热组件,其特征在于:所述挡液结构包括至少两块挡板(6),所述挡板(6)的上端连接于所述过滤结构(4)和所述布液器(2)的连接位置处,所述挡板(6)的下端与所述壳体(1)之间形成所述间距,所有所述挡板(6)和所述布液器(2)共同围成所述降膜区(121)。

7.根据权利要求1所述的换热组件,其特征在于:所述换热组件还包括蒸发进液管(7),所述蒸发进液管(7)的一端与所述壳体(1)外部连通,另一端与所述布液腔(21)连通,且所述蒸发进液管(7)内设置有节流结构(72)。

8.根据权利要求7所述的换热组件,其特征在于:所述换热组件还包括补气管(8),所述补气管(8)的一端与所述壳体(1)外部联通,另一端与所述布液腔(21)连通,且所述补气管(8)与所述蒸发进液管(7)相互换热。

9.根据权利要求8所述的换热组件,其特征在于:所述换热组件还包括回气结构(9),所述回气结构(9)设置于所述布液器(2)的上方,所述回气结构(9)内部形成回气腔,所述回气腔与所述布液腔(21)连通,且所述补气管(8)的端部位于所述回气腔内。

10.根据权利要求9所述的换热组件,其特征在于:所述回气结构(9)的下端设置有开口,所述回气腔通过所述开口与所述布液腔(21)连通,且所述补气管(8)的端部通过所述开口伸入至所述回气腔内。

11.根据权利要求8所述的换热组件,其特征在于:所述补气管(8)上设置有通断结构(81);

12.根据权利要求8所述的换热组件,其特征在于:所述蒸发进液管(7)包括换热段(71),部分所述补气管(8)位于所述换热段(71)内。

13.根据权利要求12所述的换热组件,其特征在于:位于所述换热段(71)内的所述补气管(8)上设置有翅片。

14.根据权利要求1所述的换热组件,其特征在于:所述布液器(2)包括布液器外壳和至少两层均液板(22),所有所述均液板(22)沿竖直方向并列设置,且最上层的所述均液板(22)与所述布液器外壳共同围成布液腔(21)。

15.根据权利要求14所述的换热组件,其特征在于:所述均液板(22)上设置有过流孔,相邻两层所述均液板(22)上的所述过流孔错位设置。

16.一种热泵机组,其特征在于:包括权利要求1至15中任一项所述的换热组件。

技术总结

本发明提供一种换热组件及热泵机组。换热组件包括壳体;布液器,所述布液器设置于所述壳体内,且所述布液器的内部形成布液腔;第一连通管,所述第一连通管设置于所述壳体上,所述第一连通管的第一端与所述壳体的外部连通,第二端与所述布液腔连通;所述第一连通管上设置有连通孔,所述连通孔与所述壳体的内部连通。本发明提供的换热组件及热泵机组,利用第一连通管将冷凝工况下的气态制冷剂送入布液器内,气态制冷剂能够通过布液器流动至布液器下方,从而有效的避免了现有技术中换热器内布液器和挡液板对气态制冷剂的阻挡,有效的提升了气态制冷剂与换热管的接触能力,达到提高换热组件的换热效率的目的。

技术研发人员:游浩亮,胡海利,王铁强

受保护的技术使用者:珠海格力电器股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/1

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!