一种基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统

本技术涉及发电和制冷,更具体地说,涉及一种基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统。

背景技术:

1、我国能源消费量从2015年的43亿吨标准煤逐年上升,至2021年时,能源消费量已经上升到52.3亿吨标准煤,较2015年上升了21个百分点。至今为止,中国已经成为世界第一大能源消费国,第二大温室气体排放国,能源危机和全球气候变暖使得中国面临巨大的节能减排和碳排放压力,为此,中国提出了2030年碳达峰目标和2060年碳中和目标。而电能占工业终端能源消费比重已达到30%左右,供冷消耗的电能比重也在逐年增加,因此,高效、灵活可调的冷电联供系统得到广泛关注。

2、超临界二氧化碳布雷顿循环是基于布雷顿循环并以处于超临界状态的二氧化碳为工质的动力循环,利用其高密度和传热性能以及临界区附近特殊物性,可大大降低压缩机耗功、提高循环热效率,是未来最有潜力的热力发电循环方式之一。此外,二氧化碳作为一种自然工质,其odp值为零、gwp值可忽略、稳定性好、价格低廉、自然储量丰富、密度高、比热和容积制冷量大、潜热和热导率高、并且无回收问题,是天然的制冷剂,基于二氧化碳的制冷系统也被认为是最理想的制冷方式之一。

3、综上所述,如何集成超临界二氧化碳发电循环和二氧化碳基制冷循环,使冷电联供系统紧凑高效、且能根据外界负荷变化灵活可调,是目前本领域技术人员亟待解决的问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,能够充分利用制冷压缩的余热,有效提高能源转换效率,灵活切换制冷、发电以及冷电联供模式,还能够根据实际负荷需求灵活调节发电量和制冷量,满足不同制冷温度需求。

2、为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

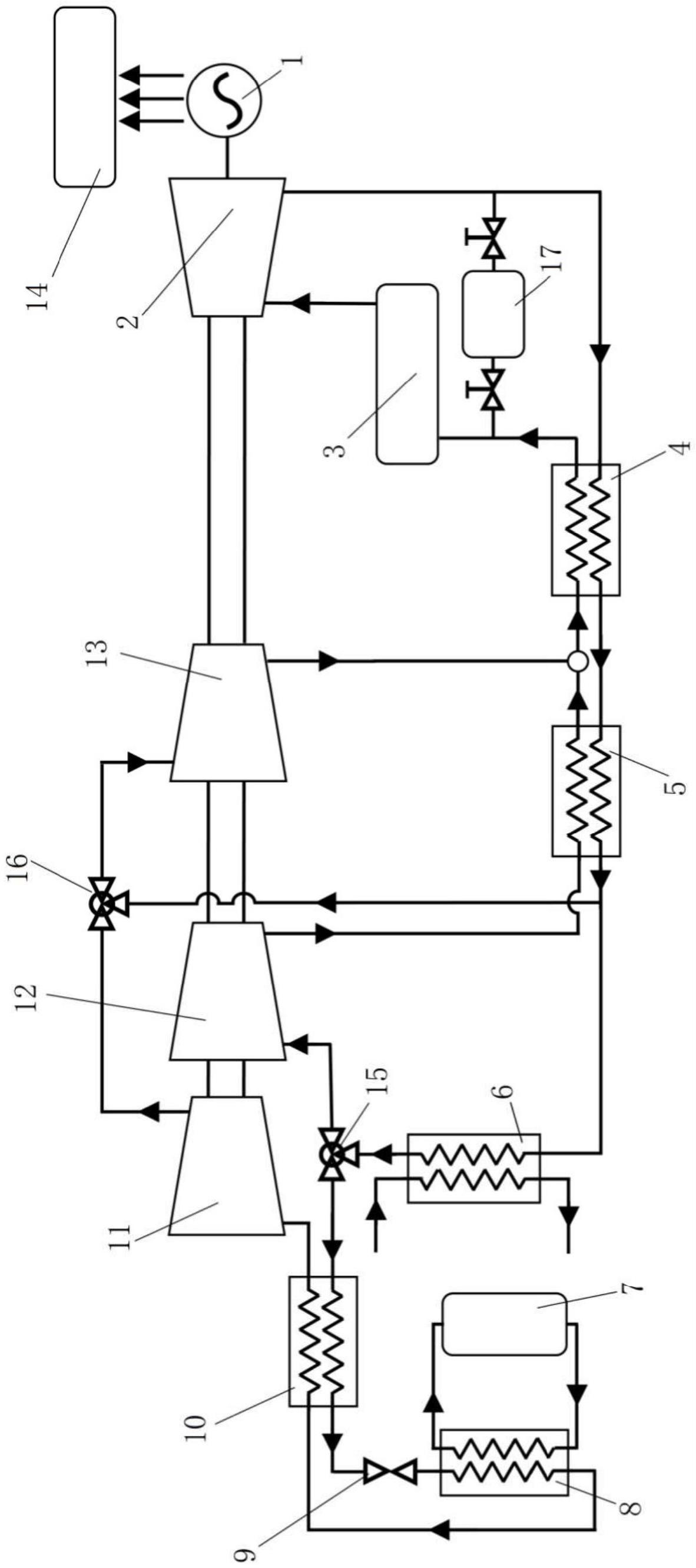

3、一种基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,包括:加热器、透平、高温回热器、低温回热器、冷却器、主压缩机、再压缩机、制冷压缩机、节流阀以及蒸发器,所述加热器、所述透平、所述高温回热器、所述低温回热器、所述冷却器、所述主压缩机、所述再压缩机、所述低温回热器、所述高温回热器以及所述加热器依次连接构成超临界二氧化碳发电循环,所述制冷压缩机、所述冷却器、所述节流阀、所述蒸发器以及所述制冷压缩机依次连接构成跨临界二氧化碳制冷循环;

4、所述透平的入口与所述加热器的出口相连;所述高温回热器的热侧入口与所述透平的出口相连;所述低温回热器的热侧入口与所述高温回热器的热侧出口相连;所述冷却器的热侧入口与所述低温回热器的热侧出口相连、所述再压缩机的入口和所述制冷压缩机的出口相连;所述主压缩机的入口和所述节流阀的入口均与所述冷却器的热侧出口相连;所述节流阀的出口与所述蒸发器的热侧入口相连;所述蒸发器的热侧出口与所述制冷压缩机的入口相连;所述主压缩机的出口与所述低温回热器的冷侧入口相连;所述再压缩机的出口和所述低温回热器的冷侧出口均与所述高温回热器的冷侧入口相连;所述高温回热器的冷侧出口与所述加热器的入口相连;

5、所述主压缩机、所述再压缩机以及发电机均通过所述透平输出的机械能驱动,所述发电机产生电能供给电能用户,所述制冷压缩机通过所述透平输出的机械能驱动,所述蒸发器用于对供给冷能用户的流体降温。

6、优选的,还包括中间回热器,所述冷却器热侧出口和所述主压缩机的入口均与所述中间回热器的热侧入口相连,所述中间回热器的热侧出口与所述节流阀入口相连,所述中间回热器的冷侧入口与所述蒸发器的冷测出口相连,所述中间回热器的冷侧出口与所述制冷压缩机入口相连。

7、优选的,还包括分流三通阀,所述分流三通阀用于控制流向所述中间回热器和所述主压缩机的二氧化碳流量,所述分流三通阀的入口与所述冷却器的热侧出口相连,所述主压缩机的入口和所述中间回热器的热侧进口分别与所述分流三通阀的两个出口相连。

8、优选的,还包括汇流三通阀,所述汇流三通阀用于控制低温回热器的热侧出口流向所述再压缩机的二氧化碳流量,所述制冷压缩机的出口和所述低温回热器的热侧出口以及所述冷却器的热侧入口均与所述汇流三通阀的入口相连,所述汇流三通阀的出口与所述再压缩机的入口相连。

9、优选的,还包括高温超临界二氧化碳储存装置,所述高温超临界二氧化碳储存装置的进口和出口处均设有控制阀,所述高温回热器的冷侧出口和所述加热器的入口均与所述高温超临界二氧化碳储存装置的入口相连,所述透平的出口和所述高温回热器的热侧入口均与所述高温超临界二氧化碳储存装置的出口相连。

10、优选的,所述透平、所述发电机、所述主压缩机、所述再压缩机以及所述制冷压缩机通过调速离合装置同轴相连,以使各叶轮机械的转速可调。

11、优选的,所述加热器吸收的热源包括核电站的核反应堆,或燃煤电站的锅炉,或太阳能电站的集热器,或地热电站的地热源,或燃气轮机发电系统的燃气轮机尾气,或工业余热。

12、在使用本实用新型所提供的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统时,高度集成了超临界二氧化碳发电循环和跨临界二氧化碳制冷循环,超临界二氧化碳发电循环包括加热器、透平、高温回热器、低温回热器、冷却器、主压缩机和再压缩机,循环工质为二氧化碳。跨临界二氧化碳制冷循环包括制冷压缩机、冷却器、中间回热器、节流阀和蒸发器,制冷工质为二氧化碳;超临界二氧化碳发电循环和跨临界二氧化碳制冷循环共用冷却器;跨临界二氧化碳制冷循环的压缩工质汇入做功工质,参与发电循环,制冷压缩的余热得到利用。

13、并且,跨临界二氧化碳制冷循环由超临界二氧化碳发电循环驱动,不用消耗额外的高品位电能,各个叶轮机械转速可调,且在完全发电模式下,制冷压缩机可以脱离与透平的连接。制冷循环的工质为二氧化碳,液态二氧化碳的温度可以降低到0摄氏度以下,通过调节节流阀压降,改变二氧化碳蒸发温度,能够满足不同制冷需求,如空调供冷、食品保鲜以及冷藏等。

14、综上所述,本实用新型所提供的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,能够充分利用制冷压缩的余热,有效提高能源转换效率,灵活切换制冷、发电以及冷电联供模式,还能够根据实际负荷需求灵活调节发电量和制冷量,满足不同制冷温度需求。

技术特征:

1.一种基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,其特征在于,包括:加热器(3)、透平(2)、高温回热器(4)、低温回热器(5)、冷却器(6)、主压缩机(12)、再压缩机(13)、制冷压缩机(11)、节流阀(9)以及蒸发器(8),所述加热器(3)、所述透平(2)、所述高温回热器(4)、所述低温回热器(5)、所述冷却器(6)、所述主压缩机(12)、所述再压缩机(13)、所述低温回热器(5)、所述高温回热器(4)以及所述加热器(3)依次连接构成超临界二氧化碳发电循环,所述制冷压缩机(11)、所述冷却器(6)、所述节流阀(9)、所述蒸发器(8)以及所述制冷压缩机(11)依次连接构成跨临界二氧化碳制冷循环;

2.根据权利要求1所述的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,其特征在于,还包括中间回热器(10),所述冷却器(6)热侧出口和所述主压缩机(12)的入口均与所述中间回热器(10)的热侧入口相连,所述中间回热器(10)的热侧出口与所述节流阀(9)入口相连,所述中间回热器(10)的冷侧入口与所述蒸发器(8)的冷测出口相连,所述中间回热器(10)的冷侧出口与所述制冷压缩机(11)入口相连。

3.根据权利要求2所述的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,其特征在于,还包括分流三通阀(15),所述分流三通阀(15)用于控制流向所述中间回热器(10)和所述主压缩机(12)的二氧化碳流量,所述分流三通阀(15)的入口与所述冷却器(6)的热侧出口相连,所述主压缩机(12)的入口和所述中间回热器(10)的热侧进口分别与所述分流三通阀(15)的两个出口相连。

4.根据权利要求1所述的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,其特征在于,还包括汇流三通阀(16),所述汇流三通阀(16)用于控制低温回热器(5)的热侧出口流向所述再压缩机(13)的二氧化碳流量,所述制冷压缩机(11)的出口和所述低温回热器(5)的热侧出口以及所述冷却器(6)的热侧入口均与所述汇流三通阀(16)的入口相连,所述汇流三通阀(16)的出口与所述再压缩机(13)的入口相连。

5.根据权利要求1所述的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,其特征在于,还包括高温超临界二氧化碳储存装置(17),所述高温超临界二氧化碳储存装置(17)的进口和出口处均设有控制阀,所述高温回热器(4)的冷侧出口和所述加热器(3)的入口均与所述高温超临界二氧化碳储存装置(17)的入口相连,所述透平(2)的出口和所述高温回热器(4)的热侧入口均与所述高温超临界二氧化碳储存装置(17)的出口相连。

6.根据权利要求1至5任一项所述的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,其特征在于,所述透平(2)、所述发电机(1)、所述主压缩机(12)、所述再压缩机(13)以及所述制冷压缩机(11)通过调速离合装置同轴相连,以使各叶轮机械的转速可调。

7.根据权利要求1至5任一项所述的基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,其特征在于,所述加热器(3)吸收的热源包括核电站的核反应堆,或燃煤电站的锅炉,或太阳能电站的集热器,或地热电站的地热源,或燃气轮机发电系统的燃气轮机尾气,或工业余热。

技术总结

本技术公开了一种基于超临界二氧化碳发电制冷联合系统,涉及发电和制冷技术领域,其包括:加热器、透平、进气调节阀、高温超临界二氧化碳储存装置、出气调节阀、高温回热器、低温回热器、冷却器、分流三通阀、主压缩机、再压缩机、汇流三通阀、制冷压缩机、中间换热器、节流阀以及蒸发器,其高度集成了超临界二氧化碳发电循环和跨临界二氧化碳制冷循环;且主压缩机、再压缩机以及发电机均通过透平输出的机械能驱动。本系统能够充分利用制冷压缩的余热,有效提高能源转换效率,灵活切换至制冷、发电以及冷电联供模式。

技术研发人员:张峰,谌冰洁,杨晨旭,周竣斌,游明烨

受保护的技术使用者:湖南大学

技术研发日:20230110

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!