一种序批式处理微污染水中氨氮的装置的制作方法

本技术涉及污水处理设备,特别是涉及一种序批式处理微污染水中氨氮的装置。

背景技术:

1、受有机物污染且部分水体的水质超过《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅲ类水质标准的水体称为微污染水。水资源中的有机污染物含量不断增加,对水环境造成巨大危害,微污染水体的问题已经引起了人们的关注。常规的水处理的工艺不再适用于微污染水处理。氨氮是微污染水处理中的主要去除对象,目前,国内外处理微污染中有机物和氨氮的方法主要分为生物法、吸附法、膜法。

2、在目前的处理方法中,化学沉淀法因投加药剂,产生大量难处理污泥,造成二次污染,运行成本高;膜法则存在着管理复杂、运行成本较高等一系列问题;相比之下,吸附法操作简单、无二次污染。然而,传统的吸附法通常会存在吸附效率低,或者对于吸附剂的吸附饱和程度检测不到位而造成最终的出水质量达不到要求的情况。而且,各个工序之间联系不够紧密,通常需要投入大量的人力去监控,污水处理效率低。

技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述问题,提供一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,能够实现微污染水的一体化处理,经过两级反应处理,能高效去除微污染水中的氨氮并进行出水检测,保证出水质量,而且通过控制系统统一监控,减少人力投入,提高污水处理效率。

2、其技术方案如下:

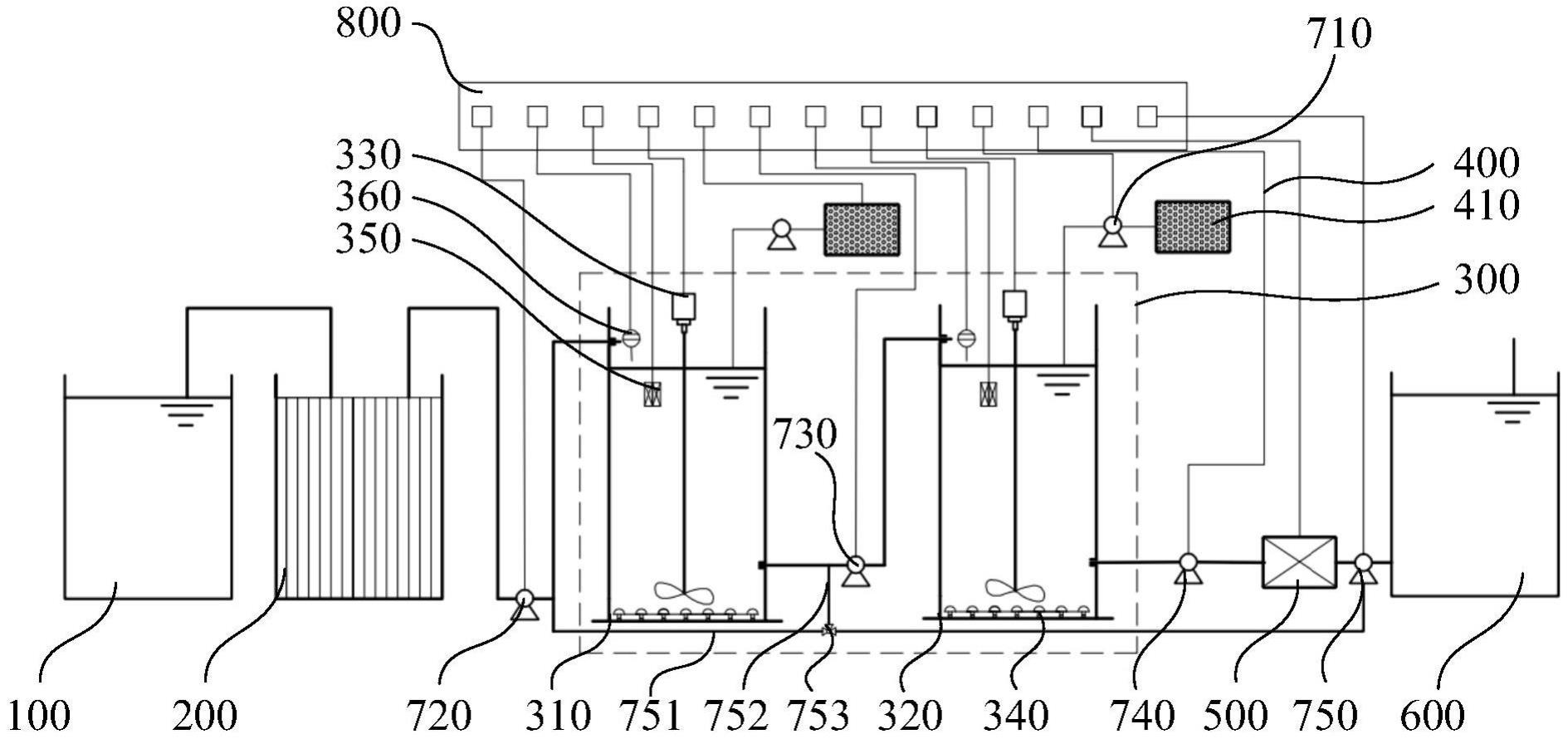

3、一方面,提供了一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,包括依次连接设置的进水箱、过滤器、序批式反应组件及出水箱,还包括用于检测水质的检测机构;

4、所述序批式反应组件包括序批式反应机构,所述序批式反应机构上方设有进料口,所述进料口处连接有加药机构,所述加药机构内设有吸附剂,所述吸附剂包括天然沸石,所述序批式反应机构包括依次连接的第一反应机构和第二反应机构,所述第一反应机构与所述过滤器连接,所述第二反应机构与所述出水箱连接;

5、还包括控制系统,所述控制系统分别与所述序批式反应组件、所述检测机构和所述加药机构连接。

6、下面进一步对技术方案进行说明:

7、在其中一个实施例中,所述过滤器为格栅。

8、在其中一个实施例中,所述检测机构包括设置在过滤器与所述第一反应机构之间的第一检测仪、设置在第一反应机构与所述第二反应机构之间的第二检测仪、设置在第二反应机构与所述出水箱之间的第三检测仪。

9、在其中一个实施例中,所述检测机构为氨氮在线检测仪。

10、在其中一个实施例中,所述序批式反应机构内还设有搅拌机构和曝气机构。

11、在其中一个实施例中,还包括温度/ph检测仪,所述温度/ph检测仪设置在所述序批式反应机构内,所述温度/ph检测仪与控制系统连接。

12、在其中一个实施例中,还包括用于测量所述序批式反应机构内液位高度的液位计,所述液位计与所述控制系统连接。

13、在其中一个实施例中,还包括用于提供所述进水箱、所述过滤器、所述序批式反应组件、所述检测机构及所述出水箱之间水流动力的动力系统。

14、在其中一个实施例中,所述动力系统包括设置在所述加药机构与所述序批式反应机构之间的加药泵、设置在所述过滤器与所述第一反应机构之间的输水泵、设置在所述第一反应机构与所述第二反应机构之间的一级出水泵、设置在所述第二反应机构与所述检测机构之间的二级出水泵。

15、在其中一个实施例中,所述动力系统还包括循环泵,所述循环泵的一端与所述第二反应机构连接,所述循环泵的另一端上连接有循环水管,所述循环水管包括第一循环管和第二循环管,所述第一循环管的出水端连接在进格栅与所述第一反应机构之间,所述第二循环管的出水端连接在第一反应机构与所述第二反应机构之间。

16、本实用新型的有益效果:

17、与现有技术相比,本实用新型的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,通过将进水箱、过滤器、序批式反应组件及出水箱依次连接,以实现微污染水的一体化处理操作,操作简单方便。而且利用序批式反应装置,吸附剂中包含天然沸石,当然,在实际操作中,可以直接采用天然沸石作为吸附剂,通过天然沸石对的离子交换特性,吸附微污染水中的氨氮。天然沸石吸附的原理:天然沸石吸附氨氮是通过物理吸附和化学吸附共同作用的。天然沸石的物理吸附作用主要依靠的是本身晶体结构的电负性与阳离子产生的静电吸附,化学吸附作用则是指发生的离子交换作用。物理吸附是一种可逆过程,而化学吸附则是不可逆的。由于化学吸附具有选择性强、不可等特点,因此在吸附过程中往往占据主导地位。天然沸石的化学吸附过程,主要是依靠配位碱金属与nh+的离子交换作用完成,离子态的氨氮利用通道向表面转移,它和晶格里阳离子完成交换,例如钠离子等,这样能够有效降低其中的氨氮。

18、进一步地,经过第一反应机构与第二反应机构的两级处理后,能够能高效去除微污染水中的氨氮,使得出水时氨氮的含量符合gb 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中氨氮小于0.5mg/l的要求。并且,通过检测机构实时检测,当检测到出水时氨氮含量合格时,可进行出水操作。若出水时氨氮含量仍未合格,则对第一反应机构与第二反应机构内的天然沸石进行更换,并将第一反应机构和第二反应机构内的水再重新进行处理操作,保证出水质量。

19、在本实用新型中,还设置有控制系统,通过控制系统分别与序批式反应组件、检测机构和加药机构连接,有利于实现一体化自动控制操作,减少人力投入,提高处理效率。具体地,控制序批式反应组件进行微污染水的处理、吸附剂的加入以及水质检测等操作,并且根据检测机构的对出水水质的检测结果,水质合格则出水至出水箱,不合格则控制序批式反应组件停止处理,排出水和吸附剂,将水重新放入序批式反应组件内,再控制加药机构加入新的吸附剂重新进行处理,直至出水时检测机构检测合格,并将合格的水排出至出水箱内。

技术特征:

1.一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,包括依次连接设置的进水箱(100)、过滤器、序批式反应组件(300)及出水箱(600),还包括用于检测水质的检测机构(500);所述序批式反应组件(300)包括序批式反应机构,所述序批式反应机构上方设有进料口,所述进料口处连接有加药机构(400),所述加药机构(400)内设有吸附剂,所述吸附剂包括天然沸石(410),所述序批式反应机构包括依次连接的第一反应机构(310)和第二反应机构(320),所述第一反应机构(310)与所述过滤器连接,所述第二反应机构(320)与所述出水箱(600)连接;

2.根据权利要求1所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,所述过滤器为格栅(200)。

3.根据权利要求1所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,所述检测机构(500)包括设置在过滤器与所述第一反应机构(310)之间的第一检测仪、设置在第一反应机构(310)与所述第二反应机构(320)之间的第二检测仪、设置在第二反应机构(320)与所述出水箱(600)之间的第三检测仪。

4.根据权利要求1所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,所述检测机构(500)为氨氮在线检测仪。

5.根据权利要求1所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,所述序批式反应机构内还设有搅拌机构(330)和曝气机构(340)。

6.根据权利要求1所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,还包括温度/ph检测仪(350),所述温度/ph检测仪(350)设置在所述序批式反应机构内,所述温度/ph检测仪(350)与控制系统(800)连接。

7.根据权利要求1所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,还包括用于测量所述序批式反应机构内液位高度的液位计(360),所述液位计(360)与所述控制系统(800)连接。

8.根据权利要求1所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,还包括用于提供所述进水箱(100)、所述过滤器、所述序批式反应组件(300)、所述检测机构(500)及所述出水箱(600)之间水流动力的动力系统。

9.根据权利要求8所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,所述动力系统包括设置在所述加药机构(400)与所述序批式反应机构之间的加药泵(710)、设置在所述过滤器与所述第一反应机构(310)之间的输水泵(720)、设置在所述第一反应机构(310)与所述第二反应机构(320)之间的一级出水泵(730)、设置在所述第二反应机构(320)与所述检测机构(500)之间的二级出水泵(740)。

10.根据权利要求8所述的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,其特征在于,所述动力系统还包括循环泵(750),所述循环泵(750)的一端与所述第二反应机构(320)连接,所述循环泵(750)的另一端上连接有循环水管,所述循环水管包括第一循环管(751)和第二循环管(752),所述第一循环管(751)的出水端连接在进格栅(200)与所述第一反应机构(310)之间,所述第二循环管(752)的出水端连接在第一反应机构(310)与所述第二反应机构(320)之间。

技术总结

本技术涉及一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,包括依次连接设置的进水箱、过滤器、序批式反应组件及出水箱,还包括用于检测水质的检测机构。序批式反应组件包括序批式反应机构,序批式反应机构上方设有进料口,进料口处连接有加药机构,加药机构内设有吸附剂,吸附剂包括天然沸石,序批式反应机构包括依次连接的第一反应机构和第二反应机构,第一反应机构与过滤器连接,第二反应机构与出水箱连接。还包括分别与序批式反应组件、检测机构和加药机构连接的控制系统。本技术的一种序批式处理微污染水中氨氮的装置,经过两级反应处理,能高效去除微污染水中的氨氮并进行出水检测,且通过控制系统监控,减少人力投入,提高污水处理效率。

技术研发人员:刘颖诗,王堑傧,杜至力,董浩韬,张锐坚

受保护的技术使用者:广州市市政工程设计研究总院有限公司

技术研发日:20221123

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!