一种生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法

本发明属于受污染地下水原位修复方法,具体涉及一种生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法。

背景技术:

1、地下水污染已成为当今世界面临的一个全球性问题,对于地下水中污染物的处理,常用的地下水修复技术有抽出处理技术(pump-and-treat, r&t)、可渗透反应墙技术(permeable reactive barrier, prb)、原位反应带技术(in situ reaction zone, irz)包括原位化学氧化(in-situ chemical oxidation, isco)、原位化学还原(in-situchemical reduction, iscr)和原位生物反应带等。

2、抽出处理技术(r&t):即抽提技术,是一种异位修复技术。该技术一般是在污染源上游建立注水井,下游建立抽水井,另外在污染源上方建立污水处理系统,利用水井和水泵将受污染的地下水抽出至地面,然后利用地面设备处理污染水体,将处理达标后的地下水重新注入地下或排入管网。目前这种方法被广泛应用。该技术在地下水污染物浓度较高时效果良好,随时间推移,污染物浓度降低,但易产生拖尾现象,抽取处理效率降低。

3、可渗透反应墙技术(prb): prb是在受污染的地下源流下游安置一种水力高渗透性反应介质墙体,当污染物在自然水力梯度下流经反应墙体时,反应介质会截留污染物,并通过沉淀、吸附、氧化还原、生物降解等作用进行修复,可有效防止污染源的扩散,实现对整个污染区域地下水净化的目的。

4、原位反应带技术:该技术是基于prb理论提出的,通常是在污染源下游设置注入井并注入修复试剂,在地下含水层中形成一个或多个反应带,流经反应带的污染物在修复试剂的作用下被阻截固定在反应带中,或者与注入的修复试剂发生生物化学反应而被降解成无毒或低毒的最终产物,在实际场地应用中,原位反应带技术可设置成多个帷幕形式来更高效地控制和治理污染。根据修复机理的不同,可分为:(1)原位化学氧化(isco),是利用注入井等方式向地下水含水层中注入 h2o2、高锰酸盐、芬顿试剂、类芬顿试剂、过硫酸盐等强氧化剂,利用其强氧化性将污染物吸附、氧化、沉淀,从而降低污染物毒性。isco修复时间短,反应速度快,效率高,但是受腐殖酸、还原性金属及ph影响较大。(2)原位化学还原(iscr),利用注入井等方式向地下水含水层中注入零价铁、纳米零价铁、fe(ii)、还原性硫化物等化学试剂,利用其强还原性将污染物吸附、还原、沉淀,从而降低污染物在地下水的有效性和迁移性,达到修复地下水的目的。iscr操作简单。修复速度快,在修复 cr(vi)、tce、pce 等污染方面具有良好的效果,但可能产生脱氯不完全的情况,造成二次污染。(3)原位生物反应带,其主要作用机制有生物刺激作用和生物强化作用。生物刺激作用是通过注入营养物质的方式强化土著微生物对污染物的降解,生物强化作用是将驯化后的工程微生物直接注入地下水环境中,形成原位反应带而将污染物去除,原位生物反应带是地下水污染修复应用较多的修复方法。

技术实现思路

1、本发明的目的是针对上述方法的不足提供了一种生物与化学联合原位修复受污染地下水的方法,该方法能够同时实现三氯乙烯(tce)还原脱氯和六价铬还原沉淀成矿。

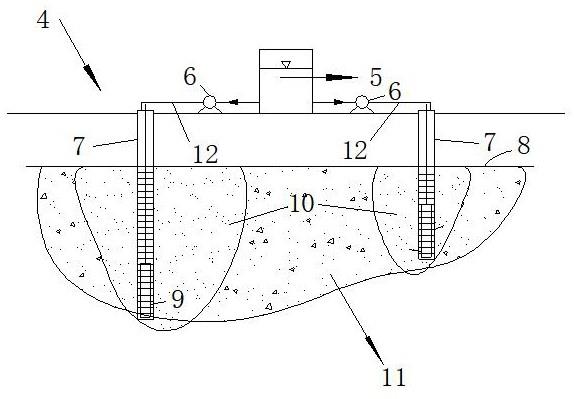

2、本发明为解决上述技术问题采用如下技术方案,一种生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法,其特征在于具体过程为:在地下水中注入乳化油并联合过硫酸盐缓释蜡烛原位修复受污染地下水,以乳化油为碳源,过硫酸盐缓释蜡烛作为氧化剂,乳化油与过硫酸盐缓释蜡烛均置于地下注入井中,其中乳化油被注入地下井后形成反应带,并强化形成还原环境使其长期保持还原条件,流经的受污染物地下水在生物化学的作用下被净化,在该净化区内,cr(ⅵ)被完全去除并稳定存在于介质中,在厌氧的地下注入井条件下,异化铁还原菌利用乳化油获得能量产生fe(ⅱ),过硫酸盐缓释蜡烛释放的过硫酸盐被fe(ⅱ)活化形成硫酸根自由基(so4-·),用于降解tce。

3、进一步限定,所述乳化油是由大豆油、乳化剂和水复配混匀经分散后形成的乳白色的水包油型的微乳液,乳化油具有长链分子结构,在含水层中具有较高的稳定性、低生物降解速度以及优异的缓释性能,能够长期为受污染地下水中污染物的微生物降解提供碳源和电子供体,乳化油能够有效强化铁还原菌和耐铬/铬修复菌的生长,过硫酸盐缓释蜡烛的加入破坏这种结构使乳酸发酵菌大量生长,修复完成后,更适应体系环境的耐氯和氯酸盐修复菌快速生长。

4、进一步限定,所述过硫酸盐缓释蜡烛是由熔化的石蜡与过硫酸盐颗粒复配搅拌混合均匀后,倒入订制模具冷却后制成的圆柱状蜡烛,该过硫酸盐缓释蜡烛经pvc屏蔽蜡烛载体装载后放入地下注入井中,并且pvc屏蔽蜡烛载体配置锁销控制蜡烛初始释放时间,完成过硫酸盐缓释蜡烛的缓释及活化并降解三氯乙烯。

5、进一步限定,该方法对体系中酸碱度和氧化还原环境的反应是可逆的,并且在原位修复结束后一段时间使微生物多样性恢复至初始水平。

6、进一步限定,该方法通过乳化油作为碳源,定向强化多种功能微生物,产生高浓度的生物次生fe(ⅱ),生物化学作用共同将六价铬还原为三价铬并以次生矿物的形式沉淀到含水层介质的同时,将三氯乙烯还原为二氯乙烯;多余的生物次生fe(ⅱ)随地下水到达下游的过硫酸盐缓释区,活化过硫酸盐发生高级氧化产生so4-·,将上游的三氯乙烯及其中间产物,完全矿化;整个过程体系中ph和氧化还原电位的改变均是可逆的,而且过硫酸盐缓释蜡烛的加入使toc迅速下降从而有效预防二次污染,生物与化学反应带对5mg/l cr(vi)与2mg/l tce复合污染处理效果达到100%,具有良好的去除效果。

7、本发明与现有技术相比具有以下优点和有益效果:本发明采用乳化油联合过硫酸盐缓释蜡烛原位修复地下水中cr(vi)-tce复合污染物,提出了一种新的过硫酸盐活化方式,实现了受污染地下水中cr(vi)和tce在原位反应带中的彻底修复,同时,选用过硫酸盐缓释蜡烛而不是直接注入过硫酸盐,能够有效避免过硫酸盐一旦注入受污染地下水中就立即被催化,进而能够长时间为受污染地下水提供氧化剂,达到长期修复受污染地下水的目的。

技术特征:

1.一种生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法,其特征在于具体过程为:在地下水中注入乳化油并联合过硫酸盐缓释蜡烛原位修复受污染地下水,以乳化油为碳源,过硫酸盐缓释蜡烛作为氧化剂,乳化油与过硫酸盐缓释蜡烛均置于地下注入井中,其中乳化油被注入地下井后形成反应带,并强化形成还原环境使其长期保持还原条件,流经的受污染物地下水在生物化学的作用下被净化,在该净化区内,cr(ⅵ)被完全去除并稳定存在于介质中,在厌氧的地下注入井条件下,异化铁还原菌利用乳化油获得能量产生fe(ⅱ),过硫酸盐缓释蜡烛释放的过硫酸盐被fe(ⅱ)活化形成硫酸根自由基,用于降解tce。

2.根据权利要求1所述的生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法,其特征在于:所述乳化油是由大豆油、乳化剂和水复配混匀经分散后形成的乳白色的水包油型的微乳液,乳化油具有长链分子结构,在含水层中具有较高的稳定性、低生物降解速度以及优异的缓释性能,能够长期为受污染地下水中污染物的微生物降解提供碳源和电子供体,乳化油能够有效强化铁还原菌和耐铬/铬修复菌的生长,过硫酸盐缓释蜡烛的加入破坏这种结构使乳酸发酵菌大量生长,修复完成后,更适应体系环境的耐氯和氯酸盐修复菌快速生长。

3.根据权利要求1所述的生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法,其特征在于:所述过硫酸盐缓释蜡烛是由熔化的石蜡与过硫酸盐颗粒复配搅拌混合均匀后,倒入订制模具冷却后制成的圆柱状蜡烛,该过硫酸盐缓释蜡烛经pvc屏蔽蜡烛载体装载后放入地下注入井中,并且pvc屏蔽蜡烛载体配置锁销控制蜡烛初始释放时间,完成过硫酸盐缓释蜡烛的缓释及活化并降解三氯乙烯。

4.根据权利要求1所述的生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法,其特征在于:该方法对体系中酸碱度和氧化还原环境的反应是可逆的,并且在原位修复结束后一段时间使微生物多样性恢复至初始水平。

5. 根据权利要求1所述的生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法,其特征在于:该方法通过乳化油作为碳源,定向强化多种功能微生物,产生高浓度的生物次生fe(ⅱ),生物化学作用共同将六价铬还原为三价铬并以次生矿物的形式沉淀到含水层介质的同时,将三氯乙烯还原为二氯乙烯;多余的生物次生fe(ⅱ)随地下水到达下游的过硫酸盐缓释区,活化过硫酸盐发生高级氧化产生so4-·,将上游的三氯乙烯及其中间产物,完全矿化;整个过程体系中ph和氧化还原电位的改变均是可逆的,而且过硫酸盐缓释蜡烛的加入使toc迅速下降从而有效预防二次污染,生物与化学反应带对5mg/l cr(vi)与2mg/l tce复合污染处理效果达到100%,具有良好的去除效果。

技术总结

本发明公开了一种生物与化学结合原位修复受污染地下水的方法,在地下水中注入乳化油并联合过硫酸盐缓释蜡烛原位修复受污染地下水,以乳化油为碳源,过硫酸盐缓释蜡烛作为氧化剂,乳化油与过硫酸盐缓释蜡烛均置于地下注入井中,其中乳化油被注入地下井后形成反应带,并强化形成还原环境使其长期保持还原条件,流经的受污染物地下水在生物化学的作用下被净化,在该净化区内,Cr(Ⅵ)被完全去除并稳定存在于介质中,在厌氧的地下井条件下,异化铁还原菌利用乳化油获得能量产生Fe(Ⅱ),过硫酸盐缓释蜡烛释放的过硫酸盐被Fe(Ⅱ)活化形成硫酸根自由基,用于降解三氯乙烯。本发明能够同时实现三氯乙烯还原脱氯和六价铬还原沉淀成矿。

技术研发人员:丁琳洁,陈文晴,雷建森,陈冠飞

受保护的技术使用者:河南师范大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!