一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法与流程

本发明涉及河道底淤泥环保疏浚施工,尤其涉及一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法。

背景技术:

1、城市河流是我国水环境的重要组成部分,是广大城市居民生活生产的水资源基础,也在社会经济发展中发挥着巨大的作用。由于人们在日常生产和生活中大量废水和固体废弃物等随处堆放、任意排入城市河道中,严重污染河流水质,也极大伤害到河流景观。河道清淤属于水利工程中河道疏浚施工领域,是指通过机械设备,将沉积河底的淤泥吹搅成混浊的水状,随河水流走,从而起到对河道疏通的作用,为了能够确保河道畅通无阻且发挥其作用,清淤疏浚就成为河道整治的重要一环。近年来,又因降雨及地表径流对地表和驳岸冲刷,形成初期污水,不可避免地造成大量污染物、泥沙等直接汇入水库、池塘等封闭、微流动水体,产生长期污染效应,从而对水质、泥质造成影响。封闭、微流动水体由于多年没有治理,淤积了大量的污泥,形成了主要的内源污染物。淤泥中的氮、磷等富营养化物质会持续不断的释放到水体中,进一步加剧了水质的恶化。并且封闭、微流动水体水生态系统结构缺失,水体流动性差,缺乏自净能力,无法有效削减污染,也加重了水质污染情况。同时,河道内的淤积已日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、通航等各项功能的正常发挥,对受污染的河流进行修复,已成为社会经济发展及生态环境建设的迫切需要。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种利用测量监测、泥质改良、水质改良、泥水共治的方式,以解决上述问题的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法。

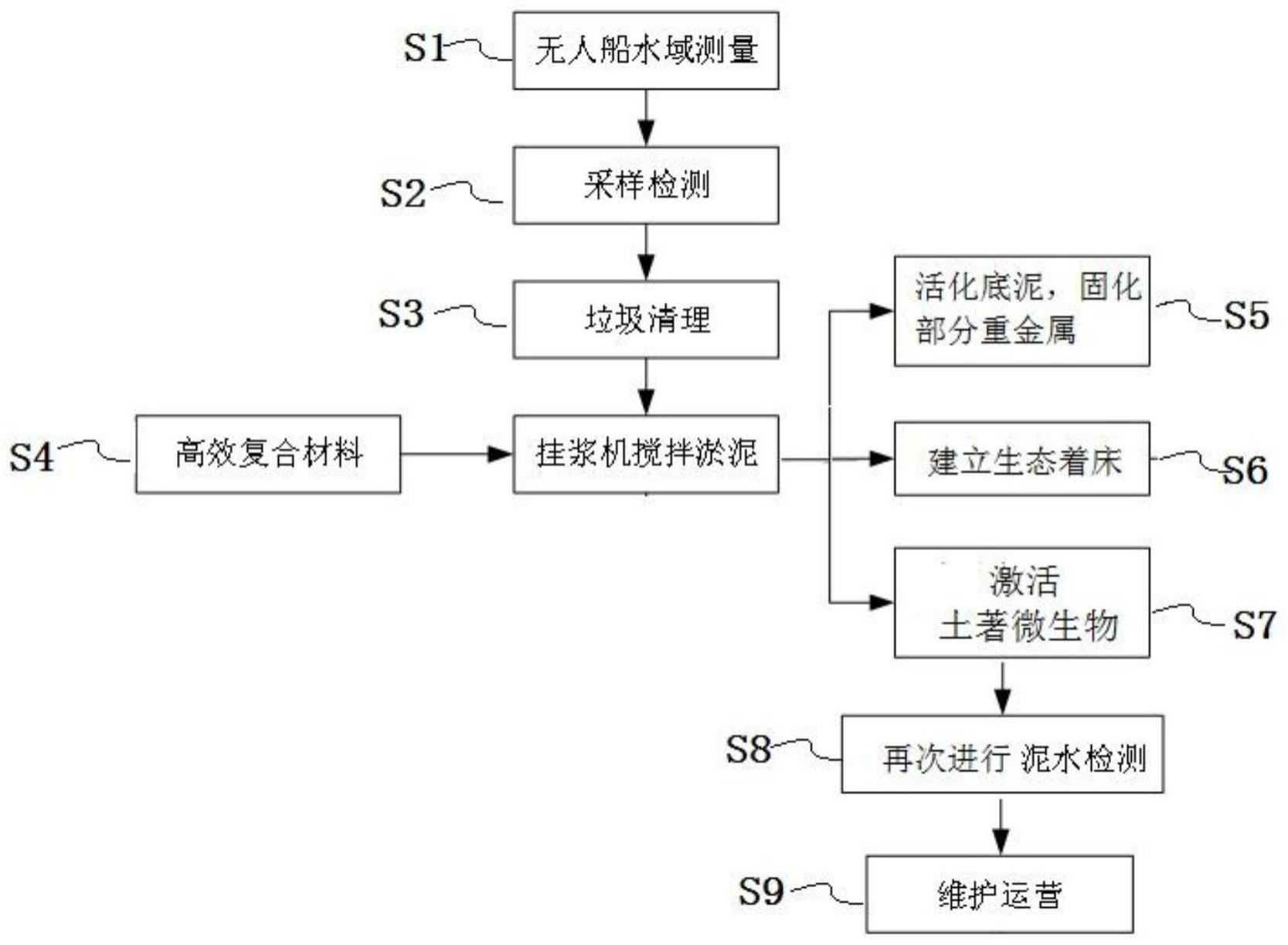

2、本发明所提出的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,包括以下步骤:s1.水域测量;s2.采样检测;s3.垃圾清理;s4.投放高效复合材料,使用挂浆机搅拌淤泥;s5.活化底泥,固化部分重金属;s6.建立生态着床;s7.激活土著微生物;s8.再次进行泥水检测;s9.定期维护运营。

3、所述s1包括:使用无人船水深测深系统,对生态塘进行扫测,取得河床底地形、水深泥厚等数据,具体为:将无人船通电后放入生态塘测区中,待水深数据及定位数据显示稳定后,手动控制无人船在围绕测区航行一圈后无人船自动生成测区测线,将测线间距调整至10m,此时,无人船自动航行任务完成。

4、所述s2包括:泥样采集和水样采集,所述泥样采集,使用抓斗式采样器采集泥水界面下方20cm处表层底泥,去除其中的碎石、植物残留物、塑料制品,装入密封桶中,4℃自由沉降1d,弃去上覆水及悬浮颗粒,分装于5l棕色样品瓶,瓶底铺满5cm;所述水样采集,根据《地表水环境质量监测技术规范》(hj 91.2-2022)规范,采集河段水面20cm以下水样保存于棕色玻璃瓶中,不留顶空,用封口膜(parafilm)密封,运送至实验室后,置于4℃冰箱中存储备用。

5、所述s3包括:根据现场情况采用玻璃钢船配合清理塘内及周边垃圾;对于生态塘周边杂草垃圾采用人工进行清理;对于垃圾堆积厚重区域根据现场情况,采用挖掘机配合人工方式清挖。

6、所述s4包括:向受污染淤泥投放高效复合材料,采用挂浆机将投放的高效复合材料与污染底泥及污水高速、充分搅拌,通过“泥水同治”激活本土微生物,形成类氧化塘环境。

7、所述s5包括:释放底泥中封闭的营养物质,转化为可被微生物利用的有效营养物质,参与生态链循环。

8、所述s6包括:通过微生物无机矿物质复合材料及微生物营养液的处理,提高底泥的氧化还原电位(orp)与活性,恢复和建立生物床。

9、所述s7包括:利用新型物化技术降低水体中的悬浮物及色度,消除异味,降低浊度,激活水环境中的土著微生物,使原水体中的不可利用的总磷、氨氮转化为可被微生物利用的有效营养物质,参与生态链的循环。

10、所述s8包括:施工后对生态塘的水质、泥质进行二次检测,检测指标同施工前,对比施工前试验数据,进行分析,并对生态塘治理效果进行评估。

11、所述s9包括:对修复后的水质和泥质,进行长期的运营维护,保持水体水质,防止水体再次恶化,所述运营维护包括以下几个方面:

12、a、安排维保人员巡视:巡视人员需时刻关注水体,防止水质突然变化和进入外来污染物,防止其他人员往生态塘倾倒垃圾,同时对水生植物进行日常维护打理;

13、b、偷排、暴雨应急处置措施:当出现暴雨情况或者工业废水、生活污水偷排时,污染物浓度瞬时超过水体自净能力,及时采取额外有效措施保证水体污染物降解,避免破坏水体自有生态系统;

14、c、使用设备维护:为加强监管,减轻巡视人员夜间巡视盲点及工作强度,在试验段安装视频监视设备,作为后期维保的重要组成部分。

15、本发明所提出的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,通过测量监测、泥质改良、水质改良,利用高效复合材料与底泥充分搅拌反应,将泥水中污染物降解,不需要清淤、脱水、转运,在提高水质的同时能够提高底泥氧化还原电位(orp),形成类氧化塘环境,有利于微生物着床,恢复水体自净能力,实现“泥水共治”;可有效降解化学需氧量(cod),将底泥中、上覆水中的大分子碳链进行断链,部分转化为有效碳元素,并将底泥中的总有机碳(toc)转化为碳水化合物,提升水体的可生化性,为微生物生长期提供养分,从而提升水质,并且不会造成二次污染,不返溶;还可以将原水体中的总磷(tp)、总氮、氨氮(nh3-n)等都转化为可被微生物利用的有效营养物质,参与生态链的循环。该方法可以有效改善河道水质,在清淤施工时对水体产生的影响相对较小,符合环保疏浚施工要求,且施工效率高、施工成本低。工期短,不断流,不改道,治理后底泥恢复自净功能,无需外排,节省淤泥脱水、运输和填埋土地成本,从而降低施工成本。

技术特征:

1.一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,包括以下步骤:s1.水域测量;s2.采样检测;s3.垃圾清理;s4.投放高效复合材料,使用挂浆机搅拌淤泥;s5.活化底泥,固化部分重金属;s6.建立生态着床;s7.激活土著微生物;s8.再次进行泥水检测;s9.定期维护运营。

2.根据权利要求1所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s1包括:使用无人船水深测深系统,对生态塘进行扫测,取得河床底地形、水深泥厚等数据,具体为:将无人船通电后放入生态塘测区中,待水深数据及定位数据显示稳定后,手动控制无人船在围绕测区航行一圈后无人船自动生成测区测线,将测线间距调整至10m,此时,无人船自动航行任务完成。

3.根据权利要求1所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s2包括:泥样采集和水样采集,所述泥样采集,使用抓斗式采样器采集泥水界面下方20cm处表层底泥,去除其中的碎石、植物残留物、塑料制品,装入密封桶中,4℃自由沉降1d,弃去上覆水及悬浮颗粒,分装于5l棕色样品瓶,瓶底铺满5cm;所述水样采集,根据《地表水环境质量监测技术规范》(hj 91.2-2022)规范,采集河段水面20cm以下水样保存于棕色玻璃瓶中,不留顶空,用封口膜(parafilm)密封,运送至实验室后,置于4℃冰箱中存储备用。

4.根据权利要求1所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s3包括:根据现场情况采用玻璃钢船配合清理塘内及周边垃圾;对于生态塘周边杂草垃圾采用人工进行清理;对于垃圾堆积厚重区域根据现场情况,采用挖掘机配合人工方式清挖。

5.根据权利要求4所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s4包括:向受污染淤泥投放高效复合材料,采用挂浆机将投放的高效复合材料与污染底泥及污水高速、充分搅拌,通过“泥水同治”激活本土微生物,形成类氧化塘环境。

6.根据权利要求1所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s5包括:释放底泥中封闭的营养物质,转化为可被微生物利用的有效营养物质,参与生态链循环。

7.根据权利要求1所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s6包括:通过微生物无机矿物质复合材料及微生物营养液的处理,提高底泥的氧化还原电位(orp)与活性,恢复和建立生物床。

8.根据权利要求8所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s7包括:利用新型物化技术降低水体中的悬浮物及色度,消除异味,降低浊度,激活水环境中的土著微生物,使原水体中的不可利用的总磷、氨氮转化为可被微生物利用的有效营养物质,参与生态链的循环。

9.根据权利要求1所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s8包括:施工后对生态塘的水质、泥质进行二次检测,检测指标同施工前,对比施工前试验数据,进行分析,并对生态塘治理效果进行评估。

10.根据权利要求1所述的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,其特征在于,所述s9包括:对修复后的水质和泥质,进行长期的运营维护,保持水体水质,防止水体再次恶化,所述运营维护包括以下几个方面:

技术总结

本发明所提出的一种对河道内封闭、微流动水体原位治理修复的方法,包括以下步骤:S1.水域测量;S2.采样检测;S3.垃圾清理;S4.投放高效复合材料,使用挂浆机搅拌淤泥;S5.活化底泥,固化部分重金属;S6.建立生态着床;S7.激活土著微生物;S8.再次进行泥水检测;S9.定期维护运营。采用该方法可以有效改善河道水质,生态环保,无需外运淤泥,工期短,不断流,不改道,治理后底泥恢复自净功能,无需外排,节省淤泥脱水、运输和填埋土地成本,且施工效率高、施工成本低,不造成二次污染,提高经济效益。

技术研发人员:孙立彬,吴国辉,陈伟仁,胡学,周运煌,杨明东,粟学平,李志军,梁耀星,蔡雨杰

受保护的技术使用者:中交广州航道局有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!