污泥浓缩回流分离装置及污水处理系统的制作方法

本发明涉及环境,尤其涉及一种污泥浓缩回流分离装置及污水处理系统。

背景技术:

1、随着环境容量以及水环境问题的日益突出,对环境保护的要求不断提高。现有污水处理厂均面临着将出水水质从一级b标准提升至一级a标准甚至更高标准的要求。目前常用的活性污泥法处理工艺包括:a/a/o工艺、不同供氧方式的氧化沟工艺、sbr及其各种变型工艺cass,cast等、unitank、多级a/o等等,特点是处理污水的微生物在生物反应器中处于悬浮状态,处理过程中生化池末端好氧区混合液直接回流至生化池中缺氧区和进入二沉池,两者的混合液浓度与好氧区污泥浓度一致。

2、为了应对冬季低温问题,保障污水处理厂的出水水质达标,往往通过投加生物亲和性良好的载体或直接提高污泥浓度的方式提高系统内的微生物数量。污泥浓度提升一定程度提升了污水处理系统应对低温的能力,相应地产生一系列问题:(1)上述方法均会导致系统内污泥浓度大幅提高,同步出现进入二沉池的污泥浓度过高、二沉池易出现超固体负荷运行、出水浊度提高、增加了深度处理的药剂成本等;(2)此外,污泥浓度提升使生化池实际有机负荷下降及冬季低温均会使污水处理系统内的丝状菌处于竞争优势,进而引发污泥膨胀,污泥沉降性能变差,二沉池处理进一步下降。(3)再者,生化池大量附着微生物的载体进入二沉池,未完全被生化处理利用,随着剩余污泥排出,由此导致了载体的利用率较低、处理成本较高。

技术实现思路

1、本发明的主要目的是提供一种污泥浓缩回流分离装置及污水处理系统,以解决现有的污水处理系统在应对冬季低温存在的丝状菌膨胀及二沉池污泥浓度过高处理能力下降的问题。

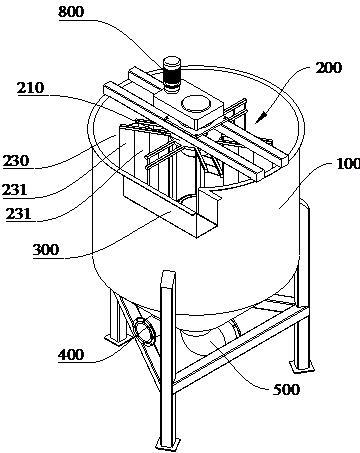

2、为实现上述目的,本发明第一方面提供一种污泥浓缩回流分离装置,包括:

3、分离筒具有沿分离筒的轴向相对的第一端和第二端,分离筒内具有内腔。

4、叶轮设置于内腔,叶轮包括第一固定部、第二固定部和多个桨叶,第一固定部和第二固定部相对设置。桨叶包括外缘和内缘,桨叶的外缘与分离筒的内壁面在第一表面具有径向距离。第一表面为分离筒的径向截面。桨叶包括固定连接在第一固定部、第二固定部之间的叶片,叶片的宽度方向与桨叶的轨迹圆经过外缘的直径具有夹角。轨迹圆为桨叶的外缘的转动轨迹。

5、进料管位于分离筒的第一端,并与内腔连通。

6、第一出料管与内腔靠近分离筒的内壁面区域连通。

7、第二出料管与桨叶的内缘围绕形成的中心区域连通。

8、第一固定部包括转盘和环绕转盘的周向设置的多根支撑杆,支撑杆与桨叶一一对应。

9、在桨叶中,叶片的数量为多个,多个叶片的端部与支撑杆连接,并沿支撑杆的轴向彼此间隔分布,叶片的数量为2~3。

10、根据本申请的一些实施例,支撑杆包括在转盘上间隔设置的第一支撑杆和第二支撑杆,叶片与第一支撑杆、第二支撑杆均固定连接。

11、根据本申请的一些实施例,第一支撑杆和第二支撑杆平行设置,第一支撑杆的轴向长度大于第二支撑杆的轴向长度,叶片与第一支撑杆的夹角为30~60°。

12、根据本申请的一些实施例,污泥浓缩回流分离装置还包括:

13、倒锥体,位于内腔,倒锥体靠近或固定于叶轮的第二固定部。倒锥体的直径在第一端至第二端的方向上逐渐增大。第二出料管穿过倒锥体,与中心区域连通。

14、根据本申请的一些实施例,倒锥体的锥角为30~60°,倒锥体的最大直径与桨叶的直径相等。

15、根据本申请的一些实施例,倒锥体与叶轮的第二固定部为一体。叶片的端部固定连接于倒锥体的侧面。第二出料管与倒锥体转动连接。

16、根据本申请的一些实施例,污泥浓缩回流分离装置还包括:

17、导流盖板延伸至分离筒的内腔靠近中心区域,且在分离筒的轴向上的高度与进料管基本平齐。

18、根据本申请的一些实施例,1<径向距离与进料管的宽度的比值≤10。

19、根据本申请的一些实施例,污泥浓缩回流分离装置的驱动装置为搅拌电机,搅拌电机与叶轮连接,用于驱动叶轮绕自身的中心线旋转。

20、本发明第二方面提供一种污水处理系统,包括生化池、二沉池、引流装置、第一输送管路、第二输送管路和第三输送管路以及上述的污泥浓缩回流分离装置。

21、生化池通过第一输送管路与污泥浓缩回流分离装置的进料管连通。

22、污泥浓缩回流分离装置的第一出料管通过第二输送管路与生化池连通。

23、污泥浓缩回流分离装置的第二出料管通过第三输送管路与二沉池连通。

24、上述污泥浓缩回流分离装置,混合液通过进料管进入分离筒的内腔。在叶轮旋转产生离心力的作用下,混合液中的污泥颗粒大部分移动至桨叶和分离筒的内壁面之间的区域(该区域可以称为浓缩区),混合液中的活性污泥移动至中心区域。浓缩区的污泥颗粒沉降后经第一出料管排出,如返回至生化池进行内回流,而中心区域的经第二出料管排出,如进入二沉池。混合液中的污泥颗粒在叶轮旋转的过程中进行了浓缩分离。如此,内回流的物料浓度提高,而降低内回流的流量,降低了内回流的能耗。同时,进入二沉池的混合液浓度相应降低,降低了二沉池固体负荷,提升二沉池的处理能力。此外,经上述污泥浓缩回流装置分离后,比重较大的污泥颗粒回流至生化池,提升了生化池的处理能力,提高应对冬季的低温冲击能力;而比重较轻富集丝状菌的混合液进入二沉池,经重质水力筛分装置二次筛分,轻质的丝状菌从重质水力筛分装置上口排出系统,而含污泥颗粒的物料以外回流的方式返回生化池,进而有效抑制冬季低温条件下的丝状菌膨胀,提高生化系统的稳定性。

25、混合液经过多个叶片,在多个叶片区域形成了逐步递减的多级浓度梯度差,从而提升混合液的分离效果。而且叶轮整体在桨叶之间形成桨间进流空间,使得叶轮的总进流空间增大了,提高了混合液的处理效率。因此污泥浓缩回流分离装置对混合液的处理能力和处理效果得到大幅提升。

技术特征:

1.一种污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,所述支撑杆包括在所述转盘上间隔设置的第一支撑杆和第二支撑杆,所述叶片与所述第一支撑杆、所述第二支撑杆均固定连接。

3.根据权利要求2所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,所述第一支撑杆和所述第二支撑杆平行设置,所述第一支撑杆的轴向长度大于所述第二支撑杆的轴向长度,所述叶片与所述第一支撑杆的夹角为30~60°。

4.根据权利要求1所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,所述污泥浓缩回流分离装置还包括:

5.根据权利要求1所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,所述倒锥体的锥角为30~60°,所述倒锥体的最大直径与所述桨叶的直径相等。

6.根据权利要求4所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,所述倒锥体与所述叶轮的第二固定部为一体;所述叶片的端部固定连接于所述倒锥体的侧面;所述第二出料管与所述倒锥体转动连接。

7.根据权利要求1所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,所述污泥浓缩回流分离装置还包括:

8.根据权利要求1所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,1<所述径向距离与所述进料管的宽度的比值≤10。

9.根据权利要求1所述的污泥浓缩回流分离装置,其特征在于,所述污泥浓缩回流分离装置的驱动装置为搅拌电机,所述搅拌电机与所述叶轮连接,用于驱动所述叶轮绕自身的中心线旋转。

10.一种污水处理系统,其特征在于,包括生化池、二沉池、引流装置、第一输送管路、第二输送管路、第三输送管路、重质水力筛分装置、第四输送管路、第五输送管路、第六输送管路以及权利要求1~9中任一项所述的污泥浓缩回流分离装置;

技术总结

本发明提供了一种污泥浓缩回流分离装置及污水处理系统,包括:分离筒具有沿分离筒的轴向相对的第一端和第二端,分离筒内具有内腔。叶轮设置于内腔,叶轮包括第一固定部、第二固定部和多个桨叶。桨叶的外缘与分离筒的内壁面在第一表面具有径向距离。桨叶包括固定连接在第一固定部、第二固定部之间的叶片。进料管位于分离筒的第一端。第一出料管与内腔靠近分离筒的内壁面区域连通。第二出料管与桨叶的内缘围绕形成的中心区域连通。混合液中的污泥颗粒在叶轮旋转的过程中进行了浓缩分离。内回流的物料浓度提高,而降低内回流的流量,降低了内回流的能耗。进入二沉池的混合液浓度相应降低,降低了二沉池固体负荷,提升二沉池的处理能力。

技术研发人员:钟言,韩红波,侯起航,顾群,李曦柯,陈思源

受保护的技术使用者:湖南三友环保科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!