一种河道淤泥处理装置的制作方法

本技术涉及淤泥处理装置,具体为一种河道淤泥处理装置。

背景技术:

1、从河道内挖出的淤泥需要经过装置处理后,才能进行后续的堆放或者重新利用。但现有的河道淤泥处理装置,在对淤泥脱水处理时,通常是先将河床内刚挖出的淤泥直接进行脱水步骤,淤泥内部会夹杂各种固体或块状物,未将其分离,使得脱水后的河道淤泥内部仍然会夹杂不同的杂质,由于脱水后的淤泥组成大多为粉土或粘土质,通常会进行再利用,导致淤泥内的固体杂质会影响脱水后河道淤泥的利用;另外装置在对河道内的淤泥进行处理时,淤泥内部除了夹杂的固体杂质外,还容易夹带河床底部的水草等水生植物以及腐生植物的残骸。水草等植物随淤泥进入装置内后,容易缠绕或者卡塞在装置的网状结构上,清理时的难度较大,导致装置后续的清理过程比较麻烦费时。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种河道淤泥处理装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

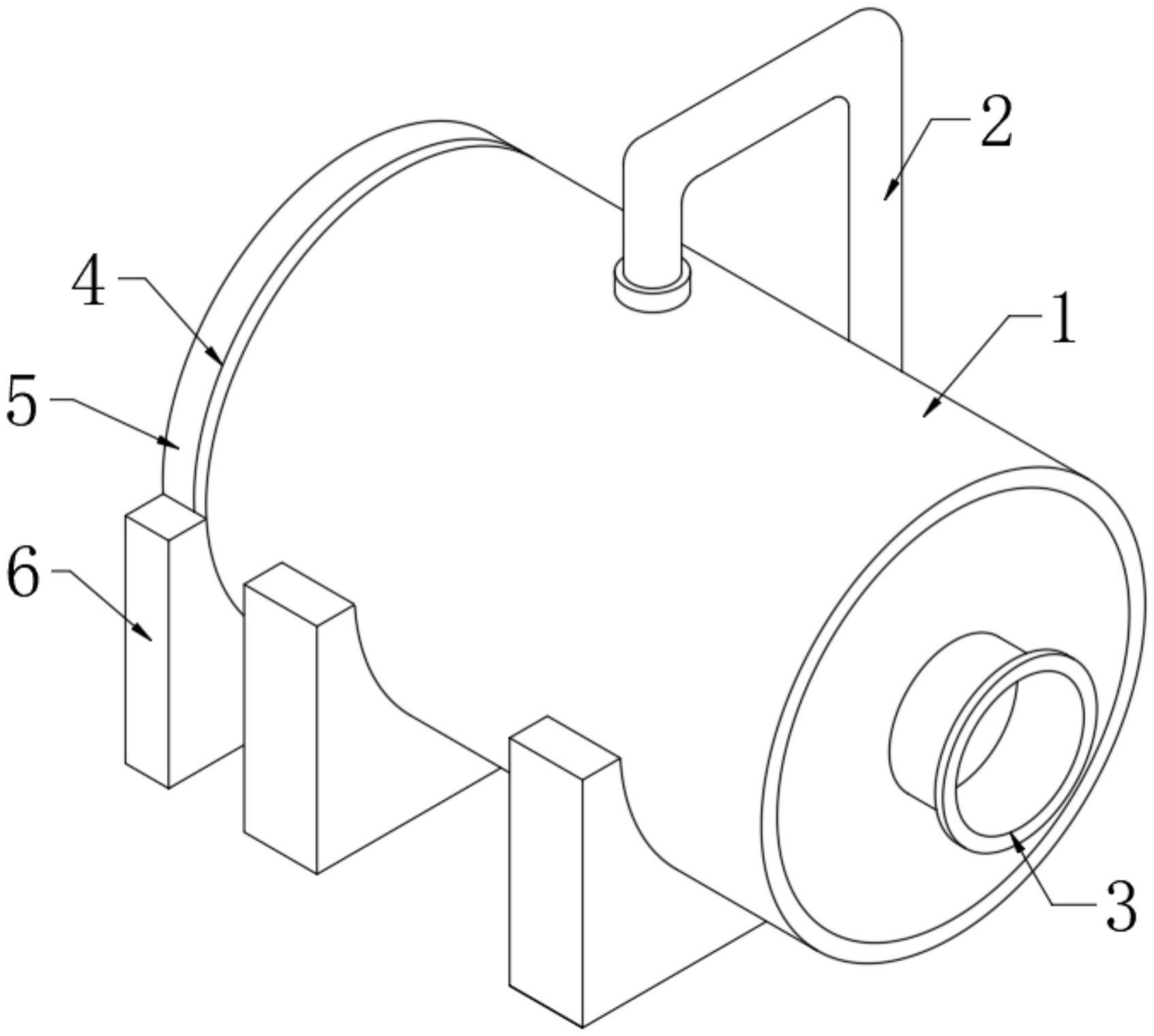

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种河道淤泥处理装置,包括卧式罐体,所述卧式罐体的顶端贯穿有进水管,所述进水管的底端安装有水泵,所述进水管的顶端安装有多个喷嘴,所述卧式罐体的一侧壁贯穿有进泥管,所述进泥管的一端部设有侧板,所述侧板一侧壁的顶部固定连接有横板,所述横板的顶端固定连接有毛刷板,所述卧式罐体的另一侧卡合连接有侧盖,所述侧盖一侧壁的顶部安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端套设有转筒,所述侧盖一侧壁的底部贯穿有排液管,所述侧盖的另一侧壁设有卡柱,所述卡柱的外部设有丝网筒,所述卡柱的外壁卡合连接有多个卡杆,所述侧盖的底端固定连接有活动座。

3、优选的,所述侧盖与所述卧式罐体的交接处嵌设有密封圈,所述活动座的底端安装有两个走轮。

4、优选的,所述侧盖一侧壁的中部活动螺纹贯穿有螺杆,所述螺杆的一端部固定连接有转轮。

5、优选的,所述卡柱与所述螺杆螺纹连接,所述卡柱通过螺杆与所述侧盖固定连接。

6、优选的,所述丝网筒的一侧壁开设有开口,所述开口的内径与所述侧板的外径相适配,所述侧板通过开口与所述丝网筒活动嵌设连接。

7、优选的,所述侧板的中部开设有通孔,所述侧板通过通孔与所述进泥管套设连接。

8、优选的,所述卡柱的一端部套设有限位环,所述限位环与所述丝网筒的内壁相贴合,所述丝网筒通过限位环与所述卡柱活动套设连接。

9、优选的,多个所述喷嘴均位于卧式罐体内侧的顶部,多个所述喷嘴均通过固定设有的横管与进水管的内部相连通。

10、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

11、1、本河道淤泥处理装置,通过丝网筒和卧式罐体内的空腔,使得河道淤泥在进入装置内部时,河道淤泥中的固体可以被截留在丝网筒内,实现河道淤泥与内部固体的初步分离,再通过喷嘴对淤泥的冲洗,以及配合转筒对丝网筒的带动,使得卡杆将块状的淤泥拨动打散,使得淤泥加速从丝网筒的穿出,并通过排液管流出装置外,实现淤泥内固体杂质与淤泥的完全分离,从而利于淤泥的后续利用。

12、2、本河道淤泥处理装置,通过侧盖和活动座,使得卧式罐体内的网状结构可以被完全抽出,利于对装置内部结构的清理,再通过毛刷板和横板,使得网状结构在转动分离淤泥内固体的同时,其表面缠绕或者卡塞的水草等植物可以被毛刷板及时擦下,降低网状结构上被河道内水草缠绕或者卡塞的概率,从而降低装置在清理时的难度,节省装置内部结构清理的时间。

技术特征:

1.一种河道淤泥处理装置,包括卧式罐体(1),其特征在于:所述卧式罐体(1)的顶端贯穿有进水管(2),所述进水管(2)的底端安装有水泵(11),所述进水管(2)的顶端安装有多个喷嘴(18),所述卧式罐体(1)的一侧壁贯穿有进泥管(3),所述进泥管(3)的一端部设有侧板(19),所述侧板(19)一侧壁的顶部固定连接有横板(20),所述横板(20)的顶端固定连接有毛刷板(21),所述卧式罐体(1)的另一侧卡合连接有侧盖(5),所述侧盖(5)一侧壁的顶部安装有驱动电机(10),所述驱动电机(10)的输出端套设有转筒(12),所述侧盖(5)一侧壁的底部贯穿有排液管(8),所述侧盖(5)的另一侧壁设有卡柱(14),所述卡柱(14)的外部设有丝网筒(16),所述卡柱(14)的外壁卡合连接有多个卡杆(17),所述侧盖(5)的底端固定连接有活动座(6)。

2.根据权利要求1所述的一种河道淤泥处理装置,其特征在于:所述侧盖(5)与所述卧式罐体(1)的交接处嵌设有密封圈(4),所述活动座(6)的底端安装有两个走轮(7)。

3.根据权利要求1所述的一种河道淤泥处理装置,其特征在于:所述侧盖(5)一侧壁的中部活动螺纹贯穿有螺杆(15),所述螺杆(15)的一端部固定连接有转轮(9)。

4.根据权利要求3所述的一种河道淤泥处理装置,其特征在于:所述卡柱(14)与所述螺杆(15)螺纹连接,所述卡柱(14)通过螺杆(15)与所述侧盖(5)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种河道淤泥处理装置,其特征在于:所述丝网筒(16)的一侧壁开设有开口,所述开口的内径与所述侧板(19)的外径相适配,所述侧板(19)通过开口与所述丝网筒(16)活动嵌设连接。

6.根据权利要求1所述的一种河道淤泥处理装置,其特征在于:所述侧板(19)的中部开设有通孔(22),所述侧板(19)通过通孔(22)与所述进泥管(3)套设连接。

7.根据权利要求1所述的一种河道淤泥处理装置,其特征在于:所述卡柱(14)的一端部套设有限位环(13),所述限位环(13)与所述丝网筒(16)的内壁相贴合,所述丝网筒(16)通过限位环(13)与所述卡柱(14)活动套设连接。

8.根据权利要求1所述的一种河道淤泥处理装置,其特征在于:多个所述喷嘴(18)均位于卧式罐体(1)内侧的顶部,多个所述喷嘴(18)均通过固定设有的横管与进水管(2)的内部相连通。

技术总结

本技术公开了一种河道淤泥处理装置,包括卧式罐体,卧式罐体的顶端贯穿有进水管,进水管的底端安装有水泵,进水管的顶端安装有多个喷嘴,卧式罐体的一侧壁贯穿有进泥管,进泥管的一端部设有侧板,侧板一侧壁的顶部固定连接有横板,横板的顶端固定连接有毛刷板,卧式罐体的另一侧卡合连接有侧盖,侧盖一侧壁的顶部安装有驱动电机。本技术通过设置有一系列的结构,先实现河道淤泥与内部固体的初步分离,再实现淤泥内固体杂质与淤泥的完全分离,从而利于淤泥的后续利用,利于对装置内部结构的清理,降低网状结构上被河道内水草缠绕或者卡塞的概率,从而降低装置在清理时的难度,节省装置内部结构清理的时间。

技术研发人员:汤千帆,庞亚磊,李蛊锐,苏灿灿

受保护的技术使用者:平顶山市水利勘测设计院

技术研发日:20230303

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!