一种厌好氧生物澄清池的制作方法

本技术属于污水处理设备,具体涉及一种厌好氧生物澄清池。

背景技术:

1、生物膜工艺作为生化法中的一种,与活性污泥法同时代被开发应用,因其具有占地小、污泥量少、微生物种类丰富、出水感观好,没有污泥膨胀等特点,而受到环保工作者的青睐。该工艺应用之初主要存在填料堵塞易腐败发臭,为此后续开发出多样化的生物填料,加之气水反冲洗方法的出现,加快了生物膜工艺的发展。上世纪90年代初,曝气生物滤池的横空出世,被广泛应用于市政污水、工业废水处理领域。

2、生物滤池作为污水厂二级处理工艺时,通常需要设置初沉池或者水解酸化池进行一级处理,确保进水ss低于60mg/l以下。然而初沉池需要投加pac或pafs等絮凝剂才能取得较好沉淀效果,可以去除大部分tp,但存在药剂投加量大,同步去除了大部分有机物,使得原水中的有机物利用率极低,同时导致后续生化脱氮碳源严重不足,需要外加碳源,运行成本显著增加;水解酸化池虽然无需絮凝剂能够取得较好澄清效果,但生物除磷效果差,与生物膜法联合使用时依然需要投加大量化学药剂强化除磷,出水才能达标排放,而且现有水解酸化池存在配水不均匀,效果并不理想。因此,现有一级处理工艺存在的问题限制了生物滤池的应用。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种厌好氧生物澄清池,用于替代现有初沉池或者水解酸化池作为生物膜工艺的一级处理,既能够保证生物膜工艺的进水水质要求(ss低于60mg/l),又能够充分利用原水有机物降低tp污染物,以弥补生物膜工艺生物除磷效果差的缺陷。

2、为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:

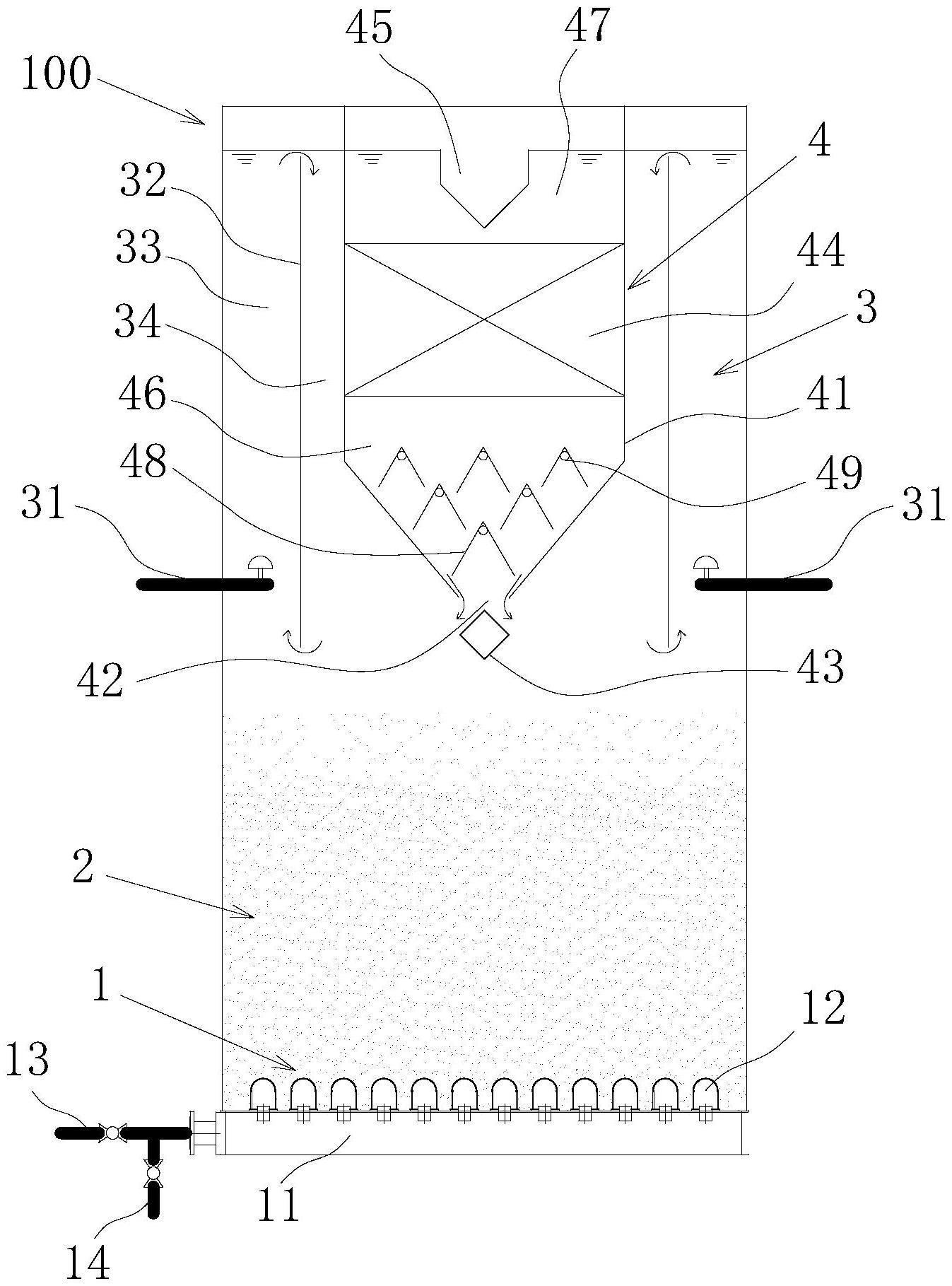

3、一种厌好氧生物澄清池,其包括池体,所述池体内设有配水区、厌氧区、好氧区和澄清区,所述配水区设置于池体底部,所述厌氧区位于所述配水区的上方,所述好氧区和所述澄清区呈并排布置且均为位于所述厌氧区的上方;所述配水区内设有配水排泥装置,所述澄清区设有分离装置;所述好氧区内设有曝气装置和导流板,所述导流板呈竖直布置并将所述好氧区分隔形成远离所述澄清区的第一水流通道和靠近所述澄清区的第二水流通道,所述第一水流通道和第二水流通道分别与所述厌氧区连通,所述曝气装置设置在所述第一水流通道内,所述导流板的上端与生物澄清池的预设水位平齐。

4、作为本实用新型的优选方案,所述分离装置设有分离斗,所述分离斗的下部呈上大下小的梯形结构,所述分离斗的底部开设过流口,所述过流口的下方设有第一分离器,所述分离斗内设有填料和集水槽,所述填料将所述分离斗的内腔分隔为位于下部的进水腔和位于上部的出水腔,所述进水腔通过所述过流口分别与所述好氧区和所述厌氧区连通,所述集水槽设置在所述出水腔的顶部,且所述集水槽的上端槽口与厌好氧生物澄清池的预设水位平齐,所述出水腔的上清液由所述集水槽排出池外。

5、作为本实用新型的优选方案,所述进水腔内设有第二分离器,所述第二分离器位于所述过流口的上方。

6、作为本实用新型的优选方案,所述第二分离器由多个角板错位层叠构成,所述角板的三角形槽口朝向下,所述角板的顶角处连接有能将聚积在角板槽内的气体排出池外的排空管道。

7、作为本实用新型的优选方案,所述第一分离器为三相分离器。

8、作为本实用新型的优选方案,所述三相分离器的投影面积大于所述过流口的投影面积。

9、作为本实用新型的优选方案,所述集水槽连接有能将上清液排出所述池体的清水排放管,所述清水排放管上设有排水阀。

10、作为本实用新型的优选方案,所述好氧区设有两个且分别位于所述澄清区的两侧。

11、作为本实用新型的优选方案,所述配水排泥装置包括配水渠和若干平行设置的配水管,所述配水渠通过若干第一连通管与各所述配水管一一对应连接,各所述配水管上设有若干均匀分布且与所述厌氧区连通的通孔,所述配水渠的一端并联连接有进水管和排泥管,所述配水渠的另一端封闭;所述进水管上设有进水阀,所述排泥管上设有排泥阀。

12、作为本实用新型的优选方案,所述池体的底部还设有配气渠,所述配气渠通过若干第二连通管与各所述配水管一一对应连接,各所述配水管上设有若干排气孔;所述配气渠的一端设有进气管,其另一端封闭,所述进气管上设有进气阀。

13、实施本实用新型提供的一种厌好氧生物澄清池,与现有技术相比,其有益效果在于:

14、本实用新型的厌好氧生物澄清池为垂直布置结构,并通过曝气装置和导流板的设置,使得好氧区和厌氧区之间形成内循环,结构紧凑,活性污泥和污水在好氧区停留时间短,仅20min~80min就能实现充分吸收磷,远少于现有好氧池停留时间,显著节约了占地面积;且无需投加除磷药剂,整体tp去除率高达70%以上,运行成本低,从而替代现有初沉池或者水解酸化池作为生物膜工艺的一级处理,既能够保证生物膜工艺的进水水质要求(ss低于60mg/l),又能够充分利用原水有机物降低tp污染物,以弥补生物膜工艺生物除磷效果差的缺陷。

技术特征:

1.一种厌好氧生物澄清池,其特征在于,包括池体,所述池体内设有配水区、厌氧区、好氧区和澄清区,所述配水区设置于池体底部,所述厌氧区位于所述配水区的上方,所述好氧区和所述澄清区呈并排布置且均为位于所述厌氧区的上方;所述配水区内设有配水排泥装置,所述澄清区设有分离装置;所述好氧区内设有曝气装置和导流板,所述导流板呈竖直布置并将所述好氧区分隔形成远离所述澄清区的第一水流通道和靠近所述澄清区的第二水流通道,所述第一水流通道和第二水流通道分别与所述厌氧区连通,所述曝气装置设置在所述第一水流通道内,所述导流板的上端与生物澄清池的预设水位平齐。

2.根据权利要求1所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述分离装置包括分离斗,所述分离斗的下部呈上大下小的梯形结构,所述分离斗的底部开设过流口,所述过流口的下方设有第一分离器,所述分离斗内设有填料和集水槽,所述填料将所述分离斗的内腔分隔为位于下部的进水腔和位于上部的出水腔,所述进水腔通过所述过流口分别与所述好氧区和所述厌氧区连通,所述集水槽设置在所述出水腔的顶部,且所述集水槽的上端槽口与厌好氧生物澄清池的预设水位平齐,所述出水腔的上清液由所述集水槽排出池外。

3.根据权利要求2所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述进水腔内设有第二分离器,所述第二分离器位于所述过流口的上方。

4.根据权利要求3所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述第二分离器由多个角板错位层叠构成,所述角板的三角形槽口朝向下,所述角板的顶角处连接有能将聚积在角板槽内的气体排出池外的排空管道。

5.根据权利要求2所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述第一分离器为三相分离器。

6.根据权利要求5所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述三相分离器的投影面积大于所述过流口的投影面积。

7.根据权利要求2所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述集水槽连接有能将上清液排出所述池体的清水排放管,所述清水排放管上设有排水阀。

8.根据权利要求1所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述好氧区至少设有一个且位于所述澄清区的外侧。

9.根据权利要求1至8任一项所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述配水排泥装置包括配水渠和若干平行设置的配水管,所述配水渠通过若干第一连通管与各所述配水管一一对应连接,各所述配水管上设有若干均匀分布且与所述厌氧区连通的通孔,所述配水渠的一端并联连接有进水管和排泥管,所述配水渠的另一端封闭;所述进水管上设有进水阀,所述排泥管上设有排泥阀。

10.根据权利要求9所述的厌好氧生物澄清池,其特征在于,所述池体的底部还设有配气渠,所述配气渠通过若干第二连通管与各所述配水管一一对应连接,各所述配水管上设有若干排气孔;所述配气渠的一端设有进气管,其另一端封闭,所述进气管上设有进气阀。

技术总结

本技术公开了一种厌好氧生物澄清池,其包括池体,池体内设有配水区、厌氧区、好氧区和澄清区,配水区设置于池体底部,厌氧区位于配水区的上方,好氧区和澄清区呈并排布置且均为位于厌氧区的上方;配水区内设有配水排泥装置,澄清区设有分离装置;好氧区内设有曝气装置和导流板,导流板呈竖直布置并将好氧区分隔形成远离澄清区的第一水流通道和靠近澄清区的第二水流通道,第一水流通道和第二水流通道分别与厌氧区连通,曝气装置设置在第一水流通道内,导流板的上端与生物澄清池的预设水位平齐。本技术既能保证生物膜工艺的进水水质要求,又能充分利用原水有机物降低TP污染物,以弥补生物膜工艺生物除磷效果差的缺陷。

技术研发人员:叶昌明,蒋青,伍波,向亚东,彭金城,尹林,朱红青,邹祝琪

受保护的技术使用者:深圳市清泉水业股份有限公司

技术研发日:20230510

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!