一种污水处理系统的制作方法

本公开涉及污水处理领域,更准确地说,本公开涉及一种污水处理系统。

背景技术:

1、污水处理是指为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。污水处理系统通常通过添加药剂将废水中的杂质去除或降低,污水处理系统池型结构紧凑,减少了水处理系统的占地面积,出水水质高且水质稳定,运行自动化程度高,可以灵活的应用于饮用水原水、工业和生活污水和雨水的初级及深度处理。

2、但现有的污水处理系统在遇到进水水质悬浮物硬度较高,产生污泥量较大或者污泥流动性较差的情况时,会积聚大量污泥,造成污泥层过高,污泥排放不及时或者导致污泥无法排除,造成污水处理系统产水悬浮物浊度升高,泵管道堵塞,造成系统瘫痪无法连续稳定运行。

技术实现思路

1、有鉴于此,本公开实施例提供了一种污水处理系统,以解决现有技术中存在的技术缺陷。

2、为实现上述目的,本公开采用了如下技术方案:

3、本公开提供一种污水处理系统,包括:

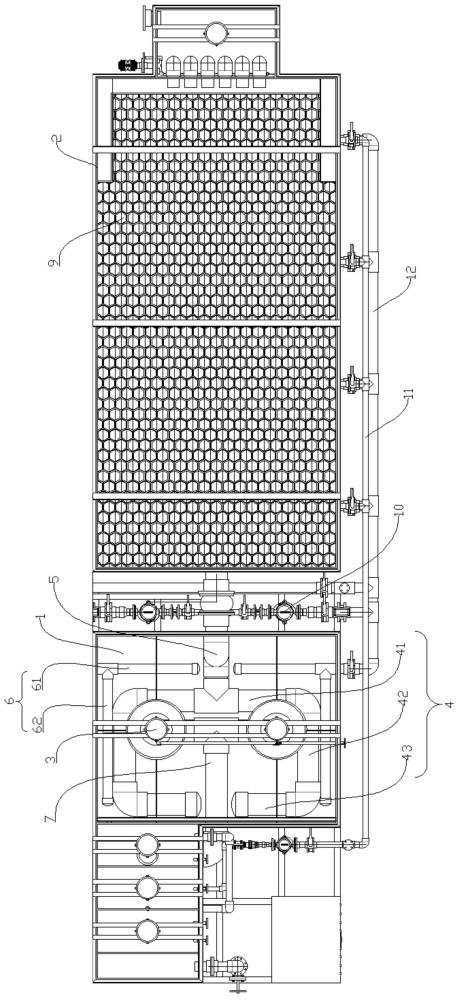

4、絮凝区及沉淀区,所述絮凝区中设置有导流筒,外部的污水被配置为经导流筒流入絮凝区;

5、第一管道,所述第一管道设置在絮凝区的底部,且被构造为呈环绕设置在所述导流筒外侧的环状结构,所述第一管道的底部设置有用于吸入泥水混合物的进液孔;所述第一管道在靠近所述沉淀区的一侧设置有连通管道;所述连通管道被配置为用于将所述第一管道中的泥水混合物输送至所述沉淀区;

6、第二管道,所述第二管道设置在絮凝区的底部,且被构造为沿着所述第一管道的外侧延伸至邻近所述絮凝区角落的位置,所述第二管道底部设置有吸泥孔,所述第二管道被配置为用于通过所述吸泥孔将絮凝区底部的污泥排出。

7、在本公开的一个实施例中,所述第一管道呈非封闭的环状结构,其具有沿第一方向延伸的第一部分,以及由第一部分两端分别向第二方向延伸的第二部分;还包括第三部分,所述第三部分被构造为分别由所述两个第二部分的自由端沿第一方向相向延伸,且不连通。

8、在本公开的一个实施例中,所述进液孔被配置为沿着所述第一管道的延伸方向排布。

9、在本公开的一个实施例中,所述第三部分设置在絮凝区远离所述沉淀区的一侧。

10、在本公开的一个实施例中,所述絮凝区中还设置有进水管道,所述进水管道被构造为由两个第三部分自由端之间的位置延伸至与所述导流筒连通。

11、在本公开的一个实施例中,所述第二管道包括位于所述第二部分外侧,且沿第二方向延伸至所述絮凝区角落的第二段,以及位于所述第一部分外侧,且沿第一方向延伸至所述絮凝区中部区域的第一段;所述吸泥孔被配置为沿着所述第二管道的延伸方向排布。

12、在本公开的一个实施例中,所述第二管道设置有两个,两个所述第二管道对称分布在絮凝区的两侧。

13、在本公开的一个实施例中,所述沉淀区包括斜管组件,以及位于斜管组件下方的集泥斗,所述集泥斗呈楔形,且所述集泥斗的底面积为100-1600平方厘米。

14、在本公开的一个实施例中,所述集泥斗的侧壁与所述沉淀区底部的倾角为50-70°。

15、在本公开的一个实施例中,还包括排泥管道,所述排泥管道被配置为分别与所述集泥斗、第二管道连通;所述排泥管道上位于所述絮凝区与所述沉淀区之间的位置设置有排泥泵,所述排泥泵被配置为用于将所述第二管道和所述集泥斗中的污泥泵入排泥管道。

16、本公开所提供的污水处理系统,由于第一管道和第二管道的设置,使得污水从絮凝区均匀进入到沉淀区,避免了因水流不均导致的污泥累积,还减少了存储在污水处理系统的死角中的污泥积累,使得污水处理系统产水悬浮物浊度降低,保证了污水处理系统的连续稳定运行。

17、通过以下参照附图对本公开的示例性实施例的详细描述,本公开的其它特征及其优点将会变得清楚。

技术特征:

1.一种污水处理系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,所述第一管道(4)呈非封闭的环状结构,其具有沿第一方向延伸的第一部分(41),以及由第一部分(41)两端分别向第二方向延伸的第二部分(42);还包括第三部分(43),所述第三部分(43)被构造为分别由所述两个第二部分(42)的自由端沿第一方向相向延伸,且不连通。

3.根据权利要求2所述的污水处理系统,其特征在于,所述进液孔被配置为沿着所述第一管道(4)的延伸方向排布。

4.根据权利要求2所述的污水处理系统,其特征在于,所述第三部分(43)设置在絮凝区(1)远离所述沉淀区(2)的一侧。

5.根据权利要求2所述的污水处理系统,其特征在于,所述絮凝区(1)中还设置有进水管道(7),所述进水管道(7)被构造为由两个第三部分(43)自由端之间的位置延伸至与所述导流筒(3)连通。

6.根据权利要求2所述的污水处理系统,其特征在于,所述第二管道(6)包括位于所述第二部分(42)外侧,且沿第二方向延伸至所述絮凝区(1)角落的第二段(62),以及位于所述第一部分(41)外侧,且沿第一方向延伸至所述絮凝区(1)中部区域的第一段(61);所述吸泥孔被配置为沿着所述第二管道(6)的延伸方向排布。

7.根据权利要求2所述的污水处理系统,其特征在于,所述第二管道(6)设置有两个,两个所述第二管道(6)对称分布在絮凝区(1)的两侧。

8.根据权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,所述沉淀区(2)包括斜管组件(9),以及位于斜管组件(9)下方的集泥斗(8),所述集泥斗(8)呈楔形,且所述集泥斗(8)的底面积为100-1600平方厘米。

9.根据权利要求8所述的污水处理系统,其特征在于,所述集泥斗(8)的侧壁与所述沉淀区(2)底部的倾角为50-70°。

10.根据权利要求9所述的污水处理系统,其特征在于,还包括排泥管道(12),所述排泥管道(12)被配置为分别与所述集泥斗(8)、第二管道(6)连通;所述排泥管道(12)上位于所述絮凝区(1)与所述沉淀区(2)之间的位置设置有排泥泵(10),所述排泥泵(10)被配置为用于将所述第二管道(6)和所述集泥斗(8)中的污泥泵入排泥管道(12)。

技术总结

本公开涉及一种污水处理系统,包括絮凝区及沉淀区、第一管道和第二管道,第一管道设置在絮凝区的底部,且被构造为呈环绕设置在导流筒外侧的环状结构,第一管道的底部设置有用于吸入泥水混合物的进液孔;第一管道在靠近沉淀区的一侧设置有连通管道;连通管道被配置为用于将第一管道中的泥水混合物输送至沉淀区;第二管道设置在絮凝区的底部,且被构造为沿着第一管道的外侧延伸至邻近絮凝区角落的位置,第二管道底部设置有吸泥孔,第二管道被配置为用于通过吸泥孔将絮凝区底部的污泥排出。本公开所提供的污水处理系统,减少了污泥的累积,使得污水处理系统产水悬浮物浊度降低,保证了污水处理系统的连续稳定运行。

技术研发人员:余占军,赛世杰,郝春霞,刘丹茹,郝利平,刘慧,郑阳,李买军,贺蓉,王蓉,杨洁,沈宏乾,李鹏

受保护的技术使用者:内蒙古滟晴环境技术有限公司

技术研发日:20231215

技术公布日:2024/3/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!