均衡排泥装置的制作方法

本技术涉及排泥装置相关,具体为均衡排泥装置。

背景技术:

1、在自来水净化中,现行主流的净化工艺都是采用絮凝+沉淀+过滤+消毒工艺,其杂质经絮凝后形成大颗粒的絮状物并在沉淀池中沉降,为保证净化系统的正常运行,其沉降的杂质必须及时、彻底的排出,故要求其排泥系统必须稳定可靠,但是在实际进行排泥作业时,该进行排泥的排泥管容易杂质而堵塞,进而导致排泥不彻底,同时在进行排泥作业时,为减少排泥管数量,一般的方法都是加大集泥斗直径,但是这种方式会导致集泥斗上容易产生淤积,影响排泥效果。

2、为此,提出均衡排泥装置。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供均衡排泥装置,具备均衡排泥的效果。

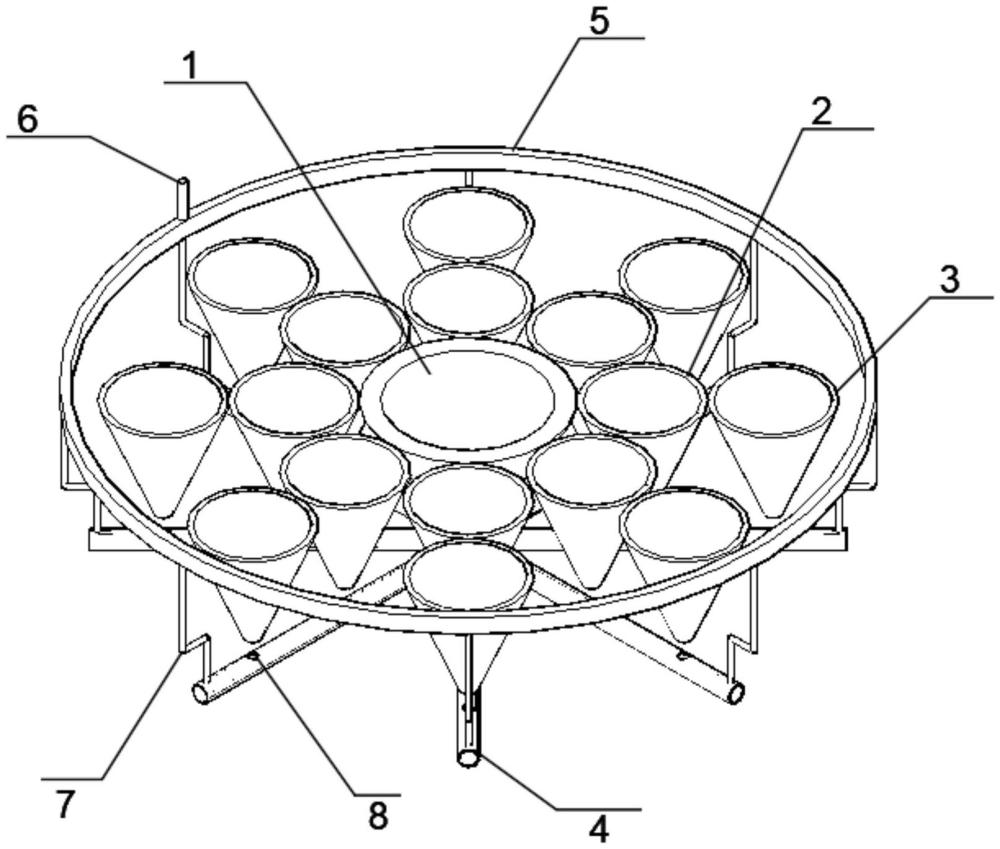

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:均衡排泥装置,包括内吸泥斗、第一外吸泥斗、第二外吸泥斗、排泥管、集水环管、入水管和分流管,所述内吸泥斗位于排泥罐的内部中心处,所述内吸泥斗的外侧呈环形等距设置有八组第一外吸泥斗,所述第一外吸泥斗的外侧设置有呈环形等距安装在内吸泥斗外侧的另外八组第二外吸泥斗,相邻的所述第一外吸泥斗和第二外吸泥斗的底部设置有延伸至内吸泥斗底部侧面的排泥管,所述内吸泥斗、第一外吸泥斗和第二外吸泥斗顶部的外侧安装有位于排泥装置内顶部集水环管,所述集水环管的顶部安装有入水管,所述集水环管的底部安装有延伸至排泥管内部的分流管。

3、作为一种优选方案,所述第一外吸泥斗和第二外吸泥斗结构形状相同,所述内吸泥斗、第一外吸泥斗和第二外吸泥斗均设置为上宽下窄的圆台形。

4、作为一种优选方案,所述排泥管的内部开设有吸泥口,所述吸泥口的大小与第一外吸泥斗和第二外吸泥斗底部的开口大小相匹配,所述分流管位于吸泥口的外侧。

5、作为一种优选方案,所述分流管设置有八组且与第一外吸泥斗、第二外吸泥斗和排泥管一一对应。

6、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该均衡排泥的效果,通过若干第一外吸泥斗和第二外吸泥斗的设计,可在进行排泥作业时,在保证排泥效果的同时提升排泥的速度和均衡性,并且配合集水环管、入水管和分流管的设计,可在对每组排泥管进行排泥时,对该排泥管导入一定的水,避免杂质和淤泥粘连在一起,造成堵塞,进一步提升了排泥的效果和效率。

技术特征:

1.均衡排泥装置,包括内吸泥斗(1)、第一外吸泥斗(2)、第二外吸泥斗(3)、排泥管(4)、集水环管(5)、入水管(6)和分流管(7),其特征在于:所述内吸泥斗(1)位于排泥罐的内部中心处,所述内吸泥斗(1)的外侧呈环形等距设置有八组第一外吸泥斗(2),所述第一外吸泥斗(2)的外侧设置有呈环形等距安装在内吸泥斗(1)外侧的另外八组第二外吸泥斗(3),相邻的所述第一外吸泥斗(2)和第二外吸泥斗(3)的底部设置有延伸至内吸泥斗(1)底部侧面的排泥管(4),所述内吸泥斗(1)、第一外吸泥斗(2)和第二外吸泥斗(3)顶部的外侧安装有位于排泥装置内顶部集水环管(5),所述集水环管(5)的顶部安装有入水管(6),所述集水环管(5)的底部安装有延伸至排泥管(4)内部的分流管(7)。

2.根据权利要求1所述的均衡排泥装置,其特征在于:所述第一外吸泥斗(2)和第二外吸泥斗(3)结构形状相同,所述内吸泥斗(1)、第一外吸泥斗(2)和第二外吸泥斗(3)均设置为上宽下窄的圆台形。

3.根据权利要求1所述的均衡排泥装置,其特征在于:所述排泥管(4)的内部开设有吸泥口(8),所述吸泥口(8)的大小与第一外吸泥斗(2)和第二外吸泥斗(3)底部的开口大小相匹配,所述分流管(7)位于吸泥口(8)的外侧。

4.根据权利要求1所述的均衡排泥装置,其特征在于:所述分流管(7)设置有八组且与第一外吸泥斗(2)、第二外吸泥斗(3)和排泥管(4)一一对应。

技术总结

本技术公开了均衡排泥装置,包括内吸泥斗、第一外吸泥斗、第二外吸泥斗、排泥管、集水环管、入水管和分流管,所述内吸泥斗位于排泥罐的内部中心处,所述内吸泥斗的外侧呈环形等距设置有八组第一外吸泥斗,所述第一外吸泥斗的外侧设置有呈环形等距安装在内吸泥斗外侧的另外八组第二外吸泥斗;该均衡排泥的效果,通过若干第一外吸泥斗和第二外吸泥斗的设计,可在进行排泥作业时,在保证排泥效果的同时提升排泥的速度和均衡性,并且配合集水环管、入水管和分流管的设计,可在对每组排泥管进行排泥时,对该排泥管导入一定的水,避免杂质和淤泥粘连在一起,造成堵塞,进一步提升了排泥的效果和效率。

技术研发人员:吴祖桃,林功钻

受保护的技术使用者:厦门立源环保科技有限公司

技术研发日:20230516

技术公布日:2024/1/22

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!