微流控芯片的制作方法

本技术属于微流控芯片,具体涉及一种微流控芯片。

背景技术:

1、在基因检测中,传统的lamp扩增反应基于pcr管配合大型的温控仪器来实现,设备的成本较高,无法实现便携式。微流控芯片结构简单体积小,且相比于传统的pcr管内的反应,使用微流控芯片能更大的隔绝样本之间的气溶胶污染。基于微流控芯片能够实现更多的功能,例如液体的混合过滤,微流控芯片也能与生物传感器相结合将生物信号转化为电信号进行检测,同时也降低了操作的复杂性减少对操作人员专业性的要求。

2、在实施lamp扩增反应中,一般是将装有样本的芯片放入检测设备中,检测设备上的加热装置对芯片反应腔部位进行外加热。对反应腔内部的温度检测有直接检测和间接检测,直接检测可以利用红外测温仪等仪器测量芯片对应反应腔的外表面温度,但是,该种温度检测方式容易受到环境介质例如空气的影响,导致实时检测的温度误差较大;间接检测通过测量加热装置的温度并进行控制,根据热力学定律芯片最终会到达相同的温度,但是实际上芯片最终的温度与加热装置有一定的温差,而且这个温差随着外界环境的变化而变化不容易控制,因此容易导致实验结果不准确。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种微流控芯片,便于对芯片内直接测温,以克服现有测温方式实时检测的温度误差较大,容易导致实验结果不准确的技术问题。

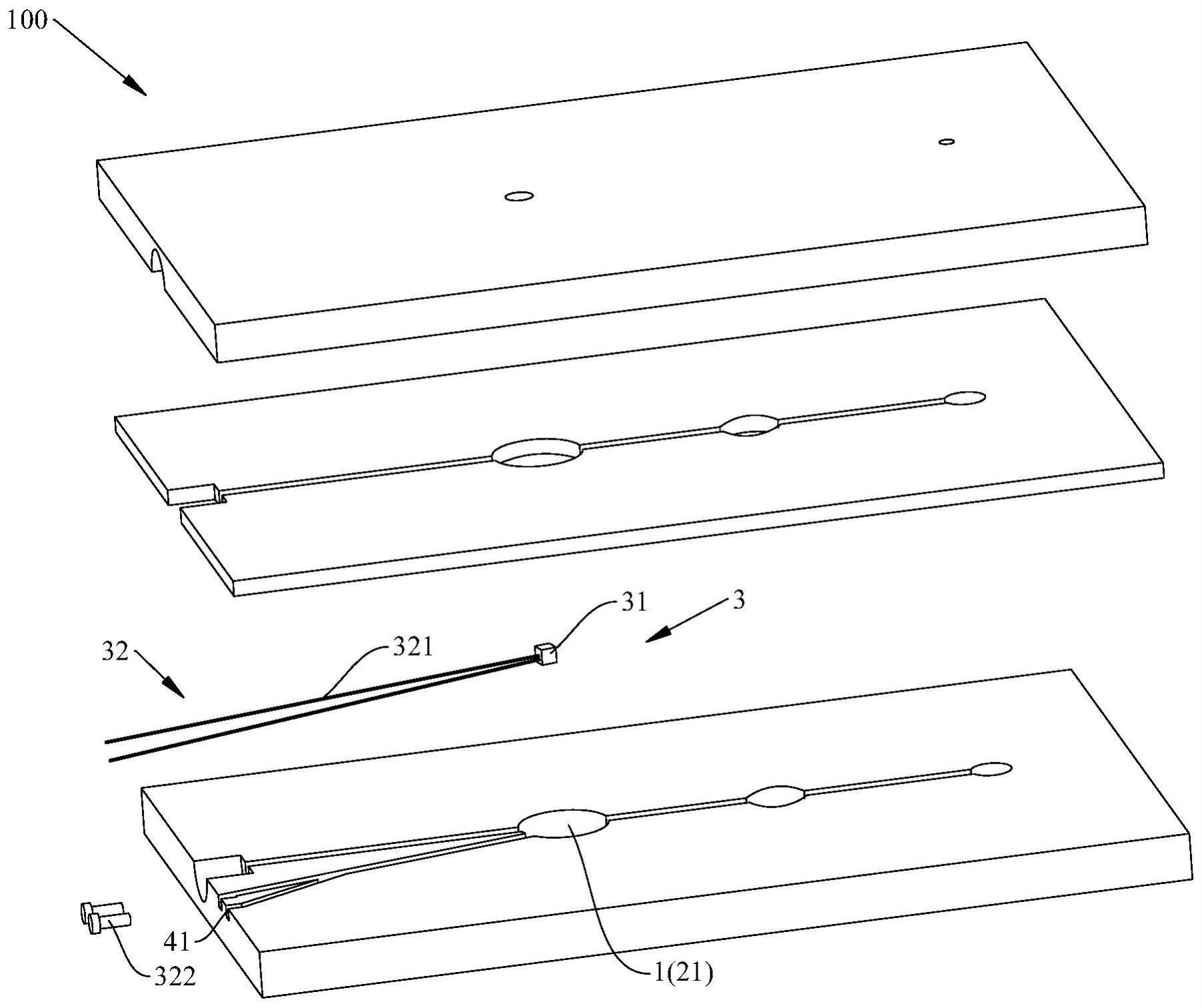

2、为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种微流控芯片,包括:测温腔,位于芯片本体内;温度传感器,其测温部位于测温腔内,与测温部连接的导体部伸出至芯片本体外。

3、进一步的,所述测温腔是反应腔;或者所述测温腔位于反应腔的一侧,且测温腔内设置有填料。

4、进一步的,所述导体部包括导线和端子;所述导线的两端分别连接端子和测温部。

5、进一步的,所述芯片本体的一端设置有与端子一一对应的第一凹槽;所述端子容纳于相应第一凹槽内。

6、进一步的,所述芯片本体内还设置有若干流道单元;所述流道单元包括:反应腔;进液通道,其一端与反应腔连通,另一端与进液口连通;进气通道,其一端与反应腔连通,另一端与进气口连通,且进气通道和反应腔之间设置有单向阀;过滤腔,其内部被过滤件分隔为上腔室和下腔室,所述上腔室与反应腔连通;检测腔,与反应腔连通;控制腔,其一侧与检测腔连通,另一侧与排气口连通。

7、进一步的,所述芯片本体上还设置有安装槽,用于容纳连接件。

8、进一步的,所述安装槽位于芯片本体的中部。

9、进一步的,所述芯片本体的一端设置有与进气口一一对应的第二凹槽;所述进气口与相应的第二凹槽连通;以及所述第二凹槽内设置有与进气口连通的接头。

10、进一步的,所述导体部伸出芯片本体外的端部与第二凹槽位于芯片本体的同一端。

11、进一步的,所述流道单元的数量为至少两个,且分别位于安装槽的两侧。

12、本实用新型的有益效果是,本实用新型的微流控芯片的芯片本体内设置有测温腔和温度传感器;其中,测温腔可以直接是反应腔,也可以是设置在反应腔一侧,与反应腔同步受热;温度传感器的测温部位于测温腔内,与测温部连接的导体部伸出至芯片本体外与检测设备电连接,可以直接获取芯片内部的温度,克服了采用红外测温仪测温容易受空气影响测温结果的缺陷。

13、本实用新型的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点在说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

14、为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

技术特征:

1.一种微流控芯片,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的微流控芯片,其特征在于,

4.根据权利要求1~3任一项所述的微流控芯片,其特征在于,

5.根据权利要求4所述的微流控芯片,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的微流控芯片,其特征在于,

7.根据权利要求4所述的微流控芯片,其特征在于,

8.根据权利要求7所述的微流控芯片,其特征在于,

9.根据权利要求4所述的微流控芯片,其特征在于,

技术总结

本技术属于微流控芯片技术领域,具体涉及一种微流控芯片。本微流控芯片包括:测温腔,位于芯片本体内;温度传感器,其测温部位于测温腔内,与测温部连接的导体部伸出至芯片本体外。本技术的有益效果是,本技术的微流控芯片的芯片本体内设置有测温腔和温度传感器;其中,测温腔可以直接是反应腔,也可以是设置在反应腔一侧,与反应腔同步受热;温度传感器的测温部位于测温腔内,与测温部连接的导体部伸出至芯片本体外与检测设备电连接,可以直接获取芯片内部的温度,克服了现有测温方式实时检测的温度误差较大的缺陷。

技术研发人员:关国良,陈巧玲,金诚,朱子明

受保护的技术使用者:常州先趋医疗科技有限公司

技术研发日:20230612

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!