气油水协同储能供能系统的制作方法

本发明涉及矿藏开发领域,具体地涉及一种气油水协同储能供能系统。

背景技术:

1、我国油气藏的地下流体资源一般均饱含油气水三种流体,三种流体中的天然气、原油、地层水的热能都是我们可以直接利用的能源;地下的三种流体均是高压载体,是可以利用“压”力发电的主要介质,是可以转换为电能的潜在能源。

2、根据国际天然气联盟igu经验,天然气对外依存度超过45%,相对应储气库工作气量储备占消费量比例将达到或超过23%,目前中国占比4%的工作气量仅用于冬季调峰保供,远远不能满足我国对储气库的需要,未来我国地下储气库建设任重道远。储油库尚处于探索阶段,根本无法满足战略储备需要。传统的储库库址选择以衰竭气藏为主,没有更多的库址进行储气库和储油库建设,为此,需要拓展新的储库类型,油气开发过程中与储油库/储气库协同建设的创建方案可以很好的提高油气采出程度和储库的调峰能力。

3、根据中国知网cnki、国外文献以及国际天然气联盟igu等资料调研显示,地下储气库以衰竭油气藏为主(《中国天然气地下储气库》,马新华,丁国生等编著)。2021年,江同文、王锦芳等在《石油勘探与开发》“天然气顶部重力驱油储气一体化建库技术”、《天然气工业》“地下储气库与天然气驱油协同建设实践与认识”围绕油藏型储气库与天然气驱油协同(一体化)建设只是考虑了驱油和储气库的需要,并没有考虑地下储油库建设。另外,储油库一般以盐穴、油罐等为主,并没有以油藏为基础的储油库的先例。

4、目前,受限于二氧化碳捕集成本高、捕集过程碳排放量大、气源缺乏等因素,ccus产业未能大规模工业化推广。化工厂、电厂、燃煤等排放的烟道气是二氧化碳源头。将烟道气注入地下储层,不同组分的烟道气进入储层多孔介质,分子筛效应下,多孔介质可以作为烟道气不同分子的天然处理装置,既能满足埋存二氧化碳,又能为油气水藏提供地层能量。烟道气形成的气顶大幅度增加地层能量,对油藏进行气顶驱动,从而提高采收率。尤其是对于已开发的油藏,凭借油气重力分异作用对分散的剩余油进行二次聚集,形成含油饱和度更高的新油藏,这类油藏便是人工改善油气藏,或者叫做人工培育油气藏。如果这类油藏是濒临废弃的油藏,烟道气驱后,重力分异和分子筛作用下的新油藏,含油饱和度更高、溶解气油比更高、地层能量更高、粘度更低,利用水平井进行挖潜剩余油,可以获得更高的产油量和采收率,起到天然储油库的作用,可以解决我国原油供应弹性弱的困境,提高应急状态下原油生产能力。

5、目前,我国水力发电,均是利用地面水的位置差带来的势能,进行水力发电,还没有利用地下高压流体的势能进行压力发电。由于油气水(地热)用户使用的都是近常压流体,因此,油气田开发过程中,采出的高压流体输送到用户手中,还需要通过减压阀进行减压,造成了采出高压流体能量的浪费。高压流体到近常压流体之间的压力差,是可以利用“压”力发电的主要介质,是可以转换为电能的潜在能源。

6、另外,目前国际上核废料的埋存,采用地面挖掘矿坑,再用水泥封存,操作复杂。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种气油水协同储能供能系统,以增加储气库、储油库和储能库的库址选择范围,提升相应油气田的采出程度、采收率,以及提高储气库、储油库和储能库的采出程度及调峰能力。

2、为了实现上述目的,本发明提供一种气油水协同储能供能系统,其中,所述气油水协同储能供能系统包括:设置于地层中的储藏空间,所述储藏空间具有储水层、储油层和储气层;与所述储藏空间连通的气井、油井和水井;连通于所述油井的采油管线;连通于所述水井的采水管线;连通于所述采油管线和所述采水管线的能量转换设备和储存容器。

3、可选择的,所述气井设置为能够向所述储藏空间中注入和采出天然气,所述气油水协同储能供能系统包括连通于所述气井的采气管线,所述采气管线连通于所述能量转换设备和所述储存容器。

4、可选择的,所述气油水协同储能供能系统还包括分离塔,所述采水管线、所述采油管线和所述采气管线连通于所述分离塔。

5、可选择的,所述气油水协同储能供能系统还包括水轮机和传动连接于所述水轮机的发电机,所述采水管线和所述采油管线连通于所述水轮机。

6、可选择的,所述气油水协同储能供能系统还包括换热器,所述采水管线、所述采油管线和所述采气管线连通于所述换热器。

7、可选择的,所述采油管线设置有位于所述换热器上游的除砂器和位于所述换热器下游的温度计和压力计。

8、可选择的,所述油井设置为能够向所述储藏空间中注入和采出油藏,所述水井设置为能够向所述储藏空间中注入和采出换热水。

9、可选择的,所述储藏空间包括从上向下设置的储气层、储油层和储水层,所述气井的下端设置在所述储气层,所述油井的下端设置在所述储油层,所述水井的下端设置在所述储水层。

10、可选择的,所述气井、所述油井和所述水井中的至少一个设置为能够向所述储藏空间中注入核材料或核废料。

11、可选择的,所述气井设置为能够向所述储藏空间中注入废气。

12、可选择的,所述储藏空间包括从上向下设置的储气层、储油层和储水层,所述气井设置为能够向所述储气层中注入废气,并且设置为能够向所述储油层中注入废气,以通过油藏过滤所述废气。

13、可选择的,所述气油水协同储能供能系统还包括分离塔,所述采水管线和所述采油管线连通于所述分离塔。

14、可选择的,所述气油水协同储能供能系统还包括水轮机和传动连接于所述水轮机的发电机,所述采水管线和所述采油管线连通于所述水轮机。

15、可选择的,所述气油水协同储能供能系统还包括换热器,所述采水管线和所述采油管线连通于所述换热器。

16、可选择的,所述采油管线设置有位于所述换热器上游的除砂器和位于所述换热器下游的温度计和压力计。

17、可选择的,所述油井设置为能够向所述储藏空间中注入和采出油藏,所述水井设置为能够向所述储藏空间中注入和采出换热水。

18、通过上述技术方案,可以利用在地层中天然形成的储藏空间来储藏油藏、气体和水,实现矿藏的保存,可以提高矿藏储存的调峰能力,提高采出程度,根据需要实现能量的存储以及供应。

技术特征:

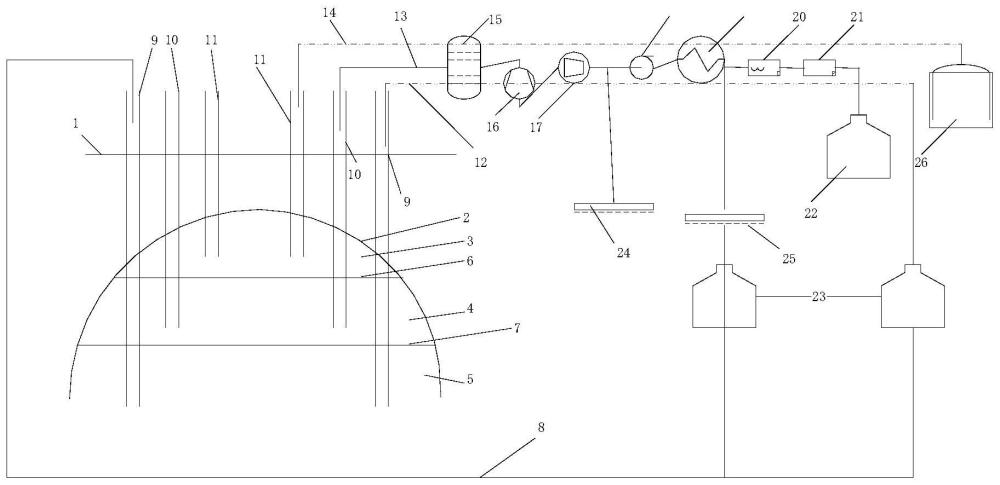

1.一种气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气油水协同储能供能系统包括:设置于地层中的储藏空间,所述储藏空间具有储水层(5)、储油层(4)和储气层(3);与所述储藏空间连通的气井(11)、油井(10)和水井(9);连通于所述油井(10)的采油管线(13);连通于所述水井(9)的采水管线(12);连通于所述采油管线(13)和所述采水管线(12)的能量转换设备和储存容器。

2.根据权利要求1所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气井(11)设置为能够向所述储藏空间中注入和采出天然气,所述气油水协同储能供能系统包括连通于所述气井(11)的采气管线(14),所述采气管线(14)连通于所述能量转换设备和所述储存容器。

3.根据权利要求2所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气油水协同储能供能系统还包括分离塔(15),所述采水管线(12)、所述采油管线(13)和所述采气管线(14)连通于所述分离塔(15)。

4.根据权利要求3所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气油水协同储能供能系统还包括水轮机(16)和传动连接于所述水轮机(16)的发电机(17),所述采水管线(12)和所述采油管线(13)连通于所述水轮机(16)。

5.根据权利要求3所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气油水协同储能供能系统还包括换热器(19),所述采水管线(12)、所述采油管线(13)和所述采气管线(14)连通于所述换热器(19)。

6.根据权利要求5所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述采油管线(13)设置有位于所述换热器(19)上游的除砂器(18)和位于所述换热器(19)下游的温度计(20)和压力计(21)。

7.根据权利要求2所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述油井(10)设置为能够向所述储藏空间中注入和采出油藏,所述水井(9)设置为能够向所述储藏空间中注入和采出换热水。

8.根据权利要求2所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述储藏空间包括从上向下设置的储气层(3)、储油层(4)和储水层(5),所述气井(11)的下端设置在所述储气层(3),所述油井(10)的下端设置在所述储油层(4),所述水井(9)的下端设置在所述储水层(5)。

9.根据权利要求1所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气井(11)、所述油井(10)和所述水井(9)中的至少一个设置为能够向所述储藏空间中注入核材料或核废料。

10.根据权利要求1所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气井(11)设置为能够向所述储藏空间中注入废气。

11.根据权利要求10所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述储藏空间包括从上向下设置的储气层(3)、储油层(4)和储水层(5),所述气井(11)设置为能够向所述储气层(3)中注入废气,并且设置为能够向所述储油层(4)中注入废气,以通过油藏过滤所述废气。

12.根据权利要求11所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气油水协同储能供能系统还包括分离塔(15),所述采水管线(12)和所述采油管线(13)连通于所述分离塔(15)。

13.根据权利要求11所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气油水协同储能供能系统还包括水轮机(16)和传动连接于所述水轮机(16)的发电机(17),所述采水管线(12)和所述采油管线(13)连通于所述水轮机(16)。

14.根据权利要求11所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述气油水协同储能供能系统还包括换热器(19),所述采水管线(12)和所述采油管线(13)连通于所述换热器(19)。

15.根据权利要求14所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述采油管线(13)设置有位于所述换热器(19)上游的除砂器(18)和位于所述换热器(19)下游的温度计(20)和压力计(21)。

16.根据权利要求11所述的气油水协同储能供能系统,其特征在于,所述油井(10)设置为能够向所述储藏空间中注入和采出油藏,所述水井(9)设置为能够向所述储藏空间中注入和采出换热水。

技术总结

本发明涉及矿藏开发领域,公开了一种气油水协同储能供能系统,所述气油水协同储能供能系统包括:设置于地层中的储藏空间,所述储藏空间具有储水层(5)、储油层(4)和储气层(3);与所述储藏空间连通的气井(11)、油井(10)和水井(9);连通于所述油井(10)的采油管线(13);连通于所述水井(9)的采水管线(12);连通于所述采油管线(13)和所述采水管线(12)的能量转换设备和储存容器。通过上述技术方案,可以利用在地层中天然形成的储藏空间来储藏油藏、气体、水和核材料,实现矿藏的保存,可以提高矿藏储存的调峰能力,提高采出程度,实现核材料、核废料的地质封存,根据需要实现能量的存储以及供应。

技术研发人员:江同文,何东博,王锦芳,王琦,王正茂,位云生,白军辉,李彬,胡占群,李保柱,黄志佳,邹存友,郝明强,完颜祺琪,夏静

受保护的技术使用者:中国石油天然气股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/19

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!