隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构及施工方法与流程

本发明属于隧道防护结构,涉及一种隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构。

背景技术:

1、岩溶地质现象普遍存在于云贵高原,而现有隧道穿越岩溶这一不良地质的技术手段多是采用桩基托梁、板桥式结构形成隧道底部基础,采用管棚注浆方式进行拱部支护形成护拱通过溶洞。但是针对隧道开挖遇到可流失砂层岩溶充填型溶洞所带来的大量涌泥涌砂,造成的隧道衬砌排水系统失效情况,并未形成针对性的技术手段和防护工艺。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是提供一种隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,以有效解决岩溶隧道施工中出现的掌子面不稳定、突水突泥、围岩破碎、支护结构刚度不足和渗水流砂等问题,保障隧道后期运营安全。

2、本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

3、本发明隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:包括超前支护结构、咬合桩加固体、初期支护结构和防水防流砂衬砌结构;所述超前支护结构包括隧道围岩开挖过程中向隧道前进方向在拱部、边墙范围施作的大管棚和双层小导管,以及由掌子面向隧道前进方向循环施作的注浆帷幕,形成对不良地段岩土体进行加固的稳定加固圈;所述初期支护结构随开挖进程施作于隧道围岩上;所述咬合桩加固体是在初期支护结构达到设计强度后施作于隧底,向下穿过可流失砂层且下端嵌入基岩内,形成对隧底的全方位加固;所述防水防流砂衬砌结构坐落于咬合桩加固体的顶部,与咬合桩加固体形成复合结构。

4、所述防水防流砂衬砌结构包括防排水结构和二次衬砌结构,防排水结构包括对二次衬砌结构形成全环包裹的土工布、防水板;所述二次衬砌结构由底板承台、二次衬砌上部结构构成,采用防水混凝土,其抗渗等级不低于p10。

5、本发明所要解决的另一技术问题是提供上述隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构的施工方法,该方法包括如下步骤:

6、步骤一,隧道围岩开挖,根据掌子面及超前地质预报情况,向隧道前进方向在拱部、边墙范围选择施作大管棚和双层小导管;由掌子面设置外轮廓嵌入正洞开挖线的混凝土止浆墙,由混凝土止浆墙向隧道前进方向施作注浆帷幕,混凝土止浆墙和注浆帷幕按照地质情况循环设置;

7、步骤二,施作初期支护结构,在隧道围岩开挖过程中同步对成型的隧洞施作初期支护结构;

8、步骤三,隧底施工,初期支护结构达到设计强度后,在隧底施作向下穿过可流失砂层且下端嵌入基岩内的咬合桩加固体;

9、步骤四,施作防水防流砂衬砌结构,在初期支护结构内侧进行防排水结构和二次衬砌结构施工。

10、本发明的有益效果是,针对传统岩溶隧道支护结构由支护结构和衬砌结构组成时,未考虑隧道伴有可流失砂充填物条件及其所带来的基础、周身围岩不稳定等问题,设计了一种既能有效控制围岩变形,防止围岩出现渗水渗砂,又能与上部结构共同受力,并良好解决可流失砂层充填物岩溶隧道基础不稳定问题的防护结构,保证穿越可流失砂层充填物岩溶隧道施工及后期运营安全;施工能简便,能有效加快隧道施工进度。

技术特征:

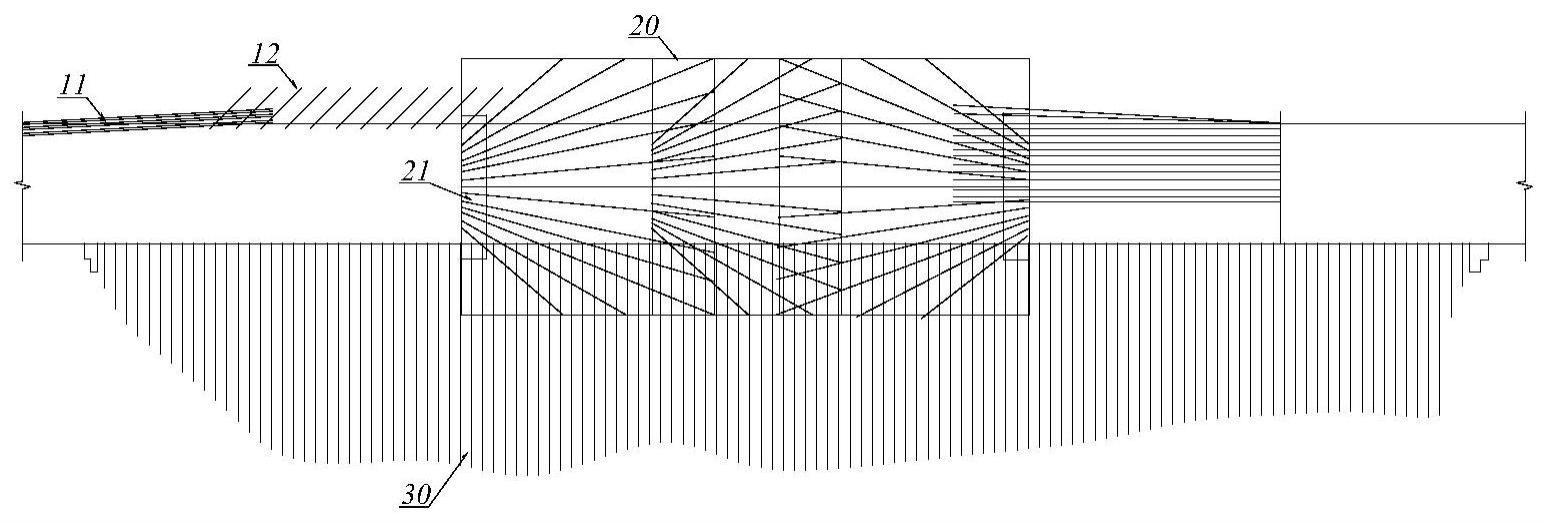

1.隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:包括超前支护结构、咬合桩加固体(30)、初期支护结构(40)和防水防流砂衬砌结构;所述超前支护结构包括隧道围岩开挖过程中向隧道前进方向在拱部、边墙范围施作的大管棚(11)和双层小导管(12),以及由掌子面向隧道前进方向循环施作的注浆帷幕(20),形成对不良地段岩土体进行加固的稳定加固圈;所述初期支护结构(40)随开挖进程施作于隧道围岩上;所述咬合桩加固体(30)是在初期支护结构(40)达到设计强度后施作于隧底,向下穿过可流失砂层且下端嵌入基岩内,形成对隧底的全方位加固;所述防水防流砂衬砌结构坐落于咬合桩加固体(30)的顶部,与咬合桩加固体(30)形成复合结构。

2.如权利要求1所述的隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:所述防水防流砂衬砌结构包括防排水结构(50)和二次衬砌结构,防排水结构(50)包括对二次衬砌结构形成全环包裹的土工布、防水板;所述二次衬砌结构由底板承台(61)、二次衬砌上部结构(62)构成,采用防水混凝土,其抗渗等级不低于p10。

3.如权利要求2所述的隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:所述防排水结构(50)还包括二次衬砌纵向施工缝防水结构、二次衬砌环向施工缝防水结构;所述二次衬砌纵向施工缝防水结构包括于纵向施工缝处在衬砌厚度内靠外缘不小于100mm处全长设置的遇水膨胀橡胶止水带,和在中间部位设置的全长设置中埋式钢边止水带;所述二次衬砌环向施工缝防水结构包括在衬砌内壁全环留槽嵌入的聚硫密封胶,在中间部位全环设置的中埋式橡胶止水带。

4.如权利要求1所述的隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:所述咬合桩加固体(30)由沿线路方面交错设置的奇数排咬合桩(31)、偶数排咬合桩(32)构成,各奇数排咬合桩(31)、偶数排咬合桩(32)由若干大直径混凝土旋喷桩(33)组成,任意相邻大直径混凝土旋喷桩(33)之间轮廓内相交叠加形成咬合,任意相邻三根旋喷桩之间轮廓内中间相交叠加形成咬合,各大直径混凝土旋喷桩(33)桩底嵌入基岩内。

5.如权利要求4所述的隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:所述大直径混凝土旋喷桩(33)的直径为120cm,任意相邻奇数排咬合桩(31)、偶数排咬合桩(42)的桩间距为86.6cm,任意相邻大直径混凝土旋喷桩(33)之间咬合20cm,任意相邻三根相邻大直径混凝土旋喷桩(33)之间咬合7cm;各大直径混凝土旋喷桩(33)桩底嵌入基岩0.5m。

6.如权利要求1所述的隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:所述掌子面处设置其外轮廓嵌入正洞开挖线50cm的混凝土止浆墙(21),在混凝土止浆墙(21)墙面上在径向间隔的若干环线上周向间隔设置注浆孔。

7.如权利要求1所述的隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构,其特征是:所述大管棚(11)直径为φ89mm,环向间距为30cm,单根长25m,管棚内设钢筋笼;双层小导管(12)直径为φ42mm,呈大外插角设置于大管棚(11)间,对不良地段岩土体进行注浆加固。

8.如权利要求1至7含意一项所述隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构的施工方法,包括如下步骤:

技术总结

一种隧道穿越可流失砂层岩溶充填物的防护结构及施工方法,以有效解决岩溶隧道施工中出现的掌子面不稳定、突水突泥、围岩破碎、支护结构刚度不足和渗水流砂等问题。超前支护结构包括隧道围岩开挖过程中向隧道前进方向在拱部、边墙范围施作的大管棚和双层小导管,以及由掌子面向隧道前进方向循环施作的注浆帷幕;初期支护结构随开挖进程施作于隧道围岩上。咬合桩加固体是在初期支护结构达到设计强度后施作于隧底,向下穿过可流失砂层且下端嵌入基岩内。防水防流砂衬砌结构坐落于咬合桩加固体的顶部,与咬合桩加固体形成复合结构。

技术研发人员:方钱宝,王小浪,牛国栋,逄迎生,康力,田思明,蒋帅,丛靖,王桐

受保护的技术使用者:中铁二院贵阳勘察设计研究院有限责任公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!