一种硐室加固结构及硐室加固方法

本发明涉及硐室加固,更具体地,涉及一种硐室加固结构、一种硐室加固方法。

背景技术:

1、在矿山的开采过程中,采空区会形成水平硐室。这些水平硐室的埋深较浅,岩石胶结良好,但其上覆岩石的埋深较浅,在压气蓄能过程中(即硐室内的气压可达几个兆帕),上覆岩石的稳定性不能保证,可能导致岩石的破碎、断裂,极易发生安全事故,为硐室的使用带来一系列问题。

2、由此,亟需一种新的技术方案以解决上述技术问题。

技术实现思路

1、在

技术实现要素:

部分中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本发明的发明内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。

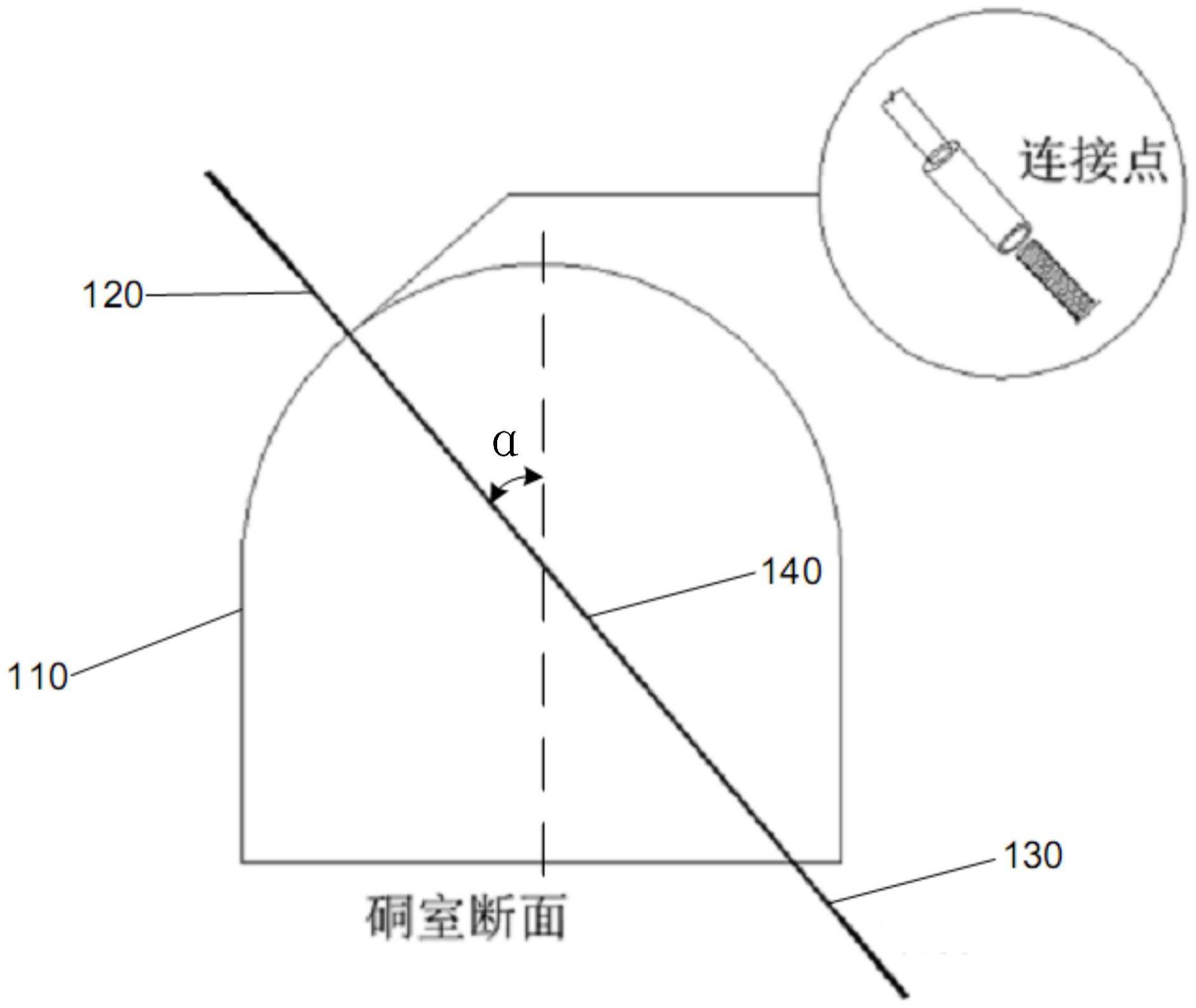

2、第一方面,本发明提出一种硐室加固结构,包括:硐室本体、第一锚杆、第二锚杆、加强筋;

3、第一锚杆的第一端插设于硐室本体的上部围岩;

4、第二锚杆的第一端插设于硐室本体的下部围岩;

5、加强筋的两端分别与第一锚杆的第二端和第二锚杆的第二端连接。

6、可选地,加强筋成对设置,每对加强筋关于硐室本体的宽度方向的中位面呈对称分布。

7、可选地,每对加强筋相连接的第一锚杆和第二锚杆在硐室本体上的插设角度相等。

8、可选地,加强筋的数量与插设角度成正比。

9、可选地,在硐室本体内部储存压缩空气的情况下,硐室本体的上部围岩的安全临界条件为:其中,σ表示上部围岩的地应力,τ表示硐室本体的侧壁的抗剪强度,l表示侧壁的有效面积,f表示加强筋的承载力,αi表示第i对加强筋所连接的第一锚杆和第二锚杆在硐室本体上的插设角度,n表示加强筋的数量,p表示压缩空气的压强,s表示上部围岩的面积。

10、可选地,加强筋在硐室本体中呈均匀分布,每对加强筋之间的距离等于单位进尺距离除以单位进尺距离中的加强筋的数量。

11、可选地,加强筋表面涂覆有防腐蚀材料。

12、可选地,加强筋的两端分别与第一锚杆的第二端和第二锚杆的第二端栓接。

13、第二方面,还提出了一种硐室加固方法,用于对如上所述的硐室加固结构进行铺设,方法包括:

14、将第一锚杆插设于硐室本体的上部围岩;

15、将第二锚杆插设于硐室本体的下部围岩;

16、在第一锚杆和第二锚杆之间连接加强筋。

17、可选地,方法还包括:

18、获取硐室本体在储存压缩空气时承受的最大气体压力;

19、基于最大气体压力和硐室本体的内部结构,确定加强筋的数量以及第一锚杆和第二锚杆插设于硐室本体的插设角度。

20、根据上述技术方案,利用锚杆和加强筋将硐室本体的上部围岩和下部围岩进行连接,从而保证在例如压气蓄能过程中上部围岩的稳定性,有效避免上部围岩断裂、冲顶等事故的发生。

21、本发明的硐室加固结构,本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

技术特征:

1.一种硐室加固结构,其特征在于,包括:硐室本体、第一锚杆、第二锚杆、加强筋;

2.如权利要求1所述的硐室加固结构,其特征在于,所述加强筋成对设置,每对加强筋关于所述硐室本体的宽度方向的中位面呈对称分布。

3.如权利要求2所述的硐室加固结构,其特征在于,每对加强筋相连接的第一锚杆和第二锚杆在所述硐室本体上的插设角度相等。

4.如权利要求3所述的硐室加固结构,其特征在于,所述加强筋的数量与所述插设角度成正比。

5.如权利要求1至4任一项所述的硐室加固结构,其特征在于,在所述硐室本体内部储存压缩空气的情况下,所述硐室本体的上部围岩的安全临界条件为:其中,σ表示所述上部围岩的地应力,τ表示所述硐室本体的侧壁的抗剪强度,l表示所述侧壁的有效面积,f表示所述加强筋的承载力,αi表示第i对加强筋所连接的第一锚杆和第二锚杆在所述硐室本体上的插设角度,n表示所述加强筋的数量,p表示所述压缩空气的压强,s表示所述上部围岩的面积。

6.如权利要求1至4任一项所述的硐室加固结构,其特征在于,所述加强筋在所述硐室本体中呈均匀分布,每对加强筋之间的距离等于单位进尺距离除以所述单位进尺距离中的加强筋的数量。

7.如权利要求1至4任一项所述的硐室加固结构,其特征在于,所述加强筋表面涂覆有防腐蚀材料。

8.如权利要求1至4任一项所述的硐室加固结构,其特征在于,所述加强筋的两端分别与所述第一锚杆的第二端和所述第二锚杆的第二端栓接。

9.一种硐室加固方法,其特征在于,用于对如权利要求1至8任一项所述的硐室加固结构进行铺设,所述方法包括:

10.如权利要求9所述的硐室加固方法,其特征在于,所述方法还包括:

技术总结

本发明提供一种硐室加固结构及硐室加固方法。硐室加固结构包括:硐室本体、第一锚杆、第二锚杆、加强筋;第一锚杆的第一端插设于硐室本体的上部围岩;第二锚杆的第一端插设于硐室本体的下部围岩;加强筋的两端分别与第一锚杆的第二端和第二锚杆的第二端连接。根据上述技术方案,利用锚杆和加强筋将硐室本体的上部围岩和下部围岩进行连接,从而保证在例如压气蓄能过程中上部围岩的稳定性,有效避免上部围岩断裂、冲顶等事故的发生。

技术研发人员:王轩,马洪岭,梁孝鹏,蔡睿,李航,曾真,郑铸颜,梁瑞

受保护的技术使用者:中国科学院武汉岩土力学研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!