危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统的制作方法

本发明涉及隧道施工。更具体地说,本发明涉及一种危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统。

背景技术:

1、我国高速铁路建设得到了飞速发展。然而,我国地形地貌复杂多变,其中70%是山地、丘陵地区,在山岭地区修建高速铁路时隧道工程占比大,且山岭隧道修建的难易程度多依赖地形条件与地质构造等情况。在广袤的山岭地区中,由于地质构造运动、地层岩性差异、风化作用等,形成了广泛分布的悬崖、峭壁以及危岩。其中,危岩带是呈带状分布的危岩体,分布广泛,且多以互层分布的砂岩、泥岩等夹层地层出现,局部岩层易风化,形成大小不等的岩腔,长此以往会造成岩体的开裂、崩塌,从而在危岩带下形成崩坡体。山岭地区隧道施工会遇到多种多样的复杂地层及地质条件,而危岩带下伏基岩的红层软岩地层是常见的不良建设条件之一。红层软岩广泛分布于四川、重庆等地,红层软岩的水化作用明显,其饱和单轴抗压强度远低于干燥岩样的单轴抗压强度,考虑荷载作用下的干燥红层软岩水化破坏应变水平又远低于泥岩的饱和强度;在某一应变水平作用下岩石的变形经历了一个从缓慢增长到急剧增长的过程,但岩样的破坏具有突然性,泥岩破坏后呈泥状。因此对于危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工时围岩内应变监测具有重要意义,但现有技术中监测手段多为围岩变形位移监测、围岩接触应变监测,一般采用振弦式压力盒、应变片、水准仪等设备进行,但这些方法为点式测量,且只能监测到围岩界面上的应变变化,而无法对围岩内的应变情况进行实时、准确的测量。

技术实现思路

1、本发明的一个目的是解决至少上述问题,并提供至少后面将说明的优点。

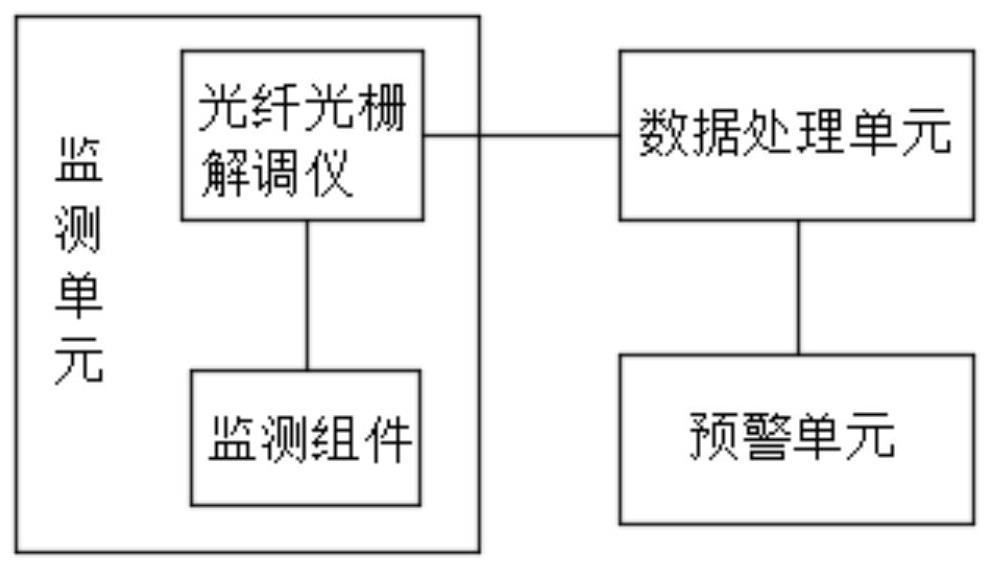

2、为了实现根据本发明的这些目的和其它优点,提供了一种危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,包括:数据处理单元、预警单元以及多个所述监测单元,所述监测单元包括内置有阵列式光纤光栅传感器的监测组件以及光纤光栅解调仪;隧道内部间隔设置有多个监测面,每个监测面内呈扇形分布有多个所述监测组件,所述监测组件埋设在对应监测面的围岩内,所述光纤光栅解调仪将所述监测组件得到的监测数据传输至所述数据处理单元,所述数据处理单元将监测数据转换为对应监测面的围岩应变数据,并根据围岩应变数据是否存在异常启动所述预警单元。

3、优选的是,所述监测组件包括定位钢管,所述定位钢管的外周关于其中心对称开设有四条通槽,每条所述通槽内均对应设置有一组所述阵列式光纤光栅传感器。

4、优选的是,各监测面内对应所述监测组件钻设有安装孔,所述定位钢管与对应的所述安装孔之间填充有灌浆层,通过所述灌浆层将所述定位钢管与围岩结合呈一体;所述定位钢管内部设置有支撑组件,用以将各所述阵列式光纤光栅传感器固定在对应的所述通槽与所述灌浆层之间。

5、优选的是,所述阵列式光纤光栅传感器包括光纤,所述光纤上间隔刻制有多个光纤光栅;所述光纤的外部由内到外依次设置有包层、涂覆层和外护套。

6、优选的是,所述阵列式光纤光栅传感器通过粘贴与所述支撑组件固定连接。

7、优选的是,所述定位钢管的底部固定设置有内端板,所述内端板上开设有中心通孔、灌浆孔、排气孔以及供各所述阵列式光纤光栅传感器穿出的内引线孔,所述中心通孔与所述定位钢管同心设置,且直径与所述定位钢管的内径相同。

8、优选的是,所述支撑组件包括一端开口的气囊带和外端板,所述气囊带的直径与所述定位钢管的内径相配合,且所述气囊带对应四组所述阵列式光纤光栅传感器的位置下凹形成定位槽,所述外端板与所述气囊带的开口端密封连接,且其上开设有与所述气囊带连通的通气孔以及供各所述阵列式光纤光栅传感器穿出的外引线孔;所述外端板与所述内端板可拆卸连接。

9、优选的是,所述通气孔远离所述气囊带的一端密封连接有充气管,所述充气管上设置有气阀。

10、优选的是,还包括数据存储单元和显示单元,所述数据存储单元和所述显示单元分别与所述数据处理单元连接。

11、本发明至少包括以下有益效果:

12、1、本发明所提供的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,同一监测面内的各所述监测组件呈扇形分布,通过各所述监测组件内的阵列式光纤光栅传感器对围岩沿整条测线上的应变情况进行监测,再通过光纤光栅解调仪将光纤光栅的波长值传输至数据处理单元,由数据处理单元得到监测面对应的围岩的应变值。多个所述监测单元构成对隧道内围岩的监测网络,实现对隧道围岩应变情况的实时、连续性监测,克服了现有技术中点式测量不连续的缺陷,有效提高了围岩应变监测效率,适用于危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测,可以及时地发现围岩应变异常,同时也为围岩的稳定性控制措施提供数据支撑。

13、2、本发明所提供的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,监测单元中通过定位钢管和支撑组件共同固定阵列式光纤光栅传感器,当阵列式光纤光栅传感器发生故障、损坏或者需要拆除时,可以通过支撑组件实现传感器的快速更换和拆卸,阵列式光纤光栅传感器可以回收再利用,以降低施工成本。

14、本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

技术特征:

1.一种危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,包括:数据处理单元、预警单元以及多个所述监测单元,所述监测单元包括内置有阵列式光纤光栅传感器的监测组件以及光纤光栅解调仪;隧道内部间隔设置有多个监测面,每个监测面内呈扇形分布有多个所述监测组件,所述监测组件埋设在对应监测面的围岩内,所述光纤光栅解调仪将所述监测组件得到的监测数据传输至所述数据处理单元,所述数据处理单元将监测数据转换为对应监测面的围岩应变数据,并根据围岩应变数据是否存在异常启动所述预警单元。

2.如权利要求1所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,所述监测组件包括定位钢管,所述定位钢管的外周关于其中心对称开设有四条通槽,每条所述通槽内均对应设置有一组所述阵列式光纤光栅传感器。

3.如权利要求2所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,各监测面内对应所述监测组件钻设有安装孔,所述定位钢管与对应的所述安装孔之间填充有灌浆层,通过所述灌浆层将所述定位钢管与围岩结合呈一体;所述定位钢管内部设置有支撑组件,用以将各所述阵列式光纤光栅传感器固定在对应的所述通槽与所述灌浆层之间。

4.如权利要求2所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,所述阵列式光纤光栅传感器包括光纤,所述光纤上间隔刻制有多个光纤光栅;所述光纤的外部由内到外依次设置有包层、涂覆层和外护套。

5.如权利要求4所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,所述阵列式光纤光栅传感器通过粘贴与所述支撑组件固定连接。

6.如权利要求2所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,所述定位钢管的底部固定设置有内端板,所述内端板上开设有中心通孔、灌浆孔、排气孔以及供各所述阵列式光纤光栅传感器穿出的内引线孔,所述中心通孔与所述定位钢管同心设置,且直径与所述定位钢管的内径相同。

7.如权利要求6所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,所述支撑组件包括一端开口的气囊带和外端板,所述气囊带的直径与所述定位钢管的内径相配合,且所述气囊带对应四组所述阵列式光纤光栅传感器的位置下凹形成定位槽,所述外端板与所述气囊带的开口端密封连接,且其上开设有与所述气囊带连通的通气孔以及供各所述阵列式光纤光栅传感器穿出的外引线孔;所述外端板与所述内端板可拆卸连接。

8.如权利要求7所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,所述通气孔远离所述气囊带的一端密封连接有充气管,所述充气管上设置有气阀。

9.如权利要求1所述的危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,其特征在于,还包括数据存储单元和显示单元,所述数据存储单元和所述显示单元分别与所述数据处理单元连接。

技术总结

本发明公开了一种危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测系统,包括:数据处理单元、预警单元以及多个所述监测单元,所述监测单元包括内置有阵列式光纤光栅传感器的监测组件以及光纤光栅解调仪;隧道内部间隔设置有多个监测面,每个监测面内呈扇形分布有多个所述监测组件,所述监测组件埋设在对应监测面的围岩内,所述光纤光栅解调仪将所述监测组件得到的监测数据传输至所述数据处理单元,所述数据处理单元将监测数据转换为对应监测面的围岩应变数据,并根据围岩应变数据是否存在异常启动所述预警单元。本发明能够对隧道围岩应变情况的实时、连续性监测,有效提高了围岩应变监测效率,适用于危岩带下红层软岩区域高铁隧道施工安全监测。

技术研发人员:袁义华,武进广,杨甲豹,邹明,郭炜欣,王隽夫,刘伟,郭朝,高永河,陈成名,闫晨阳,刘敏,梁飞,胡选民,程国勇,徐志成,刘涛,李殿旺

受保护的技术使用者:中铁七局集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!