一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构的制作方法

本技术属于盾构法隧道,尤其涉及一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构。

背景技术:

1、盾构法是施工中的一种全机械化施工方法,它是将盾构机械在地中推进,通过盾构外壳和管片支承四周围岩防止发生往隧道内的坍塌,同时在开挖面前方用切削装置进行土体开挖,通过出土机械运出洞外,靠千斤顶在后部加压顶进,并拼装管片,形成隧道结构的一种机械化施工方法。目前隧道建设中对到超浅埋深的盾构法施工隧道越来越多,浅埋隧道的上覆土压力无法完全抵消上浮力,易损隧道管片坏结构,因此需要设置抗浮结构,以保证隧道结构安全。

2、经检索,中国专利公开了一种浅埋盾构法隧道的抗浮结构(授权公告号),该专利技术包括隧道管片、凹槽、抽水孔、密封盖、抗浮桩和抗浮孔;本实用新型具有结构合理简单、生产成本低、安装方便,功能齐全,这里设置的凹槽,能够通过抽水孔将凹槽中空气和水抽出,从而确保了隧道管片能够吸附在泥土中,也就少了隧道整体的浮力;本实用新型中设置的抗浮桩,从而将隧道管片牢牢的固定在泥土中,也就提高了隧道整体的抗浮性能;本实用新型中设置的浇筑孔,能够将砂浆通过浇筑口输送到倒钩槽中推动倒钩张开,同时也确保了砂浆能够充满倒钩四周,当砂浆凝固在倒钩四周后会使抗浮桩牢牢的固定在泥土中,也就进一步提高了隧道整体的抗浮性能。

3、上述专利中的一种浅埋盾构法隧道的抗浮结构在使用时存在以下问题:

4、1.现有浅埋盾构法隧道的抗浮结构在使用过程中,抗浮效果较差,易导致地面下沉或隧道上浮,且倒钩在安装时不易展开,导致其与基础之间的接触面积减少,降低了抗拔力,使得抗浮效果减弱,在对抗浮桩进行浇筑的过程中,施工效率低下,导致工期延长,延缓整个工程的进展,还可能导致注浆过程中产生不均匀的应力分布,从而降低结构的稳定性和承载能力。

技术实现思路

1、本实用新型目的在于提供一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,具备增强隧道的抗浮能力的效果,具备将楔块与泥土充分接触的效果,具备提升注浆速率的效果,以解决背景技术中所提出的技术问题。

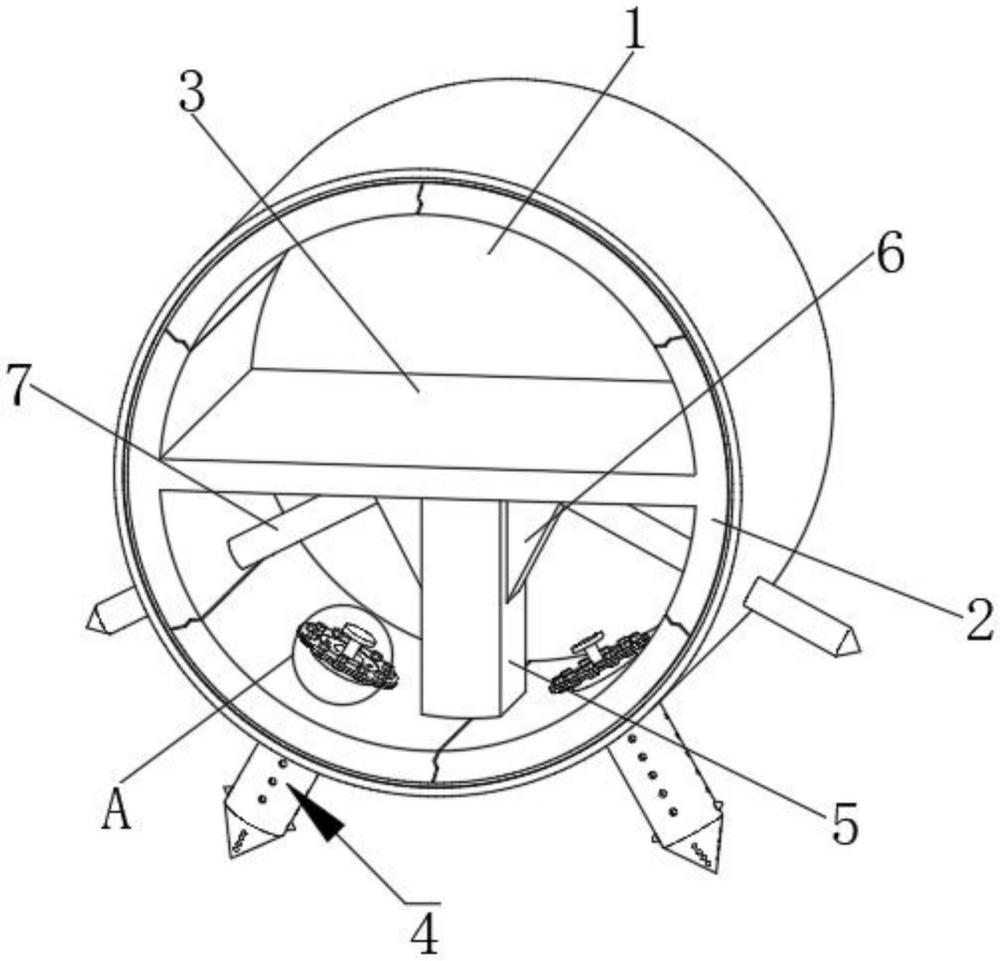

2、为实现上述目的,本实用新型的具体技术方案如下:一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,包括隧道主体、管片、底板、抗浮结构立柱、加强块和定位杆,所述管片的内侧固定安装有固定管,所述固定管的一侧固定安装有第一法兰盘,所述抗浮结构包括抗浮桩本体、桩尖、安装块、连接杆、固定杆、压杆、挤压柱、安装槽、滑轮组件、锥形槽、限位盘、限位孔、通孔、楔块、斜面固定块、助力轮、第一注浆孔、第二注浆孔、压块、挤压锥头、第一注浆口、第二注浆口和第二法兰盘。

3、作为本实用新型优选的,所述抗浮桩本体固定安装于隧道主体内腔的底部且延伸至管片的外侧,所述桩尖固定安装于抗浮桩本体的底部,所述安装块固定安装于抗浮桩本体内壁的两侧,所述连接杆固定安装于安装块的内侧。

4、作为本实用新型优选的,所述固定杆活动安装于连接杆的外侧,所述压杆固定连接于固定杆的内侧,所述挤压柱固定安装于压杆的底部,所述挤压锥头固定安装于挤压柱的底部。

5、作为本实用新型优选的,所述安装槽开设于挤压柱的两侧,所述滑轮组件固定安装于安装槽的内侧,所述锥形槽开设于桩尖的顶部,所述限位盘固定安装于抗浮桩本体内壁的底端。

6、作为本实用新型优选的,所述限位孔贯穿于限位盘的上下两侧,所述通孔开设于抗浮桩本体的两侧且延伸至内腔,所述楔块活动安装于通孔的内侧,所述斜面固定块固定安装于楔块的一侧且位于抗浮桩本体的内腔。

7、作为本实用新型优选的,所述助力轮固定安装于楔块一端的底部且活动安装于抗浮桩本体内腔的底部,所述第一注浆孔开设于抗浮桩本体顶部的两侧,所述第二注浆孔开设于抗浮桩本体顶部的两端,所述压块固定安装于压杆的顶部,所述第一注浆孔内腔的一侧且延伸至抗浮桩本体的外侧开设有第一注浆口,所述第二注浆孔内腔的底部且延伸至挤压锥头的外侧开设有第二注浆口,所述抗浮桩本体活动安装于固定管的内侧,所述第二法兰盘固定安装于第一法兰盘的顶部。

8、作为本实用新型优选的,所述底板的底部固定安装有立柱,所述立柱的两侧且与底板的底部固定连接有加强块,所述加强块的底部固定安装有定位杆,所述定位杆的内腔开设有导水槽,所述定位杆的底部且延伸至导水槽的内侧开设有疏水槽。

9、与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

10、1.该一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,通过抗浮组合结构的设置可以有效地增强隧道的抗浮效果,避免地面下沉或隧道上浮,同时便于楔块与泥土充分接触,增强了抗浮的稳定性,还提升了注浆速率,避免注浆速率过程中产生不均匀的应力分布,进一步增强结构的稳定性和承载能力。

技术特征:

1.一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,包括隧道主体(1)、管片(2)、底板(3)、抗浮结构(4)、立柱(5)、加强块(6)和定位杆(7),其特征在于:所述管片(2)的内侧固定安装有固定管(10),所述固定管(10)的一侧固定安装有第一法兰盘(11),所述抗浮结构(4)包括抗浮桩本体(401)、桩尖(402)、安装块(403)、连接杆(404)、固定杆(405)、压杆(406)、挤压柱(407)、安装槽(408)、滑轮组件(409)、锥形槽(410)、限位盘(411)、限位孔(412)、通孔(413)、楔块(414)、斜面固定块(415)、助力轮(416)、第一注浆孔(417)、第二注浆孔(418)、压块(419)、挤压锥头(420)、第一注浆口(421)、第二注浆口(422)和第二法兰盘(423)。

2.根据权利要求1所述的一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,其特征在于:所述抗浮桩本体(401)固定安装于隧道主体(1)内腔的底部且延伸至管片(2)的外侧,所述桩尖(402)固定安装于抗浮桩本体(401)的底部,所述安装块(403)固定安装于抗浮桩本体(401)内壁的两侧,所述连接杆(404)固定安装于安装块(403)的内侧。

3.根据权利要求1所述的一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,其特征在于:所述固定杆(405)活动安装于连接杆(404)的外侧,所述压杆(406)固定连接于固定杆(405)的内侧,所述挤压柱(407)固定安装于压杆(406)的底部,所述挤压锥头(420)固定安装于挤压柱(407)的底部。

4.根据权利要求1所述的一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,其特征在于:所述安装槽(408)开设于挤压柱(407)的两侧,所述滑轮组件(409)固定安装于安装槽(408)的内侧,所述锥形槽(410)开设于桩尖(402)的顶部,所述限位盘(411)固定安装于抗浮桩本体(401)内壁的底端。

5.根据权利要求1所述的一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,其特征在于:所述限位孔(412)贯穿于限位盘(411)的上下两侧,所述通孔(413)开设于抗浮桩本体(401)的两侧且延伸至内腔,所述楔块(414)活动安装于通孔(413)的内侧,所述斜面固定块(415)固定安装于楔块(414)的一侧且位于抗浮桩本体(401)的内腔。

6.根据权利要求1所述的一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,其特征在于:所述助力轮(416)固定安装于楔块(414)一端的底部且活动安装于抗浮桩本体(401)内腔的底部,所述第一注浆孔(417)开设于抗浮桩本体(401)顶部的两侧,所述第二注浆孔(418)开设于抗浮桩本体(401)顶部的两端,所述压块(419)固定安装于压杆(406)的顶部,所述第一注浆孔(417)内腔的一侧且延伸至抗浮桩本体(401)的外侧开设有第一注浆口(421),所述第二注浆孔(418)内腔的底部且延伸至挤压锥头(420)的外侧开设有第二注浆口(422),所述抗浮桩本体(401)活动安装于固定管(10)的内侧,所述第二法兰盘(423)固定安装于第一法兰盘(11)的顶部。

7.根据权利要求1所述的一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,其特征在于:所述底板(3)的底部固定安装有立柱(5),所述立柱(5)的两侧且与底板(3)的底部固定连接有加强块(6),所述加强块(6)的底部固定安装有定位杆(7),所述定位杆(7)的内腔开设有导水槽(8),所述定位杆(7)的底部且延伸至导水槽(8)的内侧开设有疏水槽(9)。

技术总结

本技术公开了一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,涉及盾构法隧道技术领域,包括隧道主体、管片、底板和抗浮组合结构,所述抗浮组合结构包括抗浮桩本体(含桩尖、安装块、连接杆、固定杆、压杆、挤压柱、安装槽、滑轮组件、锥形槽、限位盘、限位孔、通孔、楔块、斜面固定块、助力轮、第一注浆孔、第二注浆孔、压块、挤压锥头),立柱、加强块和定位杆。该一种超浅埋盾构法隧道抗浮组合结构,通过抗浮结构的设置可以有效地增强盾构隧道的抗浮效果,同时便于楔块与泥土充分接触,增强了抗浮的稳定性,还提升了注浆速率,避免注浆过程中产生不均匀的应力分布,进一步增强结构的稳定性和承载能力。

技术研发人员:孙超,余祖峰,胡斌,答武强,张光伟,周正,王洪刚,吕洋,曾珂,石刘,肖平平,郭青

受保护的技术使用者:中铁第六勘察设计院集团有限公司

技术研发日:20230914

技术公布日:2024/3/31

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!