减弱尾迹的离心泵叶轮

1.本实用新型属于叶轮结构改进技术领域,涉及一种减弱尾迹的离心泵叶轮。

背景技术:

2.低比转速离心泵指的是离心泵比转速ns为30~80,它的显著特征是流量小、扬程高。由于低比转速离心泵叶轮流道狭长且窄,出口宽度小,水力损失较大,圆盘摩擦损失较为严重,导致其运行效率偏低。其内部的流场结构复杂,泵内流动存在着冲击、流动分离、汽蚀、二次流等流动现象,包括离心叶轮进口的回流、叶轮流道内的二次流、叶轮流道内的射流-尾迹结构与流动分离,这些因素相互影响、相互促进形成的,最终使得叶轮流道内的液流受到叶片作功作用不均匀,靠近压力面强,靠近吸力面弱。流体在逆向压力梯度作用下,靠近出口处吸力面的边界层容易产生分离,使液流在边界层附近产生回流和脱流。因此,提高离心泵的效率成为了不可忽视的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种减弱尾迹的离心泵叶轮,该叶片能够使得叶片吸力面尾端的低速流体能够较为平稳的与主流中的高能量流体混合;并且减弱叶片出水边附近涡的形成,降低叶片尾端附近的压力脉动,以达到减少尾迹区域的效果,改善液流在边界层附近产生回流和脱流,并进一步降低逆压梯度,从而延缓内部分离现象的发生。

4.本实用新型所采用的技术方案是,减弱尾迹的离心泵叶轮,包括后盖板,在后盖板上沿圆周方向均匀设置有若干个叶片,每个叶片的出水端设置有半圆形凹槽。

5.本实用新型的特点还在于:

6.各叶片呈螺旋状分布在后盖板的板面上。

7.半圆形凹槽的半径与叶片出水边厚度之比r/l=1/4。

8.半圆形凹槽的圆心位置与出水边宽度之比h/l=2/3。

9.半圆形凹槽长度与叶片高度相同。

10.本实用新型的有益效果是,本实用新型通过在叶片出水边设置半圆形凹槽,减弱流体之间的碰撞,使得流体在流道内流动稳定性提高,减弱冲击,半圆形凹槽内部产生的涡对半圆形凹槽内部的流动起主导作用;半圆形凹槽还能减弱出口处主流出现偏离吸力面而转向压力面一侧流动的趋势,使得叶轮出口速度分布更加的均匀,并加强了吸力面尾端边界层低速流体以及边界层底层的能量;并且减弱叶片出水边附近涡的形成,降低叶片尾端附近的压力脉动,以达到减少尾迹区域的效果,进一步降低逆压梯度,从而延缓内部分离现象的发生。

附图说明

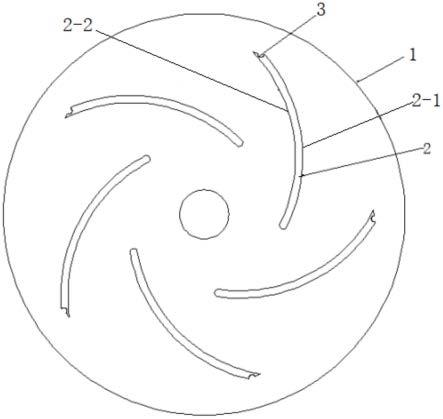

11.图1是本实用新型减弱尾迹的离心泵叶轮的结构示意图;

12.图2是本实用新型减弱尾迹的离心泵叶轮中半圆形凹槽处的局部放大结构示意

图。

13.图中,1.后盖板;

14.2.叶片,2-1.压力面,2-2.吸力面;

15.3.半圆形凹槽。

具体实施方式

16.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

17.本实用新型减弱尾迹的离心泵叶轮,如图1、2所示,包括后盖板1,在后盖板1上沿圆周方向均匀设置有多个叶片2,每个叶片2的出水端设置有半圆形凹槽3,半圆形凹槽3沿后盖板1的轴向设置。叶片2的数量根据实际离心泵的设计参数而定。半圆形凹槽3的半径与出水边厚度之比r/l=1/4。

18.半圆形凹槽3的圆心位置与叶片2出水边宽度之比h/l=2/3。半圆形凹槽3长度与叶片2高度相同。

19.本实用新型减弱尾迹的离心泵叶轮的工作原理是:

20.当离心泵正常运转时,流体沿叶片2进入后盖板1上的流道内,沿叶片2顺时针转动,在叶片2出水端的半圆形凹槽3中产生涡,由此增强了边界层、能量,半圆形凹槽3还能减弱出口处主流出现偏离叶片2的吸力面2-2而转向压力面2-1一侧流动的趋势,使得叶轮出口速度分布更加的均匀,并加强了吸力面尾端边界层低速流体以及边界层底层的能量;减弱叶片出水边附近涡的形成,降低叶片尾端附近的压力脉动,以达到减少尾迹区域的效果,并进一步降低逆压梯度,从而延缓内部分离现象的发生。

技术特征:

1.减弱尾迹的离心泵叶轮,其特征在于:包括后盖板(1),在后盖板(1)上沿圆周方向均匀设置有若干个叶片(2),每个叶片(2)的出水端设置有半圆形凹槽(3);各所述叶片(2)呈螺旋状分布在后盖板(1)的板面上。2.根据权利要求1所述的减弱尾迹的离心泵叶轮,其特征在于:所述半圆形凹槽(3)的半径与叶片(2)出水边厚度之比r/l=1/4。3.根据权利要求1所述的减弱尾迹的离心泵叶轮,其特征在于:所述半圆形凹槽(3)的圆心位置与出水边宽度之比h/l=2/3。4.根据权利要求1所述的减弱尾迹的离心泵叶轮,其特征在于:所述半圆形凹槽(3)长度与叶片(2)高度相同。

技术总结

本实用新型公开了一种减弱尾迹的离心泵叶轮,包括后盖板,在后盖板上沿圆周方向均匀设置有多个叶片,每个叶片的出水端设置有半圆形凹槽,半圆形凹槽沿后盖板的轴向设置。本实用新型加强叶片吸力面尾部边界层底层低速流体和主流中的高能量流体混掺及边界层底层的能量;减弱叶片出水边附近涡的形成,降低叶片尾端附近的压力脉动,以达到减少尾迹区域的效果,并进一步降低逆压梯度,从而延缓内部分离现象的发生。现象的发生。现象的发生。

技术研发人员:陈旻甲 叶荣 罗兴锜

受保护的技术使用者:西安理工大学

技术研发日:2022.07.25

技术公布日:2022/12/13

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1