一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构

本发明涉及超材料,具体涉及一种双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构。

背景技术:

0、技术背景

1、超材料是通过人工微单元周期排列和构造的复合材料或结构,其目标是实现天然材料不具备的超常物理性能。其中,超材料常见的力学特性主要有负泊松比、负压缩性、多稳态、负刚度、负热膨胀。基于超材料特殊的力学特性,使得超材料在缓冲吸能领域的研究也非常热门,目前主要分为可回复与不可回复两大类。其中不可回复超材料在受到外部载荷时依靠自身材料损伤或结构的塑性大变形消耗能量来实现缓冲效果,而可回复超材料在受理变形后可自我回复或依靠外界激励以回复至初始状态。

2、中国专利公开号为:cn114263697a,名称为:一种可回复多步变形缓冲吸能超材料结构,其说明书公开了所述结构主要依靠曲梁的弹性变形吸收能量,在吸收的能量耗散后,单胞回复其初始构型。

3、该发明公开的多胞超材料结构虽能实现可回复能力,但单胞的力学性能决定了多胞超材料结构的力学性能,单胞只有单一的力学特性,因此多胞超材料结构的力学特性也是单一的,无法针对不同的工况进行结构调整以变更其力学特性。

4、因此,本发明提出了一种双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构。

技术实现思路

1、针对目前现有技术中所存在的弊端,本发明公开了一种双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,整体结构利用自攻螺钉可拆卸式连接,装配简单,能够基于实际工况改变超材料中的单胞螺旋结构数量;单胞螺旋结构具有两种力学特性,可依据实际工况切换单胞螺旋结构的力学特性;单胞螺旋结构具有优异的可回复能力。

2、为了实现上述发明目的,本发明采用以下技术方案:

3、一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,包括多个单胞螺旋结构及用于单胞螺旋结构固定的支座,多个所述单胞螺旋结构固定设置在两个所述支座之间,呈周期排列,且以离散式装配而成(呈周期性排列是指单胞螺旋结构按照一定的规律或重复间隔进行排列(类似于建模软件矩形阵列、圆周阵列),大多数超材料是一体化3d打印,纯3d打印出来的整体结构。以离散的方式装配而成是指结构不是连续的、紧密相连的,而是通过多个零件组装在一起);所述单胞螺旋结构至少包括端部连接件、碳纤维薄壳及自攻螺钉,所述端部连接件设有两个,每个端部连接件具有三个圆角端部及一个倒角端部,三个圆角端部各设有一个内孔便于通过自攻螺钉与碳纤维薄壳进行装配,一个倒角的端部与支座内孔配合,所述支座上均匀分布有凸起,所述凸起各有一个内孔,与端部连接件的倒角端部进行间隙配合。

4、进一步的,所述单胞螺旋结构的碳纤维薄壳两端分别设置在两个所述端部连接件对应的圆角端部,从而形成单层排列形式的单胞螺旋结构。

5、进一步的,所述单胞螺旋结构还包括中间连接件,所述中间连接件具有六个圆角端部,所述碳纤维薄壳一端与端部连接件的圆角端部固定连接,另一端与中间连接件的圆角端固定连接,从而形成双层排列形式的单胞螺旋结构。

6、进一步的,两个所述支座之间共设有4个单胞螺旋结构,且依次平行分布。

7、进一步的,所述碳纤维薄壳采用t700碳纤维预浸料制备,几何尺寸为10×90mm,铺层方式为[203/02/203],铺在半径75mm的圆管模具中,在热压罐内150℃、0.7mpa的环境下固化2h;所述碳纤维薄壳在经历热压罐高温高压固化2h的工序后进行炉冷,保留碳纤维薄壳的残余应力。

8、进一步的,所述碳纤维薄壳中间间隔60mm钻取直径2mm的孔,用于自攻螺钉的安装。

9、进一步的,所述支座、端部连接件及中间连接件选用树脂材料,采用立体光固化成型技术sla打印制造。

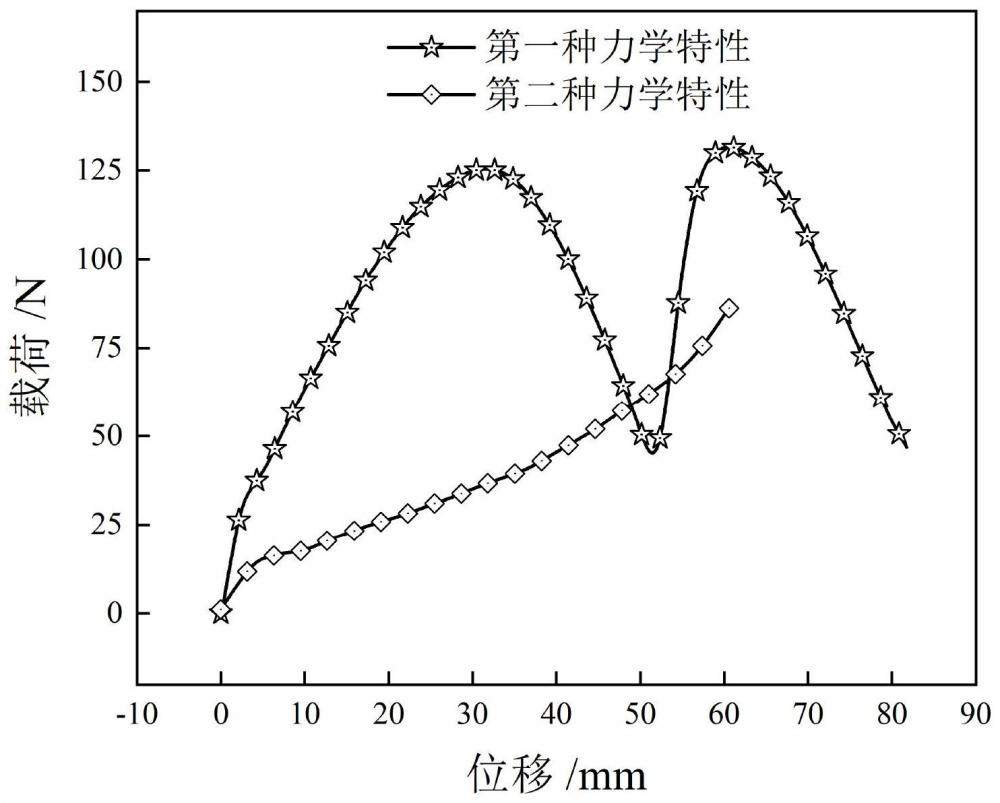

10、进一步的,所述单胞螺旋结构中碳纤维薄壳均采用左旋布局时,处于第一种力学特性的状态,在受到外界激励时,超材料结构压缩且保持压缩后的状态,此时需要施加外部驱动才能将结构回复至初始状态。

11、进一步的,所述单胞螺旋结构中碳纤维薄壳均采用右旋布局时,处于第二种力学特性的状态,在受到外界激励时,超材料结构压缩且当外界激励撤除时,结构能够立即回复至初始状态。

12、进一步的,所述第一种力学特性与第二种力学特性的切换,只需固定结构其中的任意一个端部连接件,随后在另一个端部连接件施加一个反螺旋方向的扭转力,即可完成单胞螺旋结构中第一力学特性与第二力学特性之间的转换。

13、与现有技术相比,本发明的有益效果:

14、1)本发明中超材料结构整体采用自攻螺钉进行装配,与端部连接件与支座之间采用间隙配合,安装简单方便,支座、端部连接件和中间连接件使用树脂3d打印制成,制造速度快,碳纤维薄壳使用t700预浸料制备,质量轻且刚度强度高。

15、2)本发明中的单胞螺旋结构,拥有两种力学特性,通过对其进行方向扭转,能够自行更换至另一个力学特性,使得超材料结构具备两种力学特性,扩展了工程应用范围,在抗冲击吸能和减振领域中有广阔的应用前景。

16、3)本发明中主要承载部件碳纤维薄壳,具有优异的拉伸、压缩性能,使得超材料结构的在受到外界激励后,能够恢复至初始状态,实现结构的多次重复使用。

技术特征:

1.一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,包括多个单胞螺旋结构及用于单胞螺旋结构固定的支座(1),多个所述单胞螺旋结构固定设置在两个所述支座(1)之间,呈周期性排列,以离散的方式装配而成;所述单胞螺旋结构至少包括端部连接件(2)、碳纤维薄壳(5)及自攻螺钉(4),所述端部连接件(2)设有两个,每个端部连接件(2)具有三个圆角端部及一个倒角端部,三个圆角端部各设有一个内孔便于通过自攻螺钉(4)与碳纤维薄壳(5)进行装配,一个倒角的端部与支座(1)内孔配合,所述支座(1)上均匀分布有凸起,所述凸起各有一个内孔,与端部连接件(2)的倒角端部进行间隙配合。

2.根据权利要求1所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述单胞螺旋结构的碳纤维薄壳(5)两端分别设置在两个所述端部连接件(2)对应的圆角端部,从而形成单层排列形式的单胞螺旋结构。

3.根据权利要求1所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述单胞螺旋结构还包括中间连接件(3),所述中间连接件(3)具有六个圆角端部,所述碳纤维薄壳(5)一端与端部连接件(2)的圆角端部固定连接,另一端与中间连接件(3)的圆角端固定连接,从而形成双层排列形式的单胞螺旋结构。

4.根据权利要求1所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,两个所述支座(1)之间共设有4个单胞螺旋结构,且依次平行分布。

5.根据权利要求1所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述碳纤维薄壳(5)采用t700碳纤维预浸料制备,几何尺寸为10×90mm,铺层方式为[203/02/203],铺在半径75mm的圆管模具中,在热压罐内150℃、0.7mpa的环境下固化2h;所述碳纤维薄壳(5)在完成热压罐高温高压固化2h的工序后进行炉冷,保留碳纤维薄壳的残余应力。

6.根据权利要求5所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述碳纤维薄壳(5)中间间隔60mm钻取两个直径2mm的孔,用于自攻螺钉(4)的安装。

7.根据权利要求1所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述支座(1)、端部连接件(2)及中间连接件(3)选用树脂材料,采用立体光固化成型技术sla打印制造。

8.根据权利要求1所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述单胞螺旋结构中碳纤维薄壳均采用左旋布局时,处于第一种力学特性的状态,在受到外界激励时,超材料结构压缩且保持压缩后的状态,此时需要施加外部驱动才能将结构回复至初始状态。

9.根据权利要求8所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述单胞螺旋结构中碳纤维薄壳均采用右旋布局时,处于第二种力学特性的状态,在受到外界激励时,超材料结构压缩且当外界激励撤除时,结构能够立即回复至初始状态。

10.根据权利要求9所述的一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,其特征在于,所述第一种力学特性与第二种力学特性的切换,只需固定结构其中的任意一个端部连接件,随后在另一个端部连接件施加一个反螺旋方向的扭转力,即可完成单胞螺旋结构中第一力学特性与第二力学特性之间的转换。

技术总结

本发明涉及超材料技术领域,具体公开了一种具有双重力学特性的可回复缓冲吸能超材料结构,包括多个单胞螺旋结构及用于单胞螺旋结构固定的支座,多个所述单胞螺旋结构固定设置在两个所述支座之间,呈周期排列,且为离散式装配而成;所述单胞螺旋结构至少包括端部连接件、碳纤维薄壳及自攻螺钉;本发明中超材料结构整体采用自攻螺钉进行装配,与端部连接件与支座之间采用间隙配合,安装简单方便,支座、端部连接件和中间连接件使用树脂3D打印制成,制造速度快,碳纤维薄壳使用T700预浸料制备,质量轻且刚度强度高。

技术研发人员:孙敏,邱志伟,张征,傅浩男,李明航,李培乾,张广,彭翔,李吉泉,王天烨,李史龙

受保护的技术使用者:浙江工业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/5/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!