自动变速箱穿缸线束布置结构的制作方法

本技术属于变速箱,具体地说,本技术涉及一种自动变速箱穿缸线束布置结构。

背景技术:

1、自动变速箱,又常被叫做自动变速器,英文缩写简记作xat(比如8at、10at),一直以来都是最好用的变速箱,然而自动变速箱大部分市场都被日本爱信和德国采埃孚专利封锁和技术垄断,欧美国家受限于其封锁和垄断,另辟蹊径研发出双离合变速箱,虽然双离合变速箱和自动变速箱都在各自升级迭代,但是目前双离合变速箱又有增加液力变矩器,而把双离合结构布置在传动轴上的优化尝试,所以综合评价下来,自动变速箱仍然有市场主导优势。

2、目前车用横置自动变速箱主流是8档,简记8at,同时国内外市场也已有多种款式的9at和10at推出。所以继续研究、细化自动变速箱的穿缸线束设计布置,仍然是大势所趋,仍然大有市场。虽然自动变速箱穿缸线束可以用集成定制的塑料阀板总成上支架集成成类机械刚性结构总成一般,做到方便直接配合装配,但是塑料通道支架的开发附加成本非常高,而且通用性不强,量产前后配套新机型、新车型的布置方案、市场预测和生命周期等等也存在着各种不确定性,线束系统稍有需要相应的优化升级改动,塑料通道支架便很有可能无法修模适用,而必须重新设计生产,造成极大的单一不通用性浪费。

3、如公开号为cn205365490u的专利文献公开了一种变速器阀体线束支架和汽车。变速器阀体线束支架与阀体线束连接,包括上阀体线束支架,安装于液压阀体总成的上表面,上阀体线束支架上开设有扎带孔和螺栓孔;第一下阀体线束支架,安装于液压阀体总成的下表面,第一下阀体线束支架上开设有扎带孔和螺栓孔;第二下阀体线束支架,安装于液压阀体总成的下表面,第二下阀体线束支架上开设有扎带孔和螺栓孔;上阀体线束支架、第一下阀体线束支架和第二下阀体线束支架将阀体线束导向为u形。该专利文献公开的技术方案也无法解决上述记载的技术问题。

技术实现思路

1、本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提供一种自动变速箱穿缸线束布置结构,目的是将自动变速箱内的各种电磁阀和传感器穿过变速箱壳体与外置的自动变速箱控制单元(tcu)电路导通互连,保证相互之间的实时动力和信号传递,实现对线束的可靠防护和固定约束。

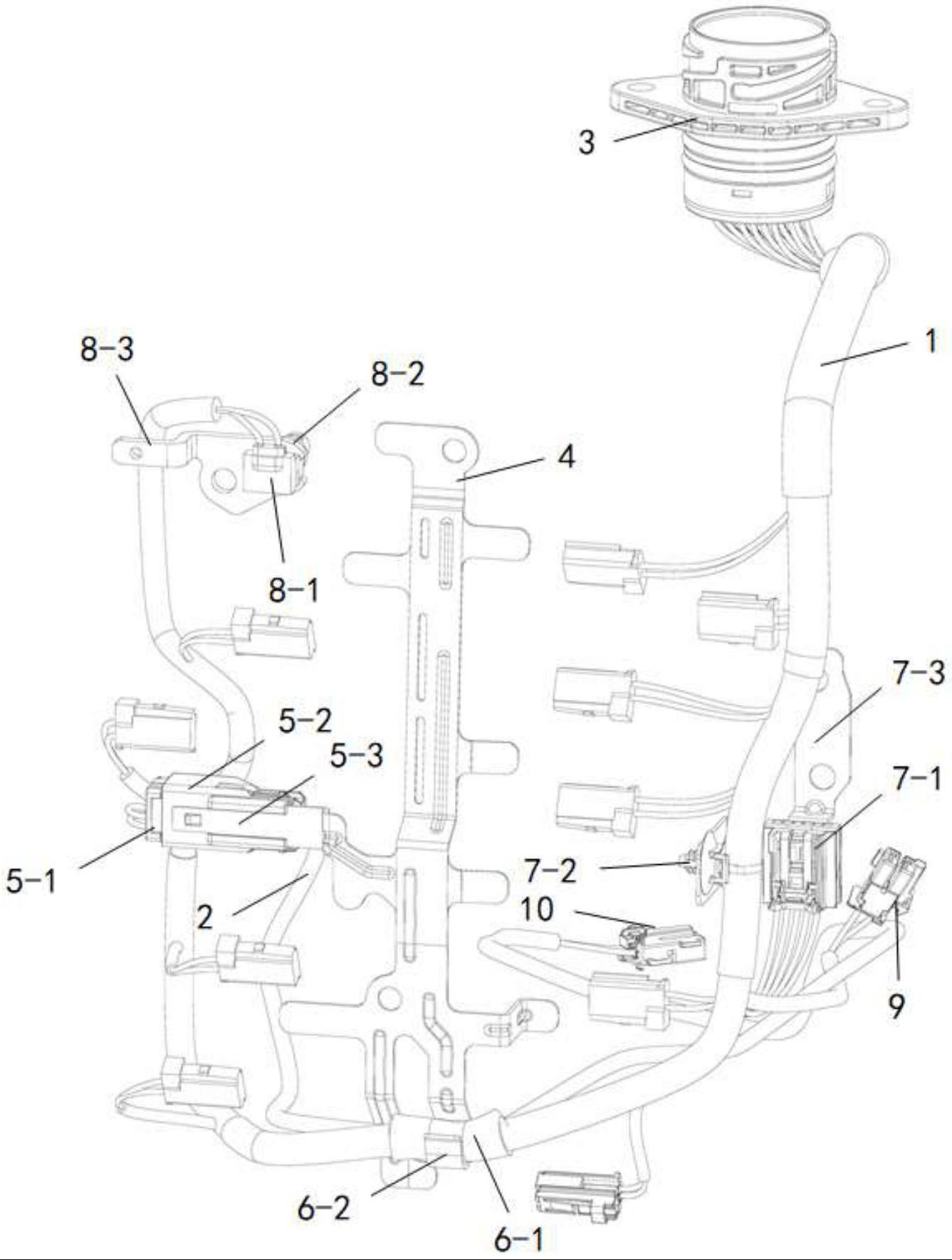

2、为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:自动变速箱穿缸线束布置结构,包括主支架、第一支架、第二支架、穿缸主线束和输出转速传感器线束,第二支架和第一支架与穿缸主线束连接,穿缸主线束和输出转速传感器线束相连接且穿缸主线束和输出转速传感器线束安装在主支架的同一位置。

3、所述穿缸主线束包括分段式公穿缸接插件、电磁阀接插件、输入转速传感器接插件、存储器接插件、油温传感器和中继转接接插件的母接插件,存储器接插件设置于所述第一支架上,检测元件设置于所述第二支架上,检测元件为油温传感器或转速传感器。

4、所述输出转速传感器线束包括输出转速传感器接插件和中继转接接插件的公接插件,中继转接接插件的公接插件与所述中继转接接插件的母接插件相适配。

5、所述主支架上设置第一安装板,所述中继转接接插件的公接插件安装在第一安装板上且两者为卡接连接。

6、所述主支架上设置钩型结构,所述穿缸主线束和所述输出转速传感器线束卡入钩型结构的卡槽内固定。

7、所述第二支架包括第二安装板、与第二安装板连接的连接板和与连接板连接且用于对所述穿缸主线束进行限位的限位板,所述检测元件设置于第二安装板上。

8、所述第二安装板上设置让所述检测元件卡入的卡槽。

9、所述第一支架和所述第二支架分别位于所述主支架的两侧。

10、本实用新型的自动变速箱穿缸线束布置结构,将自动变速箱内的各种电磁阀和传感器穿过变速箱壳体与外置的自动变速箱控制单元(tcu)电路导通互连,保证相互之间的实时动力和信号传递,以及油压等信息的读写交互。可以保证变速箱各种工况下和全生命周期内,电路连接稳定可靠,对线束进行了可靠有效的防护和固定约束。没有特制塑料通道支架来将导线约束在其内而形成整体机械式的装配结构,使得自身结构更加灵活,随液压系统、传动系统,整箱外形尺寸控制、变速箱外壳整车总布置避让等周边各种优化、改造、升级,而同等借用思路沿用,适配性更广,把线束及其附属系统做到性价比最高。

技术特征:

1.自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:包括主支架、第一支架、第二支架、穿缸主线束和输出转速传感器线束,第二支架和第一支架与穿缸主线束连接,穿缸主线束和输出转速传感器线束相连接且穿缸主线束和输出转速传感器线束安装在主支架的同一位置。

2.根据权利要求1所述的自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:所述穿缸主线束包括分段式公穿缸接插件、电磁阀接插件、输入转速传感器接插件、存储器接插件、油温传感器和中继转接接插件的母接插件,存储器接插件设置于所述第一支架上,检测元件设置于所述第二支架上,检测元件为油温传感器或转速传感器。

3.根据权利要求2所述的自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:所述输出转速传感器线束包括输出转速传感器接插件和中继转接接插件的公接插件,中继转接接插件的公接插件与所述中继转接接插件的母接插件相适配。

4.根据权利要求3所述的自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:所述主支架上设置第一安装板,所述中继转接接插件的公接插件安装在第一安装板上且两者为卡接连接。

5.根据权利要求1至3任一所述的自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:所述主支架上设置钩型结构,所述穿缸主线束和所述输出转速传感器线束卡入钩型结构的卡槽内固定。

6.根据权利要求2或3所述的自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:所述第二支架包括第二安装板、与第二安装板连接的连接板和与连接板连接且用于对所述穿缸主线束进行限位的限位板,所述检测元件设置于第二安装板上。

7.根据权利要求6所述的自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:所述第二安装板上设置让所述检测元件卡入的卡槽。

8.根据权利要求1至3任一所述的自动变速箱穿缸线束布置结构,其特征在于:所述第一支架和所述第二支架分别位于所述主支架的两侧。

技术总结

本技术公开了一种自动变速箱穿缸线束布置结构,包括主支架、第一支架、第二支架、穿缸主线束和输出转速传感器线束,第二支架和第一支架与穿缸主线束连接,穿缸主线束和输出转速传感器线束相连接且穿缸主线束和输出转速传感器线束安装在主支架的同一位置。本技术的自动变速箱穿缸线束布置结构,没有特制塑料通道支架来将导线约束在其内而形成整体机械式的装配结构,使得自身结构更加灵活,随液压系统、传动系统,整箱外形尺寸控制、变速箱外壳整车总布置避让等周边各种优化、改造、升级,而同等借用思路沿用,适配性更广,把线束及其附属系统做到性价比最高。

技术研发人员:薛鹏程,李宇栋,郑勇

受保护的技术使用者:吉孚汽车技术(苏州)有限公司

技术研发日:20230615

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!