近地表速度模型的建立方法、装置及计算机设备与流程

本申请涉及地球物理勘探,特别涉及一种近地表速度模型的建立方法、装置及计算机设备。

背景技术:

1、在地球物理勘探技术领域中,近地表速度模型用于表征不同地层深度对应的地震波速度,对于层状介质可以定义为折射速度或者风化层速度,该折射速度是指地震波在折射层的传播速度,风化层速度是指地震波在风化层的传播速度。近地表速度模型的精度不仅影响勘探区域中地震波的激发和接收,还会影响基于近地表速度模型确定的其他数据的准确度。例如,用户在勘探区域中设置炮点,并通过该炮点激发地震波。然后,用户基于近地表速度模型所表征的风化层速度以及折射速度,确定该地震波到达检测点的初至时间,以此来确定需要设置检测点的位置。如果近地表速度模型的精度较低,那么用户基于近地表速度模型确定的检测点的位置并不能接收到该地震波。在相关技术中,通常采用内插法、折射波法、走时层析法等方法建立近地表速度模型。然而,按照上述方法建立的近地表速度模型的精度较低,而且并不能适应于所有的近地表类型。例如,对于地表平缓、折射层稳定的区域来说,通过折射波法能够快速地建立近地表速度模型。但是,对于折射层不稳定的区域来说,通过折射波法建立的近地表速度模型并不适用。因此,如何进行近地表速度模型的建立成为目前亟需解决的问题。

技术实现思路

1、本申请提供了一种近地表速度模型的建立方法、装置及计算机设备,可以解决相关技术近地表速度模型精度较低的问题。所述技术方案如下:

2、一方面,提供了一种近地表速度模型的建立方法,勘探区域具有多个炮点和多个检测点,所述方法包括:

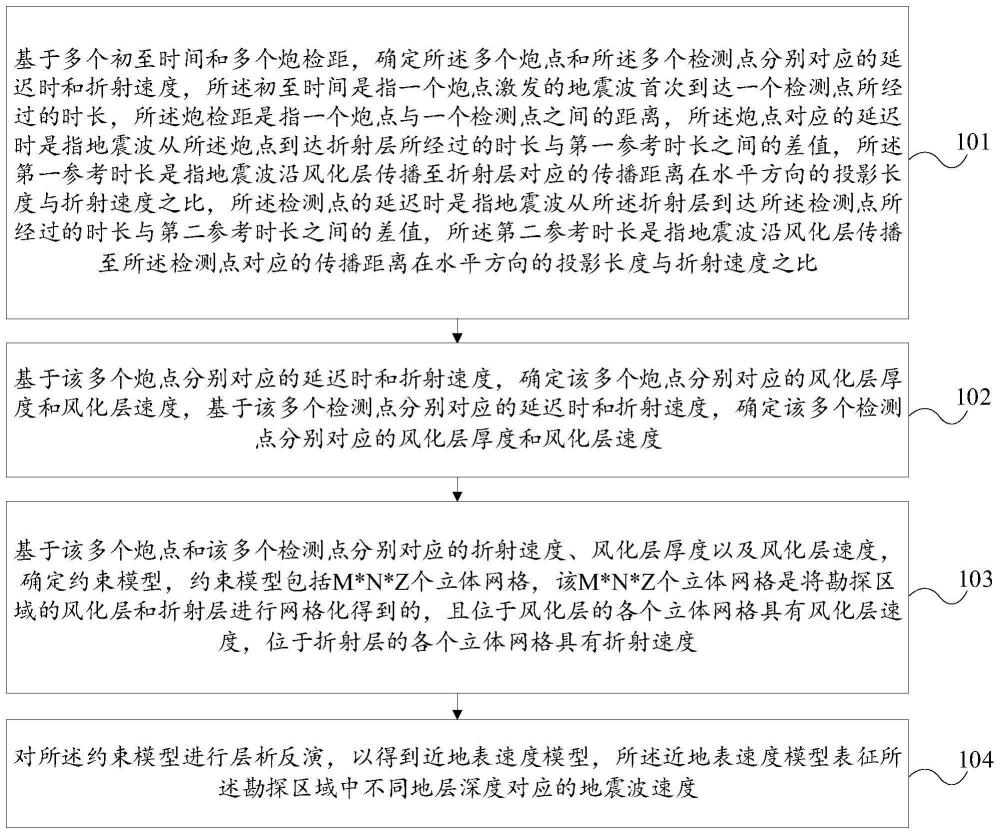

3、基于多个初至时间和多个炮检距,确定所述多个炮点和所述多个检测点分别对应的延迟时和折射速度,所述初至时间是指一个炮点激发的地震波首次到达一个检测点所经过的时长,所述炮检距是指一个炮点与一个检测点之间的距离,所述炮点对应的延迟时是指地震波从所述炮点到达折射层所经过的时长与第一参考时长之间的差值,所述第一参考时长是指地震波沿风化层传播至折射层对应的传播距离在水平方向的投影长度与折射速度之比,所述检测点的延迟时是指地震波从所述折射层到达所述检测点所经过的时长与第二参考时长之间的差值,所述第二参考时长是指地震波沿风化层传播至所述检测点对应的传播距离在水平方向的投影长度与折射速度之比;

4、基于所述多个炮点分别对应的延迟时和折射速度,确定所述多个炮点分别对应的风化层厚度和风化层速度,基于所述多个检测点分别对应的延迟时和折射速度,确定所述多个检测点分别对应的风化层厚度和风化层速度;

5、基于所述多个炮点和所述多个检测点分别对应的折射速度、风化层厚度以及风化层速度,确定约束模型,所述约束模型包括m*n*z个立体网格,所述m*n*z个立体网格是将所述勘探区域的风化层和折射层进行网格化得到的,且位于所述风化层的各个立体网格具有风化层速度,位于所述折射层的各个立体网格具有折射速度;

6、对所述约束模型进行层析反演,以得到近地表速度模型,所述近地表速度模型表征所述勘探区域中不同地层深度对应的地震波速度。

7、另一方面,提供了一种近地表速度模型的建立装置,勘探区域具有多个炮点和多个检测点,所述装置包括:

8、第一确定模块,用于基于多个初至时间和多个炮检距,确定所述多个炮点和所述多个检测点分别对应的延迟时和折射速度,所述初至时间是指一个炮点激发的地震波首次到达一个检测点所经过的时长,所述炮检距是指一个炮点与一个检测点之间的距离,所述炮点对应的延迟时是指地震波从所述炮点到达折射层所经过的时长与第一参考时长之间的差值,所述第一参考时长是指地震波沿风化层传播至折射层对应的传播距离在水平方向的投影长度与折射速度之比,所述检测点的延迟时是指地震波从所述折射层到达所述检测点所经过的时长与第二参考时长之间的差值,所述第二参考时长是指地震波沿风化层传播至所述检测点对应的传播距离在水平方向的投影长度与折射速度之比;

9、第二确定模块,用于基于所述多个炮点分别对应的延迟时和折射速度,确定所述多个炮点分别对应的风化层厚度和风化层速度,基于所述多个检测点分别对应的延迟时和折射速度,确定所述多个检测点分别对应的风化层厚度和风化层速度;

10、第三确定模块,用于基于所述多个炮点和所述多个检测点分别对应的折射速度、风化层厚度以及风化层速度,确定约束模型,所述约束模型包括m*n*z个立体网格,所述m*n*z个立体网格是将所述勘探区域的风化层和折射层进行网格化得到的,且位于所述风化层的各个立体网格具有风化层速度,位于所述折射层的各个立体网格具有折射速度;

11、层析反演模块,用于对所述约束模型进行层析反演,以得到近地表速度模型,所述近地表速度模型表征所述勘探区域中不同地层深度对应的地震波速度。

12、另一方面,提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器用于存放计算机程序,所述处理器用于执行所述存储器上所存放的计算机程序,以实现上述所述的近地表速度模型的建立方法的步骤。

13、另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述所述近地表速度模型的建立方法的步骤。

14、另一方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述所述的近地表速度模型的建立方法的步骤。

15、本申请实施例提供的技术方案至少可以带来以下有益效果:

16、由于约束模型是基于该多个炮点和该多个检测点分别对应的折射速度、风化层厚度以及风化层速度确定的,且近地表速度模型是对约束模型进行层析反演得到。也即是,通过该多个炮点和该多个检测点分别对应的多种信息,并结合折射波法和走时层析法提高了近地表速度模型的精度。而且,由于近地表速度模型是结合折射波法和走时层析法建立的,从而能够解决按照单一的方法建立的近地表速度模型不能适用于所有的近地表类型的问题。

技术特征:

1.一种近地表速度模型的建立方法,其特征在于,勘探区域具有多个炮点和多个检测点,所述方法包括:

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于多个初至时间和多个炮检距,确定所述多个炮点和所述多个检测点分别对应的延迟时和折射速度,包括:

3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述基于多个初至时间和多个炮检距,确定所述多个炮点和所述多个检测点分别对应的延迟时和折射速度之前,所述方法还包括:

4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述多个炮点分别对应的延迟时和折射速度,确定所述多个炮点分别对应的风化层厚度和风化层速度,包括:

5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述多个炮点和所述多个检测点分别对应的折射速度、风化层厚度以及风化层速度,确定约束模型,包括:

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对映射有折射速度、风化层厚度以及风化层速度的所述m*n个平面网格进行离散处理,以得到所述约束模型,包括:

7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述在位于同一行的m个平面网格中存在a个有效平面网格的情况下,对所述a个有效平面网格分别对应的折射速度、风化层厚度以及风化层速度进行插值处理之前,所述方法还包括:

8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述约束模型进行层析反演,以得到近地表速度模型,包括:

9.一种近地表速度模型的建立装置,其特征在于,勘探区域具有多个炮点和多个检测点,所述装置包括:

10.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器用于存放计算机程序,所述处理器用于执行所述存储器上所存放的计算机程序,以实现上述权利要求1-8任一所述方法的步骤。

技术总结

本申请公开了一种近地表速度模型的建立方法、装置及计算机设备,属于地球物理勘探技术领域。所述方法包括:基于多个初至时间和多个炮检距确定该多个炮点和该多个检测点分别对应的延迟时和折射速度,基于该多个炮点分别对应的延迟时和折射速度,确定该多个炮点分别对应的风化层厚度和风化层速度,基于该多个检测点分别对应的延迟时和折射速度,确定该多个检测点分别对应的风化层厚度和风化层速度,基于该多个炮点和该多个检测点分别对应的折射速度、风化层厚度以及风化层速度确定约束模型,对约束模型进行层析反演以得到近地表速度模型。通过该多个炮点和该多个检测点分别对应的多种信息,并结合折射波法和走时层析法提高了近地表速度模型的精度。

技术研发人员:马青坡,王乃建,肖永新,侯玉鑫,吴蔚,冯发全

受保护的技术使用者:中国石油天然气集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!