一种内置传感器导线密封引出装置

1.本实用新型涉及传感器密封结构技术领域,具体涉及一种内置传感器导线密封引出装置。

背景技术:

2.目前深部开发的基础研究很不充分,基本规律仍不清楚,无法考虑不同赋存深度岩石物理力学行为差异,更无法进行不同深度模拟原位环境条件下的物理力学的分析、测试与建模,所以要建立深部原位岩石力学,就必须要先在模拟还原深部原位环境条件下开展物理力学行为的测试。

3.现有深部环境模拟实验大多基于岩石力学三轴仪器进行,通过将温度、压力等条件设置成与深地环境相似的参数进行深部原位环境模拟,然而现有实验仪器验证参数是否达到要求,标准是通过传感器测试岩石表面的温度、压力参数是否达到目标值,此时需要在岩石试样腔体内设置温度、压力等传感器,然而岩石试样腔体一般处于高温、高压的油液环境中,因此这些传感器的导线需要从岩石试样腔体内密封引出,故急需一种传感器导线密封引出装置。

技术实现要素:

4.针对现有技术的上述不足,本实用新型提供了一种内置传感器导线密封引出装置,解决了现有深部环境模拟实验中内置传感器的导线从岩石试样腔体内密封引出困难的问题。

5.为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:

6.提供一种内置传感器导线密封引出装置,其包括用于密封固定传感器的密封座,密封座贯穿腔体且密封固定在腔体上,传感器的测量端与导线端之间设置有固定接头,固定接头与导线端之间设置有导线引出端,密封座上设置有带有外螺纹的第一螺栓,第一螺栓内设置有与固定接头紧密贴合的固定腔,密封座内设置有便于导线引出端穿出的贯穿孔,贯穿孔与固定腔连通,第一螺栓上配合有用于限位固定接头的固定螺母,固定螺母的一端设置有抵接头,抵接头上设置有避让传感器测量端的避让孔,抵接头与固定接头相抵接。

7.采用上述技术方案的有益效果为:本方案通过固定接头与固定腔紧密贴合,并通过固定螺母上的抵接头将固定接头压紧,使固定接头的插入端紧贴在固定腔内,从而达到密封效果,通过贯穿孔将导线引出端从岩石试样腔体内引出,从而实现将内置传感器的导线从岩石试样腔体内密封引出,同时传感器拆装方便,便于对传感器进行维护和更换。

8.进一步地,密封座包括螺栓头,第一螺栓设置在螺栓头的内侧端,螺栓头的外侧端设置有带有外螺纹的第二螺栓,第二螺栓与腔体螺纹配合并通过焊接密封固定。

9.采用上述技术方案的有益效果为:密封座先与岩石试样腔体螺纹配合后,再进行密封焊接,这样设置使密封座的安装更加稳固和安全,同时减少密封座焊接处的受力,增强焊接处的密封效果。

10.进一步地,螺栓头和固定螺母的外壁均呈六边形状,便于与扳手配合进行旋拧操作。

11.进一步地,抵接头与固定接头的接触面上设置有限位沉台,限位沉台与固定接头相卡合,限位沉台对固定接头起限位固定的作用,防止固定接头发生偏移。

12.进一步地,避让孔的一侧设置有避让开口,避让开口用于避让传感器的测量端,便于固定螺母的拆装。

13.进一步地,固定接头的插入端设置有呈圆台状的锥头,固定腔内设置有与锥头配合的锥面,其中锥头的设置,便于固定接头与固定腔进行对接插入,同时锥头与锥面的配合,有利于固定接头的限位固定。

14.进一步地,固定腔的内壁上均设置有若干柔性密封圈,柔性密封圈在不影响固定接头与固定腔紧密贴合的前提下,进一步提高传感器的密封效果。

15.本实用新型的有益效果为:本方案的内置传感器导线密封引出装置结构简单,操作方便,实现将内置传感器的导线从高温高压的腔体内密封穿出,同时内置传感器拆装方便,便于传感器的维护和更换。

附图说明

16.图1为密封座的结构示意图。

17.图2为传感器的结构示意图。

18.图3为固定螺母的结构示意图。

19.图4为固定螺母的端面视图。

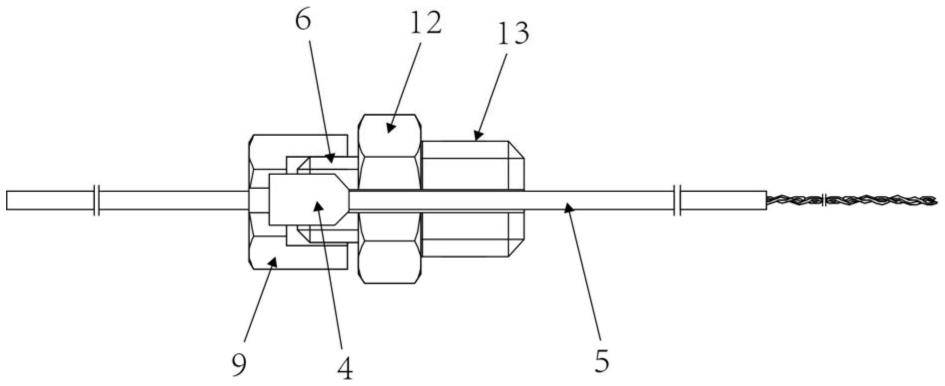

20.图5为内置传感器导线密封引出装置的整体结构示意图。

21.其中,1、密封座,2、测量端,3、导线端,4、固定接头,5、导线引出端, 6、第一螺栓,7、固定腔,8、贯穿孔,9、固定螺母,10、抵接头,11、避让孔,12、螺栓头,13、第二螺栓,14、限位沉台,15、避让开口,16、锥头, 17、锥面。

具体实施方式

22.下面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。

23.如图1和图2所示,本方案的内置传感器导线密封引出装置,其包括用于密封固定传感器的密封座1,密封座1包括螺栓头12,螺栓头12的内侧端设置有第一螺栓6,螺栓头12的外侧端设置有带有外螺纹的第二螺栓13,第二螺栓 13贯穿腔体,并与腔体螺纹配合,最后通过焊接密封固定;这样设置使密封座 1的安装更加稳固和安全,同时减少密封座1焊接处的受力,增强焊接处的密封效果。

24.如图1至图5所示,传感器的测量端2与导线端3之间设置有固定接头4,固定接头4与导线端3之间设置有导线引出端5,第一螺栓6内设置有与固定接头4紧密贴合的固定腔7,密封座1内设置有便于导线引出端5穿出的贯穿孔8,贯穿孔8与固定腔7连通,第一螺栓6上配合有用于限位固定接头4的固定螺母9,固定螺母9的一端设置有抵接头10,抵接头10上设

置有避让传感器测量端2的避让孔11,抵接头10与固定接头4相抵接。

25.本方案通过固定接头4与固定腔7紧密贴合,并通过固定螺母9上的抵接头10将固定接头4压紧,使固定接头4的插入端紧贴在固定腔7内,从而达到密封效果,通过贯穿孔8将导线引出端5从岩石试样腔体内引出,从而实现将内置传感器的导线从岩石试样腔体内密封引出,同时传感器拆装方便,便于对传感器进行维护和更换。

26.如图2和图3所示,固定接头4的插入端设置有呈圆台状的锥头16,固定腔7内设置有与锥头16配合的锥面17,其中锥头16的设置,便于固定接头4 与固定腔7进行对接插入,同时锥头与锥面的配合,有利于固定接头的限位固定。

27.如图1和图4所示,抵接头10与固定接头4的接触面上设置有限位沉台14,限位沉台14与固定接头4相卡合,限位沉台14对固定接头4起限位固定的作用,防止固定接头4发生偏移。

28.如图5所示,避让孔11的一侧设置有避让开口15,避让开口15用于避让传感器的测量端2,便于固定螺母9的拆装;螺栓头12和固定螺母9的外壁均呈六边形状,便于与扳手配合进行旋拧操作。

29.优选地,固定腔7的内壁上均设置有若干柔性密封圈,柔性密封圈在不影响固定接头4与固定腔7紧密贴合的前提下,进一步提高传感器的密封效果。

30.综上所述,本方案的内置传感器导线密封引出装置结构简单,操作方便,实现将内置传感器的导线从高温高压的腔体内密封穿出,同时内置传感器拆装方便,便于传感器的维护和更换。

技术特征:

1.一种内置传感器导线密封引出装置,其特征在于,包括用于密封固定传感器的密封座(1),所述密封座(1)贯穿腔体且密封固定在腔体上,所述传感器的测量端(2)与导线端(3)之间设置有固定接头(4),所述固定接头(4)与导线端(3)之间设置有导线引出端(5),所述密封座(1)上设置有带有外螺纹的第一螺栓(6),所述第一螺栓(6)内设置有与固定接头(4)紧密贴合的固定腔(7),所述密封座(1)内设置有便于导线引出端(5)穿出的贯穿孔(8),所述贯穿孔(8)与固定腔(7)连通,所述第一螺栓(6)上配合有用于限位固定接头(4)的固定螺母(9),所述固定螺母(9)的一端设置有抵接头(10),所述抵接头(10)上设置有避让传感器测量端(2)的避让孔(11),所述抵接头(10)与固定接头(4)相抵接。2.根据权利要求1所述的内置传感器导线密封引出装置,其特征在于,所述密封座(1)包括螺栓头(12),所述第一螺栓(6)设置在螺栓头(12)的内侧端,所述螺栓头(12)的外侧端设置有带有外螺纹的第二螺栓(13),所述第二螺栓(13)与腔体螺纹配合并通过焊接密封固定。3.根据权利要求2所述的内置传感器导线密封引出装置,其特征在于,所述螺栓头(12)和固定螺母(9)的外壁均呈六边形状。4.根据权利要求1所述的内置传感器导线密封引出装置,其特征在于,所述抵接头(10)与固定接头(4)的接触面上设置有限位沉台(14),所述限位沉台(14)与固定接头(4)相卡合。5.根据权利要求1所述的内置传感器导线密封引出装置,其特征在于,所述避让孔(11)的一侧设置有避让开口(15)。6.根据权利要求1所述的内置传感器导线密封引出装置,其特征在于,所述固定接头(4)的插入端设置有呈圆台状的锥头(16),所述固定腔(7)内设置有与锥头(16)配合的锥面(17)。7.根据权利要求1所述的内置传感器导线密封引出装置,其特征在于,所述固定腔(7)的内壁上均设置有若干柔性密封圈。

技术总结

本实用新型公开了一种内置传感器导线密封引出装置,其包括用于密封固定传感器的密封座,密封座贯穿腔体且密封固定在腔体上,传感器的测量端与导线端之间设置有固定接头,固定接头与导线端之间设置有导线引出端,密封座上设置有带有外螺纹的第一螺栓,第一螺栓内设置有与固定接头紧密贴合的固定腔,密封座内设置有便于导线引出端穿出的贯穿孔,贯穿孔与固定腔连通,第一螺栓上配合有用于限位固定接头的固定螺母,固定螺母的一端设置有抵接头,抵接头上设置有避让传感器测量端的避让孔,抵接头与固定接头相抵接;本方案可实现将内置传感器的导线从高温高压的腔体内密封穿出,同时内置传感器拆装方便,便于传感器的维护和更换。便于传感器的维护和更换。便于传感器的维护和更换。

技术研发人员:李怡航 谢和平 张泽天 张茹 高恒 陈领 张志龙 李佳南 黄伟 李聪

受保护的技术使用者:四川大学

技术研发日:2022.06.30

技术公布日:2022/11/14

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1