一种模拟山洪冲击建筑的试验装置

本技术属于建筑物模拟实验领域,具体涉及一种模拟山洪冲击建筑的试验装置。

背景技术:

1、山洪是指山区溪沟中发生的暴涨洪水,山洪具有突发性,水量集中流速大、冲刷破坏力强,水流中挟带泥沙甚至石块等,常造成局部性洪灾,由于山洪具备巨大的动能和惯性,往往对流经的建筑结构产生毁灭性的影响,为了降低因山洪的冲击导致建筑结构脆性破坏,就需要对山洪进行从启动、发展、到接触建筑结构、最终破坏建筑结构的全周期模拟监测实验,通过模拟实验得出的数据对建筑物进行改造升级,进而提高建筑物的防灾减灾能力,减少山洪灾害对建筑物的破坏。

2、在对建筑物进行山洪模拟实验时,由于不同的山区的坡度均不相同,因此,山洪流经时产生的动能也会随着坡度的变化而进行变化,而现有的山洪模拟试验装置中,模拟山体大多是一个整体,由于不同山区的坡度变化,实验时难以对模拟山体及时的做出调整,只能将模拟山体进行整体更换,无法多次使用,造成实验成本较高且更换较为繁琐,并且在模拟实验中,大多实验设备对于应变力的数据记录只有对建筑物接触洪水前段进行监测,并不具备对建筑物倒塌后的二次应变力监测,实验数据较为单一,难以有效记录,因此,提出一种模拟山洪冲击建筑的试验装置解决上述问题。

技术实现思路

1、针对现有技术的以上缺陷或改进需求中的一种或者多种,本实用新型提供了一种模拟山洪冲击建筑的试验装置,具有装置适用性高,模拟数据精准的优点。

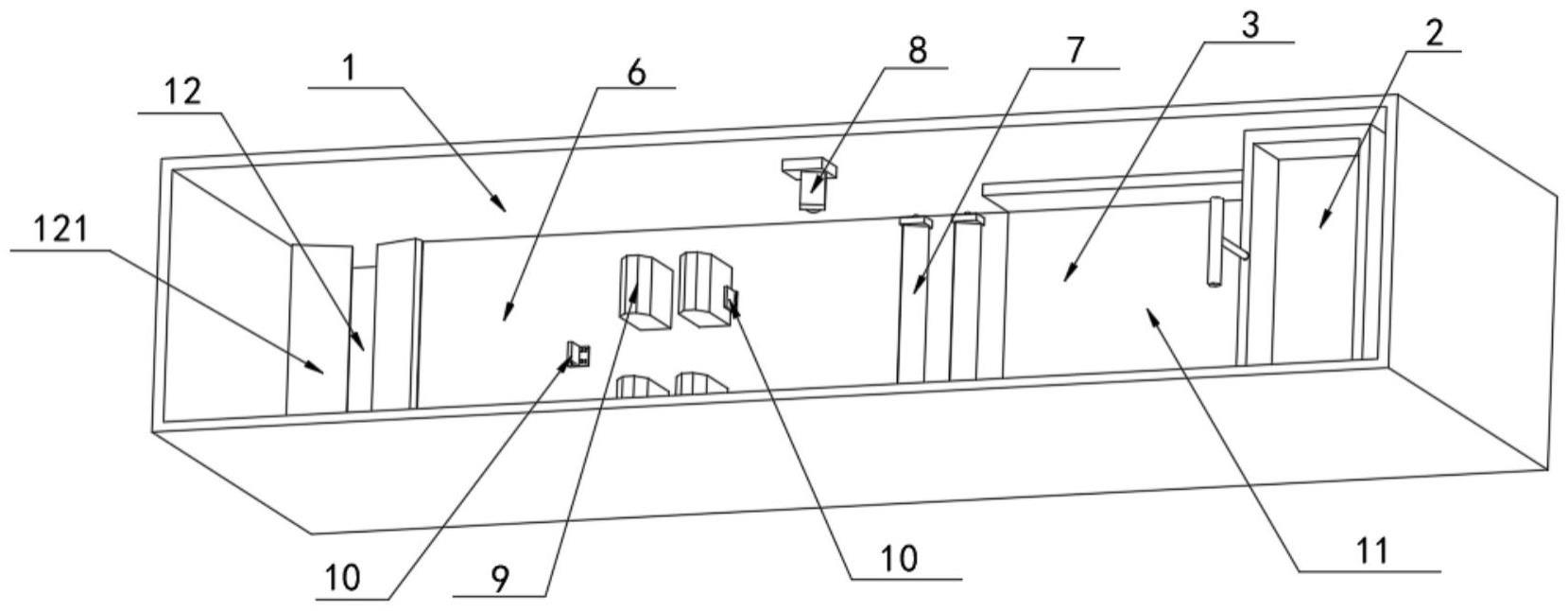

2、为实现上述目的,本实用新型提供一种模拟山洪冲击建筑的试验装置,包括一模拟池、一泥水箱、一模拟坡体、一升举装置、一台板、一流通区、一承托板、若干成浪板以及若干模拟建筑物;

3、所述模拟池为矩形槽体可分为三个区域;包括成形区、沉积区以及流通区,所述成形区位于头部,所述流通区位于中部,所述沉积区位于尾部;

4、所述模拟坡体位于所述成形区内,所述模拟坡体下端面设有一台板,所述升举装置位于所述成形区内且将所述模拟坡体夹持;

5、所述承托板位于所述流通区内,所述承托板上端面设有若干成浪板以及若干模拟建筑物。

6、作为本实用新型的进一步改进,所述泥水箱为上方开口、下方可开合的矩形箱体,所述泥水箱一边壁贯穿设有一螺纹杆且螺纹杆上端部连接设有一把手、下端部与所述泥水箱箱底一端螺纹啮合,所述泥水箱箱底另一端设有一转杆且转杆两端与所述泥水箱箱壁相固定,所述泥水箱箱底与箱壁连接处贴合设有密封胶圈,所述沉积区内设有两单向开合的阀板,两所述阀板下方连通设有一储水箱,所述模拟池整体由透明钢化玻璃制成。

7、作为本实用新型的进一步改进,所述模拟坡体上方开口且位于所述泥水箱箱底下方,所述模拟坡体底部设有若干粗糙条纹且两侧设有挡板,所述模拟坡体靠近所述流通区一边侧为开口设置与所述流通区相连通,所述模拟坡体一端部延其纵向一体平行设有两连接槽板,两所述连接槽板上均开设有一插销孔。

8、作为本实用新型的进一步改进,所述升举装置包括一驱动电机,所述驱动电机输出端连接设有一转杆且通过转杆连接有一主动齿轮,所述台板上端面沿所述模拟池横向平行设有两滑道且两滑道内均滑动有一滑块,两所述滑道靠近所述成形区一边侧均设有一从动齿轮,两所述从动齿轮中心处均连接设有一螺纹丝杆且延伸至所述滑道内,两所述滑块分别与两所述螺纹丝杆螺纹啮合,两所述滑块上端面一体设有一耳板且通过插销使两耳板与两所述连接槽板转动连接,两所述从动齿轮与所述主动齿轮外圆周面张紧啮合设有一齿链,所述台板上端面沿其纵向一体设有一连接台,所述连接台两端部均转动连接有一升举杆,两所述升举杆延伸端转动连接所述模拟坡体两边壁上,所述升举杆延伸端与所述模拟坡体连接处外壁挂设有一角度测量器。

9、作为本实用新型的进一步改进,所述承托板上端面延其纵向一体平行设有若干承托块,平行相邻两承托块为一组设置,每组承托块夹持面均转动连接有一成浪板,所述成浪板角度可调节,所述承托板上端面靠近所述沉积区一端可拆卸式设有若干模拟建筑物,若干所述模拟建筑物沿所述承托板横向两边侧各设有一应变式力传感器且与位于中间的模拟建筑物有间距,两所述应变式力传感器下端面均电性连接有一信号传输器且信号传输器与外界接收器电性连接,所述模拟池两内壁均挂设有一高速摄像机,所述高速摄像机具有角度倾斜设置且倾斜方向朝向所述模拟建筑物一侧,若干所述模拟建筑物为脆性玻璃制成。

10、总体而言,通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有的有益效果包括:

11、1.本实用新型的模拟山洪冲击建筑的试验装置,通过设置的升举装置与模拟坡体之间的连接,使得使用者可通过观察设置在升举装置上的角度调节器对模拟坡体的坡度进行调节,通过设置的升举装置,实现了该试验装置可根据不同山体的坡度进行调节,避免了由于山体的差异需要对模拟山体进行整体更换,大大节约了试验成本且操作更加便捷。

12、2.本实用新型的模拟山洪冲击建筑的试验装置,通过设置在模拟建筑物前端的其中一个应变式力传感器可对洪水接触到模拟建筑物前的应变力进行监测,通过设置的应变式力传感器电性连接有一信号传输器且信号传输器与外界接收器电性连接,使得洪水第一次与应变式力传感器碰撞产生的应变力数据传输至接收器便于供使用者记录,当洪水与模拟建筑物接触后并使模拟建筑物发生倾倒时,通过设置在模拟建筑物后端的另一个应变式力传感器可对经过模拟建筑物的缓冲后的模拟洪水剩余的动能进行二次监测,通过设置的后端的应变式力传感器,使得使用者可得出洪水的剩余动能并根据数据得出在建筑区前设置拦截洪水的设施所需要的有效荷载,进而实现了通过模拟实验得出的精准数据对建筑物进行改造升级,进而提高建筑物的防灾减灾能力,减少山洪灾害对建筑物的破坏。

技术特征:

1.一种模拟山洪冲击建筑的试验装置,其特征在于,包括一模拟池(1)、一泥水箱(2)、一模拟坡体(3)、一升举装置(4)、一台板(5)、一流通区(6)、一承托板(61)、若干成浪板(7)以及若干模拟建筑物(9);

2.根据权利要求1所述的模拟山洪冲击建筑的试验装置,其特征在于,所述泥水箱(2)为上方开口、下方可开合的矩形箱体,所述泥水箱(2)一边壁贯穿设有一螺纹杆且螺纹杆上端部连接设有一把手、下端部与所述泥水箱(2)箱底一端螺纹啮合,所述泥水箱(2)箱底另一端设有一转杆且转杆两端与所述泥水箱(2)箱壁相固定,所述泥水箱(2)箱底与箱壁连接处贴合设有密封胶圈,所述沉积区(12)内设有两单向开合的阀板(121),两所述阀板(121)下方连通设有一储水箱,所述模拟池(1)整体由透明钢化玻璃制成。

3.根据权利要求1所述的模拟山洪冲击建筑的试验装置,其特征在于,所述模拟坡体(3)上方开口且位于所述泥水箱(2)箱底下方,所述模拟坡体(3)底部设有若干粗糙条纹且两侧设有挡板,所述模拟坡体(3)靠近所述流通区(6)一边侧为开口设置与所述流通区(6)相连通,所述模拟坡体(3)一端部延其纵向一体平行设有两连接槽板(31),两所述连接槽板(31)上均开设有一插销孔。

4.根据权利要求3所述的模拟山洪冲击建筑的试验装置,其特征在于,所述升举装置(4)包括一驱动电机(41),所述驱动电机(41)输出端连接设有一转杆且通过转杆连接有一主动齿轮(42),所述台板(5)上端面沿所述模拟池(1)横向平行设有两滑道(51)且两滑道(51)内均滑动有一滑块(52),两所述滑道(51)靠近所述成形区(11)一边侧均设有一从动齿轮(44),两所述从动齿轮(44)中心处均连接设有一螺纹丝杆(45)且延伸至所述滑道(51)内,两所述滑块(52)分别与两所述螺纹丝杆(45)螺纹啮合,两所述滑块(52)上端面一体设有一耳板且通过插销使两耳板与两所述连接槽板(31)转动连接,两所述从动齿轮(44)与所述主动齿轮(42)外圆周面张紧啮合设有一齿链(43),所述台板(5)上端面沿其纵向一体设有一连接台(46),所述连接台(46)两端部均转动连接有一升举杆(47),两所述升举杆(47)延伸端转动连接所述模拟坡体(3)两边壁上,所述升举杆(47)延伸端与所述模拟坡体(3)连接处外壁挂设有一角度测量器。

5.根据权利要求1所述的模拟山洪冲击建筑的试验装置,其特征在于,所述承托板(61)上端面延其纵向一体平行设有若干承托块,平行相邻两承托块为一组设置,每组承托块夹持面均转动连接有一成浪板(7),所述成浪板(7)角度可调节,所述承托板(61)上端面靠近所述沉积区(12)一端可拆卸式设有若干模拟建筑物(9),若干所述模拟建筑物(9)沿所述承托板(61)横向两边侧各设有一应变式力传感器(10)且与位于中间的模拟建筑物(9)有间距,两所述应变式力传感器(10)下端面均电性连接有一信号传输器且信号传输器与外界接收器电性连接,所述模拟池(1)两内壁均挂设有一高速摄像机(8),所述高速摄像机(8)具有角度倾斜设置且倾斜方向朝向所述模拟建筑物(9)一侧,若干所述模拟建筑物(9)为脆性玻璃制成。

技术总结

本技术公开了一种模拟山洪冲击建筑的试验装置,属于建筑物模拟实验领域,包括一模拟池、一泥水箱、一模拟坡体、一升举装置、一台板、一流通区、一承托板、若干成浪板以及若干模拟建筑物。本技术的模拟山洪冲击建筑的试验装置,具有装置适用性高,模拟数据精准的优点,解决了现有的山洪模拟试验装置中,模拟山体大多是一个整体,由于不同山区的坡度变化,实验时难以对模拟山体及时的做出调整,只能将模拟山体进行整体更换,并且在模拟实验中,大多实验设备对于应变力的数据记录只有对建筑物接触洪水前段进行监测,并不具备对建筑物倒塌后的二次应变力监测,实验数据较为单一,难以有效记录的问题。

技术研发人员:韩培,王新涛,张丰良,乔楠,邓良才,邱佩,成志

受保护的技术使用者:长江水利委员会长江科学院

技术研发日:20220923

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!