一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法及系统

本发明涉及复合材料结构健康监测领域,尤其涉及一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法及系统。

背景技术:

1、复合材料薄壁结构在航空航天、能源动力和轨道交通等领域扮演着重要的角色。然而复合材料薄壁结构在运输和服役过程中不可避免的会遭受冲击载荷的作用,从而对结构造成损伤,直接威胁结构安全性和完整性。人工定期对结构进行无损检测维护成本较高,且需要消耗大量时间。因此,对复合材料薄壁结构进行实时在线的冲击损伤监测,对维护结构的健康安全具有重要意义。

2、基于lamb波的薄壁结构损伤识别技术因其成本低、传播距离远、覆盖面积大等优势,在结构健康监测领域中得到了广泛应用。基于lamb波的损伤识别技术主要分为主动式和被动式两种。其中,基于lamb波的主动式损伤识别技术是通过在薄壁结构表面安装驱动器主动激励lamb波信号,然后使用接收传感器采集经过监测区域的lamb波信号,接着应用信号处理方法提取出lamb波与结构损伤相互作用的损伤指数,最后利用损伤识别算法对监测结构中的损伤进行识别。而基于lamb波的被动式损伤识别技术只需要设置接收传感器采集冲击在薄壁结构中产生的lamb波信号,应用信号处理方法提取冲击产生的lamb波信号特征结合特定算法实现冲击损伤识别。基于lamb波的被动式损伤识别技术相比主动式损伤识别技术,只需接收器而无需驱动器,更加简单,快速和高效,在冲击损伤识别方面更加具有优势,而目前国内外关于被动式损伤识别技术研究较少。所以对于复合材料薄壁结构,利用被动式损伤识别技术判别冲击损伤的有无,确定冲击损伤位置在结构监测区域内的概率分布无疑是一个挑战。

技术实现思路

1、根据现有技术存在的问题,本发明公开了一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法及系统,技术方案如下:

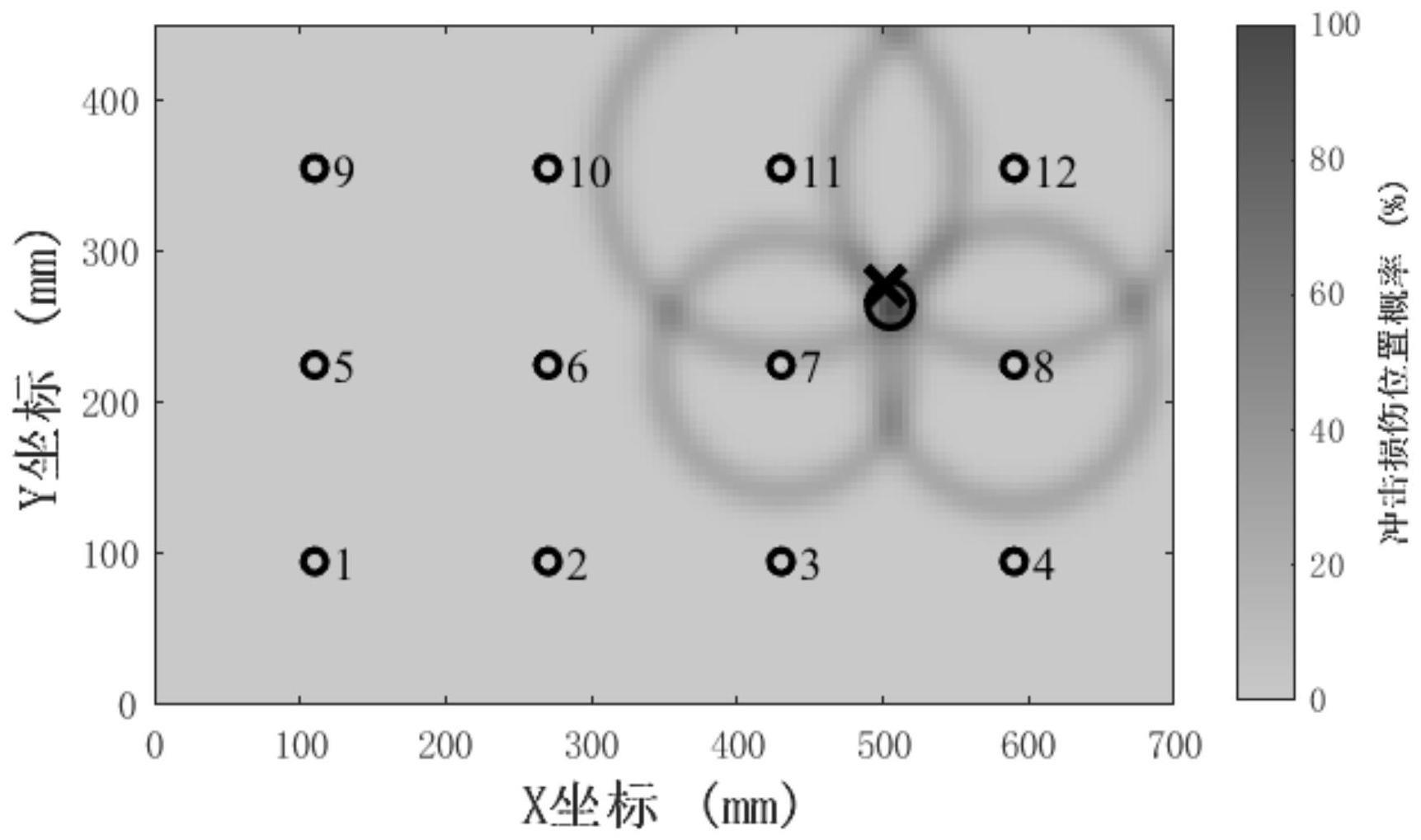

2、本发明在第一方面提供了一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其包括步骤:采集冲击在所述复合材料薄壁结构的结构检测区域内产生的lamb波信号;利用变分模态分解将所述lamb波信号分解成多个模态分量,运用连续小波变换得到每个所述多个模态分量的时频谱;基于其中最高频率模态分的时频谱利用dbscan聚类算法判别所述冲击损伤有无;若有则采用归一化方差序列测量所述lamb波信号的波达时间;以及使用迭代圆弧轨迹成像算法基于所述波达时间确定冲击损伤位置在所述结构监测区域内的概率分布,将概率最大的位置作为预测的冲击损伤位置。

3、在一些实施例中假设所述lamb波信号f(t)被分解为k个模态分量,保证分解序列为具有中心频率的有限带宽的模态分量,同时满足各模态的估计带宽之和最小,约束条件为所有模态之和与原始信号相等,则相应约束变分表达式为:

4、

5、其中,k为分解的总模态数,{uk}和{wk}分别为第k个模态分量和对应的中心频率,k越小中心频率越高,δ(t)是dirac函数,t是时间采样点,j是复数,e是自然常数;求解上述约束变分表达式即可获得所述lamb波信号的多个模态分量。

6、在一些实施例中,采用小波变换获取中心频率最高的模态分量u1(t)的时频谱;对于空间下信号u1(t)的连续小波变换定义如下:

7、

8、其中,cwt()为连续小波变换函数,a为尺度因子,b为平移因子,“<>”表示内积,“-”表示共轭,ψ(t)为母小波函数。

9、在一些实施例中,于其中最高频率模态分的时频谱利用dbscan聚类算法判别所述冲击损伤有无具体包括:提取中心频率最高的模态分量u1(t)的时频谱像素最大部分对应的样本点;初始化dbscan聚类算法的参数r和minpoints;根据上述样本点的自动分类,判定结构是否为无损。

10、在一些实施例中,采用归一化方差序列测量所述lamb波信号的波达时间包括计算所述lamb波信号的方差序列;按所述方差序列的最大值进行归一化得到经归一化的信号;以及选择一个数值较低的阈值,将所述经归一化的信号到达该阈值的时间作为测量的波达时间。

11、在一些实施例中,所述使用迭代圆弧轨迹成像算法基于所述波达时间确定冲击损伤位置在所述结构监测区域内的概率分布,将概率最大的位置作为预测的冲击损伤位置包括:将所述测量的波达时间进行排序,记录波达时间最早的多个波达时间;对结构监测区域进行网格划分,建立笛卡尔坐标系,标记所述最早的多个波达时间的对应的多个传感器的位置坐标,假定所述网格的某一点为冲击损伤点,计算其至所述多个传感器的距离;设置合理迭代区间,以设定的迭代初始值和迭代步长确定多个冲击发生时刻;基于所述距离迭代计算所述多个冲击发生时刻对应的圆弧轨迹概率成像结果;以及将成像结果图像中像素最大值的网格点位置作为概率最大的冲击损伤的位置。

12、在一些实施例中,所述多个传感器位于阵列设置的传感器网络中,所述传感器网络用于采集所述结构监测区域的信号。

13、本申请的另一些实施例还提供了对应的面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别系统,其包括被配置为采集冲击在所述复合材料薄壁结构的结构检测区域内产生的lamb波信号的信号采集模块;被配置为利用变分模态分解将所述lamb波信号分解成多个模态分量,运用连续小波变换得到每个所述多个模态分量的时频谱的信号处理模块;被配置为基于其中最高频率模态分的时频谱利用dbscan聚类算法判别所述冲击损伤有无的损伤判别模块;被配置为采用归一化方差序列测量lamb波信号的波达时间的特征提取模块;以及被配置为使用迭代圆弧轨迹成像算法基于所述波达时间确定冲击损伤位置在所述结构监测区域内的概率分布,将概率最大的位置作为预测的冲击损伤位置的冲击损伤概率分布获取模块。

14、由于采用了上述技术方案,本发明提供的一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法及系统,与现有技术相比,本发明的有益效果是:

15、一方面,本发明所述的方法、系统针对复合材料薄壁结构提出了一种被动式冲击损伤识别方法,无需驱动传感器,只需要接收传感器,方法简单、快速和高效。

16、另一方面,本发明所述的方法、系统既适用于复合材料平板,也适用于加筋的复合材料板。

17、又一方面,本发明所述的方法、系统结合变分模态分解与连续小波变换,提供了一种基于dbscan的聚类算法判别冲击损伤有无,为无监督学习,无需对数据进行标签。

18、再一方面,本发明所述的方法、系统在特征提取模块采用归一化方差序列测量lamb波信号的波达时间,无需解释信号的成分,受环境噪声干扰小。

19、再一方面,本发明所述的方法、系统提供了一种迭代圆弧轨迹成像算法,可以在减小计算时间成本的前提下确定冲击损伤位置在监测区域内的概率分布。

技术特征:

1.一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其特征在于:步骤s2包括:假设所述lamb波信号f(t)被分解为k个模态分量,保证分解序列为具有中心频率的有限带宽的模态分量,同时满足各模态的估计带宽之和最小,约束条件为所有模态之和与原始信号相等,则相应约束变分表达式为:

3.根据权利要求2所述的面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其特征在于:步骤s2包括采用小波变换获取中心频率最高的模态分量u1(t)的时频谱;对于空间下信号u1(t)的连续小波变换定义如下:

4.根据权利要求1所述的面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其特征在于:步骤s3具体包括:

5.根据权利要求1所述的面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其特征在于:所述步骤s4具体包括

6.根据权利要求1所述的面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其特征在于:所述步骤s5具体包括:

7.根据权利要求6所述的面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,其特征在于:其中,所述多个传感器位于阵列设置的传感器网络中,所述传感器网络用于采集所述结构监测区域的信号。

8.面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别系统,其特征在于:包括:

9.面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别系统,其特征在于:包括处理器和存储器,所述存储器存储有计算机指令,所述处理器执行所述计算机指令以实现一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法,该方法包括步骤s1,采集冲击在所述复合材料薄壁结构的结构检测区域内产生的lamb波信号;步骤s2,利用变分模态分解将所述lamb波信号分解成多个模态分量,运用连续小波变换得到每个所述多个模态分量的时频谱;步骤s3,基于其中最高频率模态分的时频谱利用dbscan聚类算法判别所述冲击损伤有无,若有损伤则执行步骤s4和步骤s5;步骤s4,采用归一化方差序列测量所述lamb波信号的波达时间;以及步骤s5,使用迭代圆弧轨迹成像算法基于所述波达时间确定冲击损伤位置在所述结构监测区域内的概率分布,将概率最大的位置作为预测的冲击损伤位置。

技术总结

本发明提供了一种面向复合材料薄壁结构的被动式冲击损伤识别方法和系统,采集冲击产生的Lamb波信号;利用变分模态分解(VMD)将Lamb波信号分解成多模态信号分量,运用连续小波变换(CWT)获取中心频率最高的模态信号分量的时频谱;利用DBSCAN聚类算法判别冲击损伤有无;采用归一化方差序列测量Lamb波信号的波达时间;使用迭代圆弧轨迹成像算法确定冲击损伤位置在结构监测区域内的概率分布。本发明利用归一化方差序列提取Lamb波的波达时间特征过程,无需解释信号的成分,受到环境噪声干扰较小,采用迭代圆弧轨迹成像算法在减少了计算时间成本的情况下同时实现了冲击损伤的精确定位。

技术研发人员:杨雷,邓德双,杨正岩,曾旭,武湛君,马书义

受保护的技术使用者:大连理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!