DES基因作为特异性标记基因在鉴别睾丸组织细胞类型中的应用

本发明涉及隐睾研究,更具体的,涉及des基因作为特异性标记基因在鉴别睾丸组织细胞类型中的应用。

背景技术:

1、隐睾症是男性中最常见的生殖系统先天性异常之一,男性中约有1%~9%在出生时表现为至少有一个隐睾睾丸。隐睾症增加了男性不育、睾丸癌、生殖细胞丢失和精子发生受损的风险。30.8%的单侧隐睾患者存在少精子症;25%~89%双侧隐睾患者存在无精子症,不育者高达60%~100%。有32%的药物治疗者和46%的外科手术者发展为无精症,单方面隐睾症的无精症发生率为13%,而与患者是否接受治疗无关。目前使用腹腔镜辅助隐睾切除术或者睾丸固定术治疗隐睾。

2、目前有研究发现,紧密连接(tj)相关分子的表达在人工隐睾或睾丸热处理后24~48h显著降低,而血-睾丸屏障(btb)的通透性增加且在10d后恢复。该过程还伴随着tgf-β2和tgf-β3的表达增高,p38 mapk和erk/mapk信号通路的激活。在隐睾生精过程的相关生物信息学鉴定中发现花生四烯酸途径和mtor途径被认为是生精的重要途径,而rictor和gpx8被认为是参与隐睾症患者生精过程中的关键基因。但是,隐睾症的自身机制和分子通路等尚不清楚。

3、肌样细胞(myoid cell)是1996年公布的动物学名词。位于生精小管中的肌样细胞,是紧贴于生精小管基膜外的一种梭形细胞。其胞质内含有肌动蛋白微丝,能够进行节律性收缩,有助于运送精子。

4、精子发生是建立和维持雄性生殖的基础,精子发生异常会导致雄性不育。体细胞(睾丸间质细胞、肌样细胞和支持细胞)构成了睾丸的微环境,对于调节正常的精子发生至关重要。间质细胞是睾丸基质的重要组成部分,而管周肌样细胞是生精小管的主要细胞类型之一。

5、肾小管周围肌样细胞是生精小管壁的主要细胞成分,具有平滑肌样特征。一方面,肾小管周围肌样细胞可以与其他体细胞合作,协助精子发生,如:同支持细胞合作,形成生精小管中的基底层,为精原干细胞提供生态位,利于精原干细胞自我更新与维持睾丸中的干细胞池并分化为精细胞和精子;另一方面,当精子发生异常时,肾小管周围肌样细胞的结构和功能可以改变。在精子发生受损的男性中,肾小管壁的结构经常发生改变,细胞外基质沉积和肾小管周围细胞形态变化,意味着肾小管周围细胞的功能发生了根本性改变。间质细胞在精子发生过程中起到重要作用,对其的研究,有助于开发男性不育症的新治疗方法,对新的男性避孕药的开发也具有重要意义。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的上述问题,首先提供基因des的应用。

2、本发明的目的通过以下技术方案实现:

3、des基因作为特异性标记基因在鉴别睾丸组织肌样细胞中的应用。

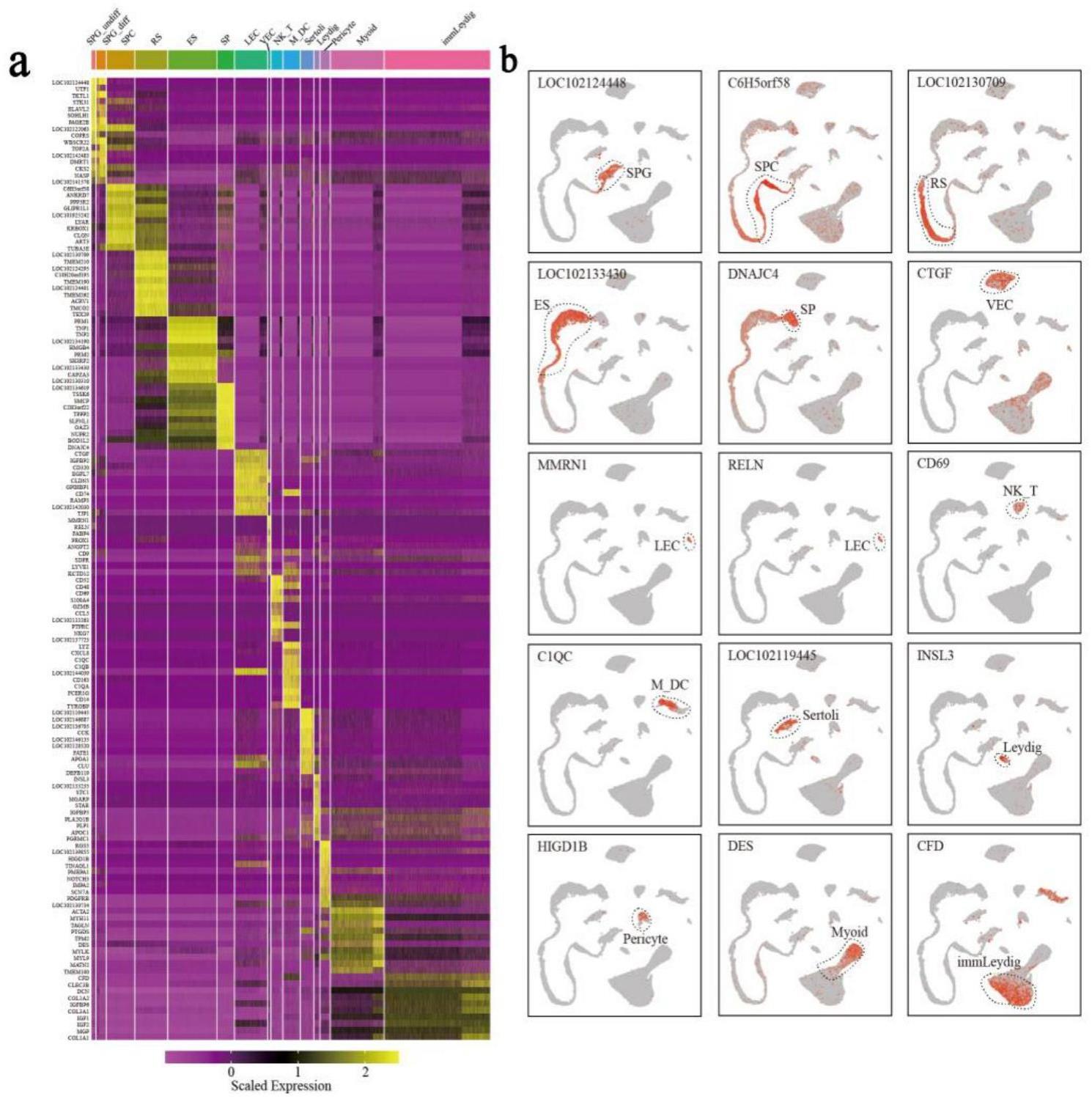

4、本发明通过wilcoxon rank sum test,选择了几个细胞类型中表达显著高于其他细胞类型的基因。选取了所有细胞类型的1~2个标记基因。发现这些新的标记基因与典型标记基因同样适用。因此可以将其作为隐睾症的新的标记基因。

5、本发明还提供物质a在制备鉴别睾丸组织肌样细胞的功能产品中的应用,所述物质a用于检测细胞中des的表达量。

6、优选的,所述物质a为抗人的重组anti-c5a/c5a des arg抗体。

7、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

8、本研究通过这次的隐睾模型中相应的睾丸组织的表达量情况确定了这个des作为标记基因的可行性,在后续应用中,就可以像标记基因那样,作为特异性marker去分析定义睾丸组织里是否含有myoid细胞。

9、本研究采用隐睾症食蟹猴模型,利用单细胞转录组分析,探讨睾丸组织细胞中精子发生丧失细胞的分子基础,同时也为隐睾症所致男性不育的研究奠定基础,为临床治疗方案的研究提供新思路。

技术特征:

1.des基因作为特异性标记基因在鉴别睾丸组织肌样细胞中的应用。

2.物质a在制备鉴别睾丸组织肌样细胞的功能产品中的应用,其特征在于,所述物质a用于检测细胞中des的表达量。

3.根据权利要求2所述的应用,其特征在于,所述物质a为抗人的重组anti-c5a/c5adesarg抗体。

技术总结

本发明属于隐睾研究技术领域,公开了DES基因作为特异性标记基因在制备用于诊断隐睾症的产品中的应用。本研究通过这次的隐睾模型中相应的睾丸组织的表达量情况确定了这个DES作为标记基因的可行性,在后续应用中,就可以像本专利中提供的材料的第三个图中的那些标记基因一样,作为特异性Marker去分析定义其他研究中的睾丸组织里是否含有Myoid细胞。本研究采用隐睾症食蟹猴模型,利用单细胞转录组分析,探讨睾丸组织细胞中精子发生异常的分子基础,同时也为隐睾症所致男性不育的研究奠定基础,为临床治疗方案的研究提供新思路。

技术研发人员:杨世华,袁靖丽

受保护的技术使用者:华南农业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!