一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具及方法与流程

本发明涉及海底采样,尤其是一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具及方法。

背景技术:

1、由于大部分海底都被淹没在深达数千米的海水之下,而太阳光照最多仅能到达水深1000米处,光线无法照进更深的海洋之中,所以绝大部分的海底长期淹没在低可见度的环境之中;同时,海洋大型动物的出没也会引起海底沉积物扰动,对作业过程的能见度产生干扰。

2、目前,人类对深海的认识仍远不及近岸浅水海域,受海底深度、可见度等客观环境的局限,探索深海需要花费大量的人力、物力、财力及时间,如何更高效、准确地采集到高质量海底样品,是海洋科学技术发展致力于解决的重要问题之一。

3、传统的取样方式一种是通过海洋考察船利用高强度缆绳将采样器放至海底盲取再收回。受海流等多重因素影响,该布放回收流程通常耗时近24小时,且所采集的样品质量无法得到保证,对海底样品未加分类便草草取样,大大增加了回到实验室后科学家对样品处理的工作。

4、另一种是利用载人潜水器或原位实验平台将海洋科学家和工程师送至海底,利用载人潜水器搭载的声光设备照明,操控机械手进行原位取样。通常潜器的升降过程也要耗时近10小时,受载人潜器所携带氧气量的限制,留给实际取样作业的时间既紧张又宝贵,且取样过程无法避免地会对取样海域及样品产生不必要的声光污染。

5、随着海洋技术的发展,可以远程操控的水下机器人(rov)逐渐应用到海底取样作业中。但是,传统采样筒采用的标签识别模式过于依赖海底能见度,对操作人员的精神注意力要求颇高,长期驻留海底作业人员执行任务容易引起疲劳,从而导致操作失误;同时,传统取样模式在多次取样作业时,会有机械手和工具篮的标定误差累积,造成采样筒与收集筒不对应的问题;此外,传统取样作业过程繁琐模糊,不利于机器学习,一定程度上阻碍了海底智能作业技术的发展。

6、为此我们提出一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具及方法。

技术实现思路

1、本申请人针对上述现有生产技术中的缺点,提供一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具及方法,通过采用匹配杆和匹配孔的匹配结构,实现采样器和样品桶的精准对接,实现专管专用,方便在无光的环境下使用,同时还能提高样品桶和采样器的对接效果。

2、本发明所采用的技术方案如下:

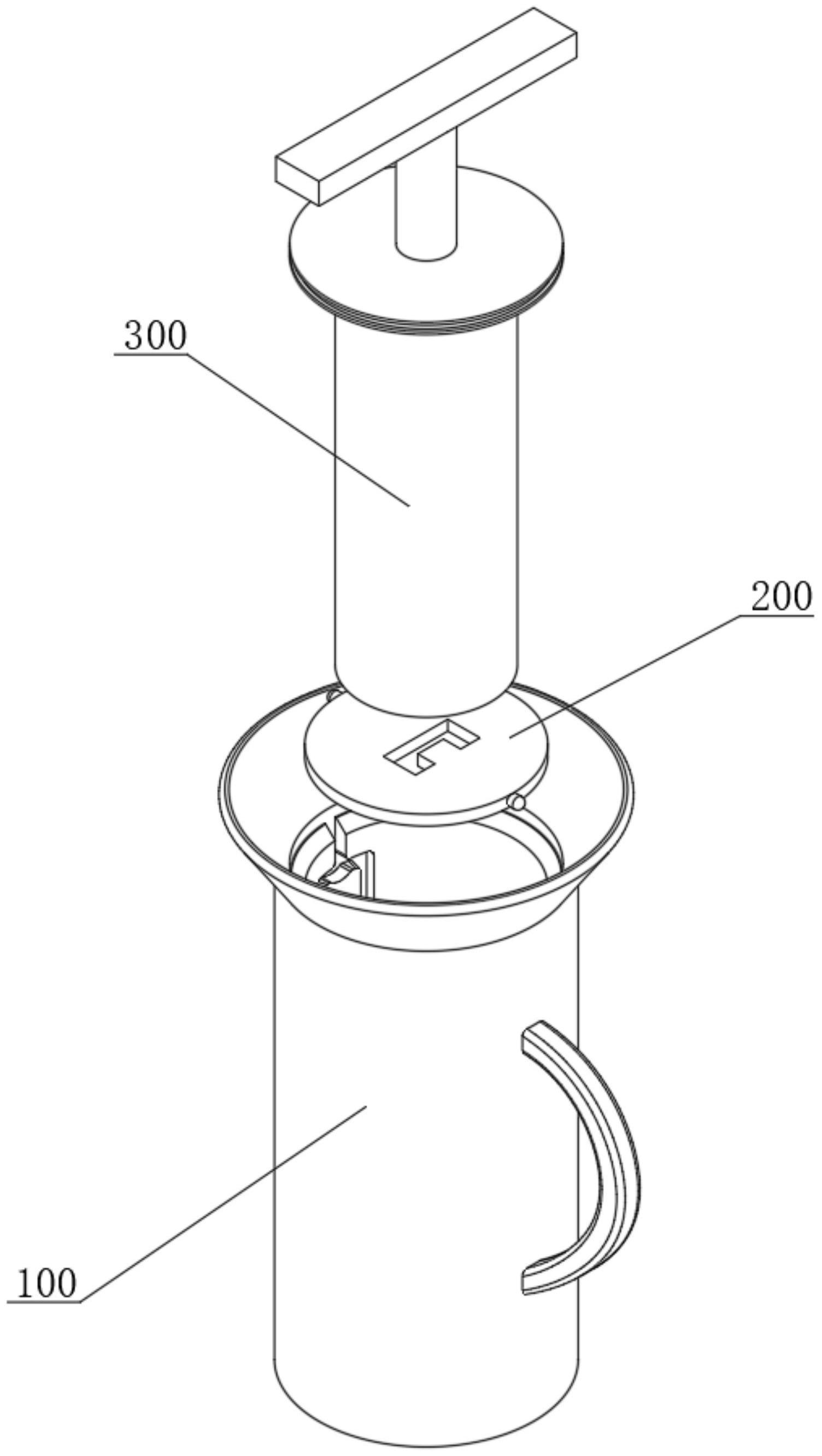

3、一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,包括:

4、采样器,用于采集样本,其结构包括采样筒,采样筒的一端封闭有封板,且封板位于采样筒内的一段上连接有与封板轴线平行的匹配杆;

5、样品桶,其设置有用于容纳收集采样器的桶体;

6、封盖,其能够沿样品桶的轴向进行移动并可控的对桶体进行封闭;

7、限位结构,其设置于样品桶上并可控的限制封盖在样品桶上进行轴向移动;

8、所述封盖上设置有与匹配杆相对应的匹配孔,且在匹配杆和匹配孔对接后控制解除限位结构的限位作用。

9、其进一步特征在于:

10、所述采样筒呈筒状结构并在嵌入到样品区后带出相应样品。

11、所述匹配杆延伸出采样筒的敞口侧端面以配合插入到匹配孔中,且匹配杆和匹配孔在对接后的控制解除方式为水平转动。

12、所述桶体的敞口端连接有引导段,桶体的外壁上连接有把手。

13、所述限位结构包括台阶槽,台阶槽连接在桶体的内壁上,且在台阶槽的端口上开设有两个相对的引导槽,同时在台阶槽位于引导槽下端的侧壁上设置有沿轴向设置的两组相对的双轨槽,且双轨槽与引导槽相互连接台阶槽的端面设置有朝向轴心的坡口。

14、所述封盖包括盖板,盖板的侧壁上连接有两个相对的滑动杆,且滑动杆能够滑动连接在双轨槽和引导槽内。

15、所述采样筒的侧壁上开设有环形槽,且在环形槽内连接有密封圈。

16、所述采样筒上连接有便于手持的握杆。

17、一种适用于海底低可见度环境的分类取样方法,采用多个如权利要求所述的取样工具,且多个所述取样工具中对应匹配孔和匹配杆的图案不同,采样过程包括如下步骤:

18、位置定位:在取样作业之前,采样器和样品桶分别批量放在取样工具篮a和工具篮b内,通过指定坐标系提前对工具篮和机械手的位置关系进行标定;

19、机械手取样:机械手从取样工具篮a中按序抓取一个采样器,并插入海底取样区进行取样;

20、转移:取样完成后,将采样器转移到工具篮b的上方,并与工具篮b中的样品桶依次进行匹配;

21、匹配:通过机械手将采样器移动到其中一个样品桶的垂直上方,然后沿垂直方向向下进行第一次移动,此时利用引导段进行对准,同时通过采样器中的匹配杆与封盖上的匹配孔进行插接匹配,在下降到一定高度后进行水平转动,随后在水平转动后,沿垂直方向向下进行第二次移动,在第二次移动时若机械手未出现高度变化,说明未匹配成功,则带动机械手移动到原高度位置并移动到下一个样品桶进行同样操作;

22、取样完成:若在第二次移动时,机械手出现了高度变化,即说明匹配成功在机械手向下移动的过程中能够将采样器插接到样品桶内,从而该取样工具的取样过程。

23、所述机械手具备夹持效果,且同时具有位置和力反馈机制。

24、本发明的有益效果如下:

25、本发明结构紧凑、合理,操作方便,

26、通过上述操作即可完成在低可见度环境下的原位分类采样,有效降低取样过程对海底环境的声光污染,有效降低不同类型取样样品间的交叉污染,便于进行对样品处理有不同要求的分类取样,结构简单便于简化取样作业流程,便于实现智能取样作业,具有很强的实用性。

27、同时,本发明还具备如下优点:

28、1.通过采用匹配杆和匹配孔的匹配结构,实现采样器和样品桶的精准对接,实现专管专用,方便在无光的环境下使用,同时还能提高样品桶和采样器的对接效果,提高样本的密封性,减少外界的海水污染,提高后续的试验效果

29、2.整个对接过程只要初步了解样品桶和采样器的位置后,即可进行插管,方便在低可见度、有遮蔽环境或因各种原因不便增加人工声光污染的海底环境下使用;

30、3.专管专用,可以进行分类插管取样,通过匹配杆和匹配孔的匹配结构,使得对应的采样器和样品桶进行匹配,可保证回收样品的准确性,简化取样的分类、标记等操作流程,有助于实现高效智能取样作业;

31、4.整个装置结构简单,方便耐用,对接紧密,有效的保证样本采集效果,具有很强的实用性。

32、5.采样筒的侧壁上开设有环形槽,且在环形槽内连接有密封圈,能够在样品桶和采样器对接后提高样品的密封效果,防止样品被海水污染。

33、6.而且操作过程可以采用自动化作业,由于整个匹配过程通过作用力和高度进行判断,因此在机械手上进行信息控制,实现自主学习,方便自动进行匹配采样,提高智能化效果。

技术特征:

1.一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于:所述采样筒(301)呈筒状结构并在嵌入到样品区后带出相应样品。

3.如权利要求1所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于:所述匹配杆(304)延伸出采样筒(301)的敞口侧端面以配合插入到匹配孔(203)中,且匹配杆(304)和匹配孔(203)在对接后的控制解除方式为水平转动。

4.如权利要求1所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于:所述桶体(101)的敞口端连接有引导段(103),桶体(101)的外壁上连接有把手(102)。

5.如权利要求4所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于:所述限位结构包括台阶槽(104),台阶槽(104)连接在桶体(101)的内壁上,且在台阶槽(104)的端口上开设有两个相对的引导槽(105),同时在台阶槽(104)位于引导槽(105)下端的侧壁上设置有沿轴向设置的两组相对的双轨槽(106),且双轨槽(106)与引导槽(105)相互连接台阶槽(104)的端面设置有朝向轴心的坡口。

6.如权利要求5所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于:所述封盖(200)包括盖板(201),盖板(201)的侧壁上连接有两个相对的滑动杆(202),且滑动杆(202)能够滑动连接在双轨槽(106)和引导槽(105)内。

7.如权利要求1所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于:所述采样筒(301)的侧壁上开设有环形槽,且在环形槽内连接有密封圈(305)。

8.如权利要求1所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具,其特征在于:所述采样筒(301)上连接有便于手持的握杆(302)。

9.一种适用于海底低可见度环境的分类取样方法,其特征在于:采用多个如权利要求1所述的取样工具,且多个所述取样工具中对应匹配孔(203)和匹配杆(304)的图案不同,采样过程包括如下步骤:

10.如权利要求9所述的一种适用于海底低可见度环境的分类取样方法,其特征在于:所述机械手具备夹持效果,且同时具有位置和力反馈机制。

技术总结

本发明涉及一种适用于海底低可见度环境的分类取样工具及方法,包括采样器,用于采集样本,其结构包括采样筒,采样筒的一端封闭有封板,且封板上连接有匹配杆;样品桶,其设置有用于容纳收集采样器的桶体;封盖,其能够沿样品桶的轴向进行移动并可控的对桶体进行封闭;限位结构,其设置于样品桶上并可控的限制封盖在样品桶上进行轴向移动;所述封盖上设置有与匹配杆相对应的匹配孔。通过上述操作即可完成在低可见度环境下的原位分类采样,有效降低取样过程对海底环境的声光污染,有效降低不同类型取样样品间的交叉污染,便于进行对样品处理有不同要求的分类取样,结构简单便于简化取样作业流程,便于实现智能取样作业,具有很强的实用性。

技术研发人员:张琳丹,郭佳,付薇,王俊霖,徐明浩

受保护的技术使用者:中国船舶科学研究中心

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!