光纤陀螺用一体化集成光学器件的制作方法

本发明涉及光纤陀螺,尤其涉及光纤陀螺用一体化集成光学器件及其封装形式。

背景技术:

1、光纤陀螺是一种基于萨格奈克(sagnac)效应的敏感载体角速度的传感器,具有无运动部件、启动时间快和精度覆盖范围广等优点,在航空、航天、航海和陆地精密导航、武器精密制导及自动控制等领域得到了广泛关注和应用。为了更好地满足惯性导航系统小型化、低成本的发展需求,下一代光纤陀螺迫切需要向小型化发展。光路体积占据光纤陀螺体积的70%以上,是实现小型化面临的首要挑战,迫切需要探索光路小型化的技术方案。

2、单轴光纤陀螺可敏感空间中某一维度的角速率信息,是光纤陀螺典型的架构形式。传统单轴光纤陀螺光路由1个光源、1个探测器、1个耦合器、1个多功能调制器、1个光纤环圈组成。各光学器件均带有独立封装,导致陀螺体积、成本难以下降。光纤环圈是光纤陀螺的核心敏感组件,体积与精度高度相关。因此,光源、探测器、耦合器、多功能调制器是光路小型化的首要对象。如何在保证各器件功能和性能完整性的前提下,将四个分立器件小型化,进而封装在同一结构中,是当前光纤陀螺光路小型化面临的首要挑战。

技术实现思路

1、本发明目的是针对现有陀螺光路均为分立器件、体积过大的问题,提供一种小型化单轴光纤陀螺应用的一体化集成光学器件。

2、为解决上述技术问题,本发明提出的光纤陀螺用一体化集成光学器件,采取技术方案如下:

3、一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,所述集成光学器件包括:由发光模块和片上多功能模块,采用直接耦合技术实现连接,所述的发光模块包括光束整形器、光隔离器、发光芯片、热敏电阻,具有发光、隔离功能,所述的片上多功能模块包括片上耦合波导、起偏/偏振波导、分束/合束波导、模式滤除波导、调制电极、探测芯片、信号放大电路,其中,片上耦合波导包括光接收耦合波导和探测耦合波导,具有分束、合束、起偏、偏振、模式滤除、相位调制、信号转换功能;

4、所述片上多功能模块基于同一基材实现,基材基本结构包括芯片层和外部粘接层,所述芯片层主要集成了耦合波导、起偏波导、分束/合束波导、模式滤除波导和调制电极,所述调制电极通过在芯层上沉积金属结构实现,所述探测芯片以贴片方式放置在片上耦合波导的探测耦合波导上方,信号放大电路通过粘接的方式位于芯片层之上,与芯片层内部的光传输无连通,探测芯片与信号放大电路之间通过金丝引线实现连接。

5、所述光学器件采用多层封装结构,器件外部为金属封装,内部共有三部分组成,第一部分为集成光学芯片层,包括发光模块和片上多功能模块,所述发光模块包括光束整形器、光隔离器、发光芯片、热敏电阻,所述片上多功能模块包括芯片主体、探测芯片、信号放大电路;第二部分为保障器件正常工作的结构层,包括芯片垫片、过渡热沉、热沉、半导体双向制冷器;第三部分为对外输出和固定的基底层;

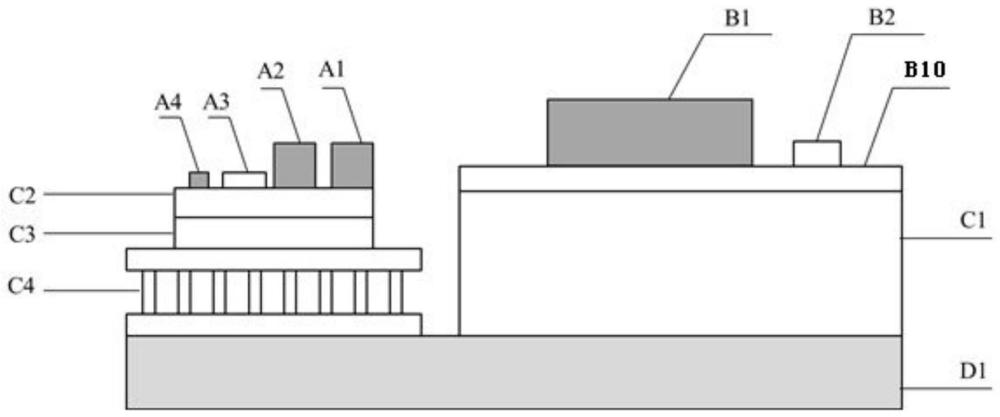

6、器件的封装结构自下而上依次为第三部分、第二部分、第一部分,第一部分中的发光模块各器件直接焊接或粘接在过渡热沉上,片上多功能模块的芯片主体由光刻工艺制造而成,探测芯片以贴片形式与芯片主体连接在一起,信号放大电路粘接在芯片主体上方,片上多功能模块粘接固定在芯片垫片上,垫片直接固定在基底层上,过渡热沉固定在热沉上,热沉固定在半导体双向制冷器上,再固定在基底层上。

7、本发明具有的有益效果是:

8、(1)本发明的集成光学器件将传统技术方案中光纤陀螺需要的4个分立光学器件集成为1个器件,在原有功能不变的基础上,大幅缩减器件体积;

9、(2)本发明的集成光学器件中的集成光学芯片为一体式芯片,具有高集成度高、小体积的优势;

10、(3)本发明的集成光学器件实现了无光纤化构成,解决了传统技术方案中各个分立器件之间需通过一定距离的光纤连接的问题;

11、(4)本发明的集成光学器件内部芯片基于光刻工艺实现,具有批量大、一致性好、成本低的优点。

技术特征:

1.一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述集成光学器件包括:发光模块和片上多功能模块,采用直接耦合技术实现连接,所述的发光模块包括光束整形器、光隔离器、发光芯片、热敏电阻,具有发光、隔离功能,所述的片上多功能模块包括片上耦合波导、起偏/偏振波导、分束/合束波导、模式滤除波导、调制电极、探测芯片、信号放大电路,其中,片上耦合波导包括光接收耦合波导和探测耦合波导,具有分束、合束、起偏、偏振、模式滤除、相位调制、信号转换功能;

2.根据权利要求1所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述光学器件采用多层封装结构,器件外部为金属封装,内部共有三部分组成,第一部分为集成光学芯片层,包括发光模块和片上多功能模块,所述发光模块包括光束整形器(a1)、光隔离器(a2)、发光芯片(a3)、热敏电阻(a4),所述片上多功能模块包括芯片主体(b10)、探测芯片(b2)、信号放大电路(b1);第二部分为保障器件正常工作的结构层,包括芯片垫片(c1)、过渡热沉(c2)、热沉(c3)、半导体双向制冷器(c4);第三部分为对外输出和固定的基底层(d1);

3.根据权利要求1所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述片上多功能模块由信号放大电路(b1)、探测芯片(b2)、发光探测端耦合波导(b31)、调制端耦合波导(b32)、分束/合束波导(b4)、模式滤除波导(b5)、第一起偏/偏振波导(b6)、调制电极(b7)、转向波导(b8),其中分束/合束波导(b4)包括第一分束/合束波导(b41)和第二分束/合束波导(b42),基于分光波导实现;所述转向波导(b8)共两处,均选用弯曲波导,分别位于发光探测端耦合波导(b31)、第一分束/合束波导(b41)之间,以及模式滤除波导(b5)、第一起偏/偏振波导(b6)之间,所述第一分束/合束波导(b41)为垂直方向布局,第二分束/合束波导(b42)为水平方向布局;调制电极(b7)为推挽式电极,模式滤除波导(b5)由弯曲波导构成,第一起偏/偏振波导(b6)由直波导和弯曲波导构成,模式滤除波导(b5)和第一起偏/偏振波导(b6)的实现由相同波导结构实现,或由不同波导结构实现,

4.根据权利要求3所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述光学器件和权利要求3所述的光学器件结构和功能基本相同,其区别点主要在于:所述第一分束/合束波导(b41)为水平方向,模式滤除波导(b5)、第一起偏/偏振波导(b6)在同一垂直方向上为垂直方向。

5.根据权利要求3所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述光学器件和权利要求3所述的光学器件结构和功能基本相同,其区别点主要在于:在所述第一分束/合束波导(b41)和模式滤除波导(b5)之间增加转向波导,增加耦合波导(b31)尺寸。

6.根据权利要求3所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述光学器件和权利要求3所述的光学器件结构和功能基本相同,其区别点主要在于:所述第一分束/合束波导(b41)为水平方向布局,增加了第二起偏/偏振波导(b9),并将模式滤除波导(b5)放置在第一起偏/偏振波导(b6)、第二起偏/偏振波导(b9)中间。

7.根据权利要求3所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述光学器件和权利要求3所述的光学器件结构和功能基本相同,其区别点主要在于:增加耦合波导(b31)尺寸;第一分束/合束波导(b41)为垂直方向布局,第二分束/合束波导(b42)为水平方向布局;模式滤除波导(b5)由螺旋曲线波导结构实现;增加第二起偏/偏振波导(b9),第一起偏/偏振波导(b6)、第二起偏/偏振波导(b9)设置在模式滤除波导(b5)的起始和终止处。

8.根据权利要求7所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述光学器件和权利要求7所述的光学器件结构和功能基本相同,其区别点主要在于:增加耦合波导(b31)和分束/合束波导尺寸,模式滤除波导(b5)由螺旋曲线波导结构实现,其尺寸大于权利要求7所述的螺旋曲线波导,第一起偏/偏振波导(b6)、第二起偏/偏振波导(b9)设置在远离模式滤除波导b5的平直波导处,第一分束/合束波导(b41)、第二分束/合束波导(b42)均为水平方向布局。

9.根据权利要求2所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,过渡热沉选择陶瓷材料,其直接与发光模块接触;制冷器选择半导体双向制冷器,连接热沉与基底层的结构部分,依据热敏电阻反馈信息,通过调节双向制冷器的电压,实现对发光芯片的温度控制;发光芯片、热敏电阻通过添加焊料与过渡热沉焊接在一起。

10.根据权利要求1至9任一项所述的一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,其特征在于,所述的波导结构由多种结构和布局实现;所述的分束/合束波导基于分光波导实现,实现形式包括但不限于y分支波导、多模干涉波导、绝热耦合波导、定向耦合波导;所述模式滤除波导能同时设置起偏/偏振波导,或模式滤除波导和起偏/偏振波导由同一种波导形式实现。

技术总结

本发明公开了一种光纤陀螺用一体化集成光学器件,所述集成光学器件包括:发光模块和片上多功能模块,采用直接耦合技术实现连接,所述的发光模块包括光束整形器、光隔离器、发光芯片、热敏电阻;所述的片上多功能模块包括片上耦合波导、起偏/偏振波导、分束/合束波导、模式滤除波导、调制电极、探测芯片、信号放大电路;所述片上多功能模块基于同一基材实现,基材基本结构包括芯片层和外部粘接层,所述芯片层主要集成了耦合波导、起偏波导、分束/合束波导、模式滤除波导和调制电极。本发明将传统技术方案中光纤陀螺需要的4个分立光学器件集成为1个器件,在原有功能不变的基础上,大幅缩减器件体积。

技术研发人员:李豪伟,雷明,张天其,于晓之,魏少眸

受保护的技术使用者:北京自动化控制设备研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/2/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!