一种两轴转动试验件的工艺管线随动装置的制作方法

本发明属于两轴转动试验件的测试,更具体地,涉及一种两轴转动试验件的工艺管线随动装置。

背景技术:

1、某些特殊试验件需要进行姿态试车试验,试验件需要做两轴转动,即绕自身轴线的旋转(横滚运动)和在竖直平面内的翻转(俯仰运动),其工艺管线需要做跟随运动来支持试验件的姿态试车试验。工艺管线一般包括油、水、气等管路及线缆,这些工艺管线的特点是数量多、通径大、压力高、重量大等等。而工艺管线本身具有一定的柔性,众多工艺管线无法在空间内保持特定的形态,这会导致工艺管线发生缠绕、摩擦、拉断等严重问题,因此需要借助其他辅助设备来约束工艺管线的运动范围,使其能够按预期的随动轨迹运动,同时避免工艺管线连接接头承受额外牵拉、扭转等外载荷,保证连接可靠性。

2、目前常用的工艺管线约束方式是将其安装在传统拖链中,依靠传统拖链的空间保形能力来约束工艺管线的运动范围。但工业中常见的工艺管线随动型式均为单方向的直线运动,而非两轴转动;现有的解决办法是:

3、1、竖直方向上的直线随动通常是将工艺管线安装在传统拖链中,拖链两端分别连接运动部件和固定部件,工艺管线与拖链整体自由悬垂,管线在重力作用下呈u型,由运动部件带动拖链运动端做竖直方向的直线往复运动,从而带动工艺管线同步运动,实现随动;

4、2、水平方向上的直线随动通常是将工艺管线安装在传统拖链中,拖链两端分别连接运动部件和固定部件,工艺管线与拖链整体呈水平u型,依靠运动部件带动拖链运动端做水平方向的直线往复运动,实现随动。

5、然而传统拖链只能满足单一方向往复运动的随动,当试验件做两轴转动时,传统拖链也无法在空间内保持特定的形态,不能满足试验件的随动需求。并且,当工艺管线规格较大时,只能通过增大传统拖链的规格来满足装载需求,造成整体重量的大幅增加,增加了驱动设备功率消耗,且降低了拖链的灵活性和可靠性。

技术实现思路

1、本发明的目的是针对现有技术中存在的不足,提供一种两轴转动试验件的工艺管线随动装置,解决现有技术中两轴转动试验件在姿态试车试验中难以实现工艺管线的随动的问题。

2、为了实现上述目的,本发明提供一种两轴转动试验件的工艺管线随动装置,包括:

3、拖链,所述拖链包括两个链条,两个所述链条之间设置有定位板,所述定位板内设置有定位孔,所述定位孔内用于穿设工艺管线;

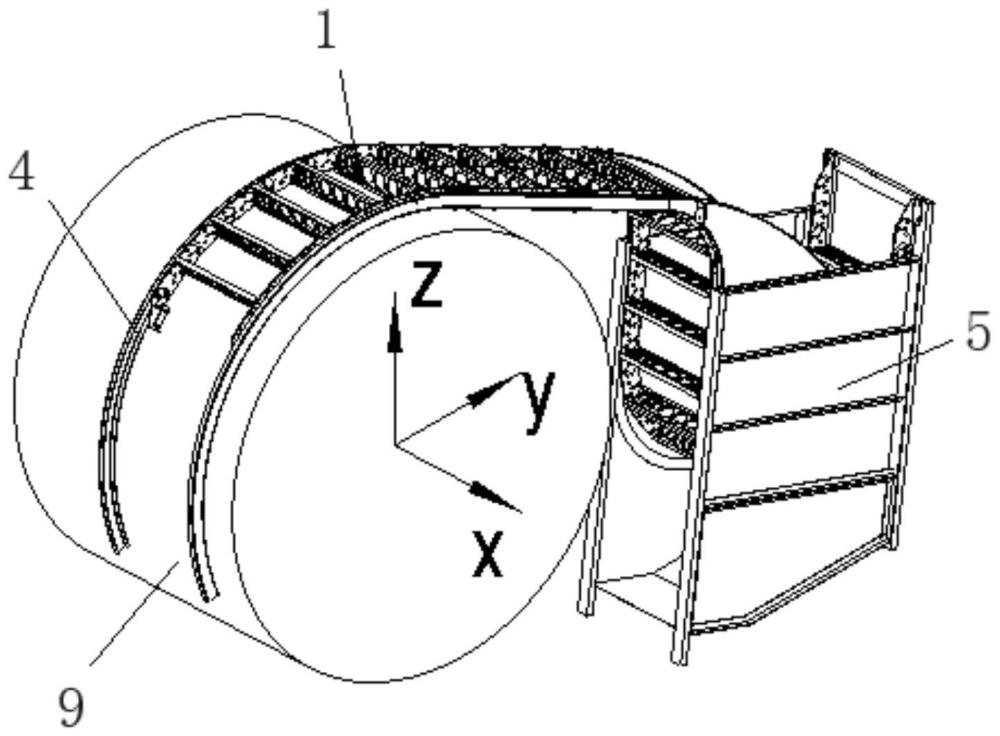

4、支撑组件,所述支撑组件包括轨道和容纳箱,所述轨道包括依次连接的弧形轨道、直轨道和渐扩轨道,所述弧形轨道设置在试验件的外侧并与所述试验件的外形相配合,所述渐扩轨道的外端与所述容纳箱的顶部连接,所述容纳箱用于与所述试验件的试验台架连接,所述轨道用于为所述拖链提供导向,所述容纳箱内能够容纳部分所述拖链,所述拖链的一端与所述试验件的外侧连接,所述拖链的另一端与所述容纳箱远离所述轨道的一侧顶部连接。

5、可选地,所述链条包括依次铰接的多个链节,所述定位板的端部与所述链节连接。

6、可选地,所述定位板包括上板和下板,所述上板和所述下板相互靠近的一侧分别设置有第一凹槽和第二凹槽,所述第一凹槽与所述第二凹槽连接形成所述定位孔,所述上板和所述下板通过第一紧固部件与所述链节连接。

7、可选地,还包括加强板,所述加强板成对设置在所述上板和所述下板的两侧,并通过第二紧固部件与所述链节连接。

8、可选地,所述链条的两端分别设置有连接板,所述连接板上设置有连接孔,所述拖链通过所述连接板和第三紧固部件实现与所述弧形轨道和所述容纳箱的连接。

9、可选地,所述拖链的两侧分别设置有多个滚动轮和多个横向支撑轮,所述滚动轮用于在所述轨道的底面上滚动,所述横向支撑轮用于在所述轨道的侧壁上滑动。

10、可选地,所述滚动轮的一端的外周设置有环形的凸起部,所述凸起部的外径大于所述轨道的导向槽的槽宽,所述滚动轮的另一端的外径小于所述轨道的导向槽的槽宽,所述滚动轮的内部设置有第一轴孔,用于通过第一轴与所述链节连接,所述第一轴孔设置有轴承,所述轴承的一端设置有与所述轴承的内圈配合的第一轴套,所述轴承的另一端设置有分别与所述轴承的内圈和所述轴承的外圈配合的第二轴套和第三轴套,所述第二轴套盒所述第三轴套的外侧分别设置有第一轴端卡簧和第二轴端卡簧。

11、可选地,所述横向支撑轮的外径小于所述滚动轮的所述另一端的外径,所述横向支撑轮的内部设置有第二轴孔,用于通过第二轴与所述链节连接,所述第二轴孔的外端设置有安装槽,所述安装槽内设置有套设在所述第二轴上的第四轴套和第三轴端卡簧。

12、可选地,所述轨道包括两个开口方向相对设置的导轨部,所述导轨部的截面形状呈u形。

13、可选地,所述容纳箱包括两个内支撑柱和两个外支撑柱,处于同一侧的一个所述内支撑柱和一个所述外支撑柱之间连接有第一连接梁和横向支撑板,两个所述横向支撑板之间形成容纳空间,所述拖链的所述另一端能够呈u形活动设置在所述容纳空间内。

14、本发明提供一种两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其有益效果在于:该两轴转动试验件的工艺管线随动装置具有带有定位板的拖链,拖链通过其两个链条之间的定位板实现对工艺管线的穿设定位,保持工艺管线与拖链之间的相对位置关系处于预设范围内,支撑组件通过弧形轨道与试验件的外周连接,通过直轨道和渐扩轨道对拖链进行进一步的导向,通过容纳箱容纳预留长度的拖链,作为拖链的冗余设置,拖链可以自然下垂在容纳箱内形成u形,用于拖链的随动补偿;当两轴转动的试验件绕自身轴线做横滚运动时,拖链的一端跟随试验件同步绕其轴线运动,拖链在支撑组件中移动,使得拖链始终被约束在支撑组件的导向空间内;当两轴转动试验件做俯仰运动时,拖链轨道仍然能够对拖链进行横向上的限位,保证拖链可以同步进行俯仰运动而不产生横向移动,拖链仍始终被约束在支撑组件的导向空间内;当两轴转动的试验件同时进行横滚运动和俯仰运动时,拖链可同步进行横滚随动和俯仰随动,始终被约束在支撑组件的导向空间内,将两轴转动的试验件的工艺管线安装在此拖链的定位孔中,由拖链支撑定位并带动工艺管线运动,能够实现安全可靠的工艺管线随动,解决了两轴转动的试验件的工艺管线随动的难题。

15、本发明的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。

技术特征:

1.一种两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述链条包括依次铰接的多个链节,所述定位板的端部与所述链节连接。

3.根据权利要求2所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述定位板包括上板和下板,所述上板和所述下板相互靠近的一侧分别设置有第一凹槽和第二凹槽,所述第一凹槽与所述第二凹槽连接形成所述定位孔,所述上板和所述下板通过第一紧固部件与所述链节连接。

4.根据权利要求3所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,还包括加强板,所述加强板成对设置在所述上板和所述下板的两侧,并通过第二紧固部件与所述链节连接。

5.根据权利要求1所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述链条的两端分别设置有连接板,所述连接板上设置有连接孔,所述拖链通过所述连接板和第三紧固部件实现与所述弧形轨道和所述容纳箱的连接。

6.根据权利要求1所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述拖链的两侧分别设置有多个滚动轮和多个横向支撑轮,所述滚动轮用于在所述轨道的底面上滚动,所述横向支撑轮用于在所述轨道的侧壁上滑动。

7.根据权利要求6所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述滚动轮的一端的外周设置有环形的凸起部,所述凸起部的外径大于所述轨道的导向槽的槽宽,所述滚动轮的另一端的外径小于所述轨道的导向槽的槽宽,所述滚动轮的内部设置有第一轴孔,用于通过第一轴与所述链节连接,所述第一轴孔设置有轴承,所述轴承的一端设置有与所述轴承的内圈配合的第一轴套,所述轴承的另一端设置有分别与所述轴承的内圈和所述轴承的外圈配合的第二轴套和第三轴套,所述第二轴套盒所述第三轴套的外侧分别设置有第一轴端卡簧和第二轴端卡簧。

8.根据权利要求6所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述横向支撑轮的外径小于所述滚动轮的所述另一端的外径,所述横向支撑轮的内部设置有第二轴孔,用于通过第二轴与所述链节连接,所述第二轴孔的外端设置有安装槽,所述安装槽内设置有套设在所述第二轴上的第四轴套和第三轴端卡簧。

9.根据权利要求1所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述轨道包括两个开口方向相对设置的导轨部,所述导轨部的截面形状呈u形。

10.根据权利要求1所述的两轴转动试验件的工艺管线随动装置,其特征在于,所述容纳箱包括两个内支撑柱和两个外支撑柱,处于同一侧的一个所述内支撑柱和一个所述外支撑柱之间连接有第一连接梁和横向支撑板,两个所述横向支撑板之间形成容纳空间,所述拖链的所述另一端能够呈u形活动设置在所述容纳空间内。

技术总结

本发明提供一种两轴转动试验件的工艺管线随动装置,涉及两轴转动试验件的测试技术领域,包括:拖链,拖链包括两个链条,两个链条之间设置有定位板,定位板内设置有定位孔,定位孔内用于穿设工艺管线;支撑组件,支撑组件包括轨道和容纳箱,轨道包括依次连接的弧形轨道、直轨道和渐扩轨道,弧形轨道设置在试验件的外侧并与试验件的外形相配合,渐扩轨道的外端与容纳箱的顶部连接,容纳箱用于与试验件的试验台架连接,轨道用于为拖链提供导向,容纳箱内能够容纳部分拖链,拖链的一端与试验件的外侧连接,拖链的另一端与容纳箱远离轨道的一侧顶部连接;解决现有技术中两轴转动试验件在姿态试车试验中难以实现工艺管线的随动的问题。

技术研发人员:张炎,王胜楠,刘怀印,冯滋宸

受保护的技术使用者:中国航天空气动力技术研究院

技术研发日:

技术公布日:2024/3/31

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!