核磁探针装置及其系统

本技术属于分析化学。

背景技术:

1、合成反应的实时监测对于监控反应进度,判断投料比例是否能保证反应完全,分析和判断工艺的合理性和控制反应时间有着重要的意义。目前,有多种方法被用于合成反应的监测,例如薄层层析法、红外分光光度法、高效液相色谱图、液-质联用分析法等,每种方法都有各自的优点和缺点。核磁共振是各种有机物和无机物成分分析、化学结构鉴定最强有力的工具之一,也可以进行定量分析。以核磁共振为探针应用于反应的监测,不仅可以监控反应进度、分析和判断工艺的合理性和控制反应时间,还可以通过特征核磁信号的识别,监测合成中间体的生成,研究反应的机理。对于一些溶液体系体积比较小的反应,可以直接在核磁管内进行,采用原位反应监测方法。由于常规的核磁管是个封闭的体系,对于一些反应体系体积较大,或者中间需要添加试剂的反应,反复取样进行反应监测会破坏反应。因此,构建流动核磁样品管,通过输液系统将核磁管和反应容器联通,是解决这一问题的有效办法。

2、目前,布鲁克公司的市售的高效液相-核磁联用系统(lc-nmr)通过适配流动探头,或者低温探头适配组件,从而实现样品的“在线”或者“驻留”数据采集。这一系统需要更换流动探头或者增加低温探头适配组件,同时需要配制安捷伦的液相色谱和整合液相控制模块的topspin nmr软件来控制,这大大提高了仪器的购置和维护成本。因此,急需开发一种价格便宜,维护简单的核磁在线分析监测系统,以满足科研和检测应用等方面日益增加的需求。

技术实现思路

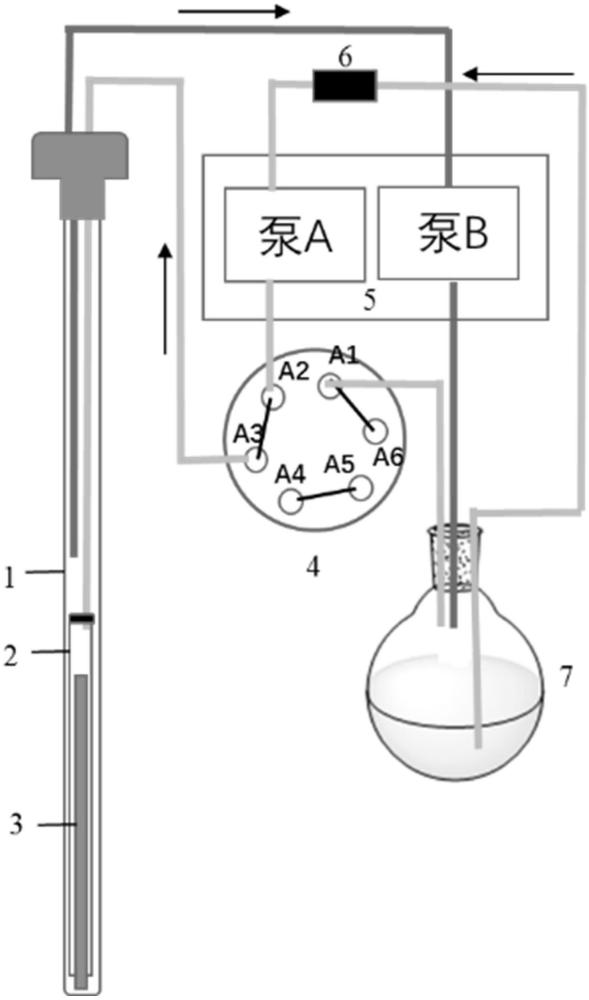

1、鉴于以上原因,本实用新型提供了一种核磁探针装置,包括:在核磁管内从外到内依次设置有内衬管、内标管、第一管路、第二管路;所述内衬管置于核磁管内,其上部与第一管路第一端口密封连通;其下部设有开口;所述内衬管外壁与核磁管内壁有一定空间;所述内衬管的高度小于核磁管的高度;所述内衬管的下部与核磁管的底部留有一定空间;所述内标管置于内衬管内并与内衬管内壁有一定空间;所述内标管为两端密封的中空管并充满氘溶剂;所述内标管的下部与核磁管的底部相接触;所述第二管路的第一端口在内衬管的上方。

2、在本实用新型的具体实施例中,所述内衬管的高度不小于5cm。

3、在本实用新型的具体实施例中,所述内衬管优选为玻璃材质管;

4、在本实用新型的具体实施例中,所述内标管的高度不小于5cm.

5、在本实用新型的具体实施例中,所述内标管优选为玻璃毛细管。

6、本实用新型还提供了一种含核磁探针装置的系统,还包括:进样器、第一泵、第二泵、第三管路;所述进样器第一端口与第一管路的第二端口相连通;第二端口与第三管路第二端口相连通;所述进样器可以依据需要连通或断开第一端口与第二端口;所述第三管路上设置有第一泵,所述第三管路的第一端口深入反应装置中的液面以下;;所述第一泵用于为液体流动提供动力;所述第二管路上设置有第二泵。

7、在本实用新型的具体实施例中,还包括:第四管路、进样器的第三端口;所述第四管路第一端口与进样器的第三端口连通,第二端口与反应装置相连通并置于反应液面上方;所述进样器可以依据需要连通或断开第二端口与第三端口。

8、在本实用新型的具体实施例中,所述第三管路上还设置有管线过滤器;所述管线过滤器设置在第二泵和反应装置中间。

9、本实用新型的装置和系统用于反应的实时监测,具有结构信息丰富,重复性好,稳定性高和经济适用等特点。

技术特征:

1.核磁探针装置,其特征在于,包括:在核磁管内从外到内依次设置有内衬管、内标管、第一管路、第二管路;

2.根据权利要求1所述的核磁探针装置,其特征是,所述内衬管的高度不小于5cm。

3.根据权利要求1所述的核磁探针装置,其特征是,所述内衬管为玻璃材质管。

4.根据权利要求1所述的核磁探针装置,其特征是,所述内标管的高度不小于5cm。

5.根据权利要求1所述的核磁探针装置,其特征是,所述内标管为玻璃毛细管。

6.含有权利要求1至5任一所述的核磁探针装置的系统,其特征在于,还包括:进样器、第一泵、第二泵、第三管路;

7.根据权利要求6所述的系统,其特征是,还包括:第四管路、进样器的第三端口;

8.根据权利要求6所述的系统,其特征是,所述第三管路上还设置有管线过滤器;

技术总结

本技术属于分析化学技术领域,本技术提供了一种核磁探针装置,包括:在核磁管内从外到内依次设置有内衬管、内标管、第一管路、第二管路;所述内衬管置于核磁管内,其上部与第一管路第一端口密封连通;其下部设有开口;所述内衬管外壁与核磁管内壁有一定空间;所述内衬管的高度小于核磁管的高度;所述内衬管的下部与核磁管的底部留有一定空间;所述内标管置于内衬管内并与内衬管内壁有一定空间;所述内标管为两端密封的中空管并充满氘溶剂;所述内标管的下部与核磁管的底部相接触;所述第二管路的第一端口在内衬管的上方。本技术的装置和系统用于反应实时监测,具有结构信息丰富、重复性好,稳定性高及经济适用等特点。

技术研发人员:任晋玮

受保护的技术使用者:中国科学院微生物研究所

技术研发日:20230711

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!