古源汇系统重建方法及系统

本发明涉及古代陆相湖盆,具体是涉及一种古源汇系统重建方法及系统。

背景技术:

1、古代陆相盆地“源-汇”系统,主要由剥蚀物源区、搬运区以及沉积区三部分构成,对于绝大多数古代陆相盆地“源-汇”系统而言,受限于古代地质记录的局限性以及不可逆性,其各类“源-汇”系统要素往往是不完整的,这则导致目前阶段仅能针对残余的古“源-汇”系统要素进行表征。以渤海湾盆地内庙西北凸起、沙垒田凸起以及埕北低凸起等物源区为例,其均为在古近纪持续遭受剥蚀,上覆地层为新近系,目前残余的物源区顶面之地形、地貌、分水岭、沟谷以及残余母岩是自古近系遭受剥蚀以来至新近纪剥蚀期结束的综合产物,其反映的是古近纪末期剥蚀期结束后物源区的静态特征,难以与古近系各个地史时期地层单元中的富砂沉积体系动态的一一对应起来。因此,只有在现今残余的古“源-汇”系统表征的基础上,对不同地史时期的古“源-汇”系统进行重建,才能准确可靠的揭示某特定时期的古“源-汇”系统特征。

2、但到目前为止,在古代陆相湖盆近源搬运型“源-汇”系统重建方面,还未见相关技术方案。

技术实现思路

1、本发明的目的是为了克服上述背景技术的不足,提供一种古源汇系统重建方法及系统,无需大量分析测试资料的工作量,即可完成古代陆相湖盆古“源-汇”系统的重建工作,同时可以有效指导石油天然气的勘探工作。

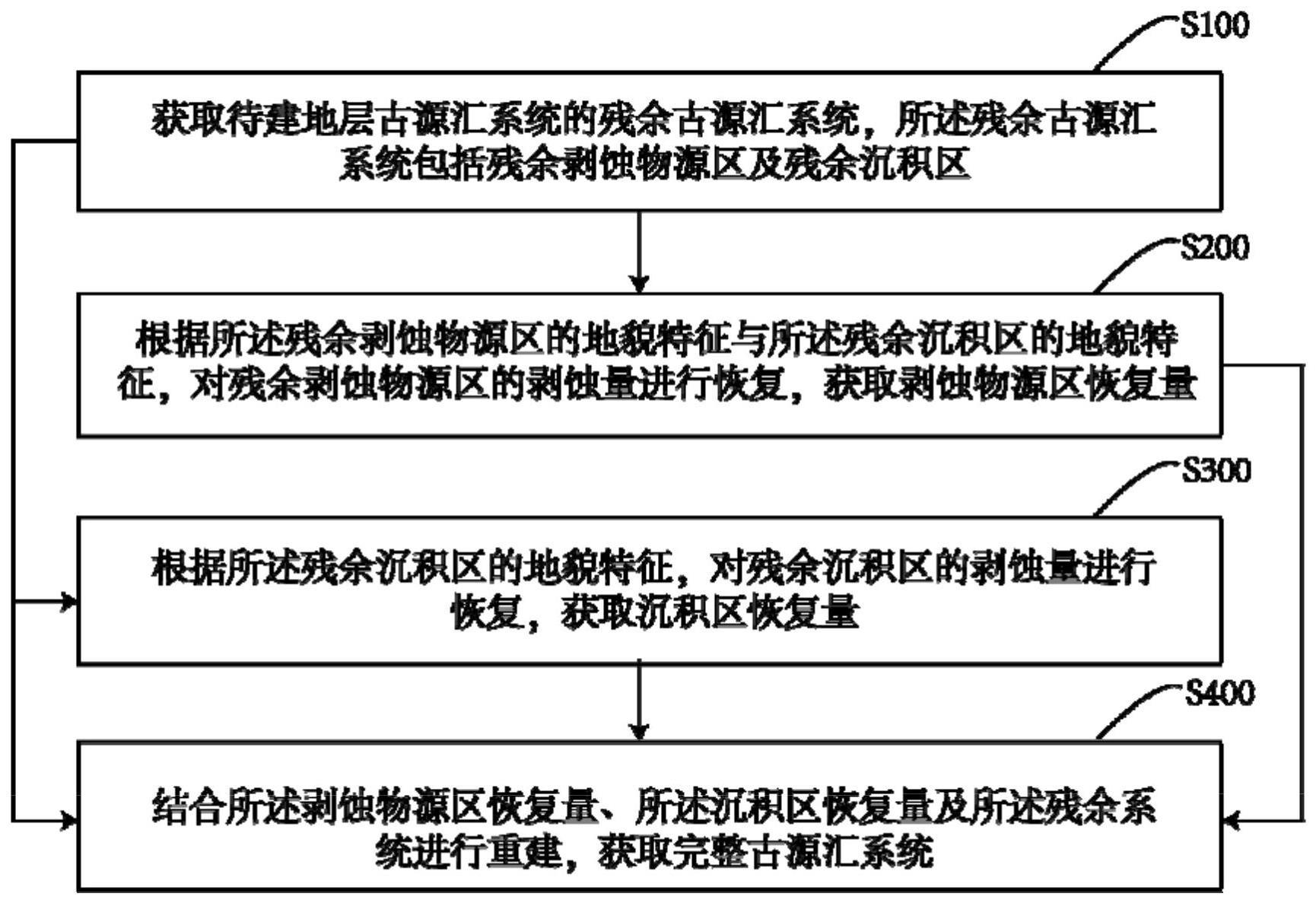

2、第一方面,提供一种古源汇系统重建方法,包括以下步骤:

3、获取待建地层古源汇系统的残余古源汇系统,所述残余古源汇系统包括残余剥蚀物源区及残余沉积区;

4、根据所述残余剥蚀物源区的地貌特征与所述残余沉积区的地貌特征,对残余剥蚀物源区的剥蚀量进行恢复,获取剥蚀物源区恢复量;

5、根据所述残余沉积区的地貌特征,对残余沉积区的剥蚀量进行恢复,获取沉积区恢复量;

6、结合所述剥蚀物源区恢复量、所述沉积区恢复量及所述残余系统进行重建,获取完整古源汇系统。

7、根据第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述“根据所述残余剥蚀物源区的地貌特征与所述残余沉积区的地貌特征,对残余剥蚀物源区的剥蚀量进行恢复,获取剥蚀物源区恢复量”步骤,包括以下步骤:

8、将残余沉积区按照地貌特征自下而上的顺序逐步回溯至残余剥蚀物源区的物源潜山顶面之上,得到的回溯形状为剥蚀物源区恢复量。

9、根据第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述“得到的回溯形状为剥蚀物源区恢复量”步骤,包括以下步骤:

10、基于物质守恒原则使回溯的体积与残余沉积区的沉积体积相等,且回溯面的几何特征继承所述残余剥蚀物源区的物源潜山几何特征。

11、根据第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述“根据所述残余沉积区的地貌特征,对残余沉积区的剥蚀量进行恢复,获取沉积区恢复量”步骤,包括以下步骤:

12、将残余沉积区的每个残余地层按照地貌特征自下而上的顺序逐步沿残余沉积区的被剥蚀地层方向延伸;

13、当延伸后的残余地层满足预设条件时,残余地层延伸终止,并基于印模法根据延伸后的残余地层重建获取沉积区恢复量。

14、根据第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述“当延伸后的残余地层满足预设条件时,残余地层延伸终止”步骤,包括以下步骤:

15、当两个所述残余地层延伸后相交时,则残余地层延伸终止;或者,

16、当延伸后的所述残余地层覆盖住被剥蚀地层表面时,则残余地层延伸终止。

17、第二方面,提供一种古源汇系统重建系统,包括:

18、残余获取模块,用于获取待建地层古源汇系统的残余古源汇系统,所述残余古源汇系统包括残余剥蚀物源区及残余沉积区;

19、物源恢复模块,与所述残余获取模块通信连接,用于根据所述残余剥蚀物源区的地貌特征与所述残余沉积区的地貌特征,对残余剥蚀物源区的剥蚀量进行恢复,获取剥蚀物源区恢复量;

20、沉积恢复模块,与所述残余获取模块通信连接,用于根据所述残余沉积区的地貌特征,对残余沉积区的剥蚀量进行恢复,获取沉积区恢复量;以及,

21、重建模块,与所述残余获取模块、所述物源恢复模块及所述沉积恢复模块通信连接,用于结合所述剥蚀物源区恢复量、所述沉积区恢复量及所述残余系统进行重建,获取完整古源汇系统。

22、根据第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述物源恢复模块,用于将残余沉积区按照地貌特征自下而上的顺序逐步回溯至残余剥蚀物源区的物源潜山顶面之上,得到的回溯形状为剥蚀物源区恢复量。

23、根据第二方面,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述物源恢复模块,用于基于物质守恒原则使回溯的体积与残余沉积区的沉积体积相等,且回溯面的几何特征继承所述残余剥蚀物源区的物源潜山几何特征。

24、根据第二方面,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述沉积恢复模块,用于将残余沉积区的每个残余地层按照地貌特征自下而上的顺序逐步沿残余沉积区的被剥蚀地层方向延伸;当延伸后的残余地层满足预设条件时,残余地层延伸终止,并基于印模法根据延伸后的残余地层重建获取沉积区恢复量。

25、根据第二方面,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述沉积恢复模块,用于当两个所述残余地层延伸后相交时,则残余地层延伸终止;或者,当延伸后的所述残余地层覆盖住被剥蚀地层表面时,则残余地层延伸终止。

26、与现有技术相比,本发明针对古“源-汇”系统的两个主要剥蚀量,物源区域物源的剥蚀以及沉积盆地中沉积地层的剥蚀进行定性恢复,以重建古代陆相湖盆“源-汇”系统;本发明无需大量分析测试资料的工作量,即可完成古代陆相湖盆古“源-汇”系统的重建工作。而且古“源-汇”系统的重建工作不仅可以揭示沉积过程以及各类“源-汇”系统要素之间的内在联系,还可以有效的指导沉积相预测、有利储层预测进而有效指导石油天然气的勘探工作。

27、附图说明

28、图1是本发明一实施例提供的一种古源汇系统重建方法的流程示意图;

29、图2是本发明的渤海湾盆地某地区地层划分示意图;

30、图3是本发明的渤海湾盆地某地区残余古源汇系统的特征示意图;

31、图4是本发明的沉积回填法剥蚀量恢复示意图;

32、图5是本发明的地层趋势法剥蚀量恢复示意图;

33、图6是本发明一实施例提供的一种古源汇系统重建系统的结构示意图。

技术特征:

1.一种古源汇系统重建方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的古源汇系统重建方法,其特征在于,所述“根据所述残余剥蚀物源区的地貌特征与所述残余沉积区的地貌特征,对残余剥蚀物源区的剥蚀量进行恢复,获取剥蚀物源区恢复量”步骤,包括以下步骤:

3.如权利要求2所述的古源汇系统重建方法,其特征在于,所述“得到的回溯形状为剥蚀物源区恢复量”步骤,包括以下步骤:

4.如权利要求1所述的古源汇系统重建方法,其特征在于,所述“根据所述残余沉积区的地貌特征,对残余沉积区的剥蚀量进行恢复,获取沉积区恢复量”步骤,包括以下步骤:

5.如权利要求4所述的古源汇系统重建方法,其特征在于,所述“当延伸后的残余地层满足预设条件时,残余地层延伸终止”步骤,包括以下步骤:

6.一种古源汇系统重建系统,其特征在于,包括:

7.如权利要求6所述的古源汇系统重建系统,其特征在于,所述物源恢复模块,用于将残余沉积区按照地貌特征自下而上的顺序逐步回溯至残余剥蚀物源区的物源潜山顶面之上,得到的回溯形状为剥蚀物源区恢复量。

8.如权利要求7所述的古源汇系统重建系统,其特征在于,所述物源恢复模块,用于基于物质守恒原则使回溯的体积与残余沉积区的沉积体积相等,且回溯面的几何特征继承所述残余剥蚀物源区的物源潜山几何特征。

9.如权利要求6所述的古源汇系统重建系统,其特征在于,所述沉积恢复模块,用于将残余沉积区的每个残余地层按照地貌特征自下而上的顺序逐步沿残余沉积区的被剥蚀地层方向延伸;当延伸后的残余地层满足预设条件时,残余地层延伸终止,并基于印模法根据延伸后的残余地层重建获取沉积区恢复量。

10.如权利要求9所述的古源汇系统重建系统,其特征在于,所述沉积恢复模块,用于当两个所述残余地层延伸后相交时,则残余地层延伸终止;或者,当延伸后的所述残余地层覆盖住被剥蚀地层表面时,则残余地层延伸终止。

技术总结

本发明公开了一种古源汇系统重建方法及系统,其方法包括:获取待建地层古源汇系统的残余古源汇系统,所述残余古源汇系统包括残余剥蚀物源区及残余沉积区;根据所述残余剥蚀物源区的地貌特征与所述残余沉积区的地貌特征,对残余剥蚀物源区的剥蚀量进行恢复,获取剥蚀物源区恢复量;根据所述残余沉积区的地貌特征,对残余沉积区的剥蚀量进行恢复,获取沉积区恢复量;结合所述剥蚀物源区恢复量、所述沉积区恢复量及所述残余系统进行重建,获取完整古源汇系统;因此无需大量分析测试资料的工作量,即可完成古代陆相湖盆古“源‑汇”系统的重建工作,同时可以有效指导石油天然气的勘探工作。

技术研发人员:冯斌,李华,何幼斌

受保护的技术使用者:长江大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!